루쉰 연구자인 유세종 교수의 새로운 책이 출간됐다. 특이하게도 만해 한용운과 루쉰을 비교한 <화엄의 세계와 혁명>(차이나하우스, 2010)이 그것인데, 아직 알라딘에는 입고되지 않은 듯하지만 소개기사가 흥미를 끌기에 옮겨놓는다. 봄에는 일본 작가 몇 사람에 대한 강의도 해야 하지만, 개인적으론 올해 중국 관련서들을 챙기기 시작한지라 루쉰에 관해서도 모아놓은 책들을 좀 읽어보려고 계획하고 있다. 이번에 나온 책도 리스트에 넣어두어야겠다.

경향신문(10. 01. 15) '불교적 깨달음’으로 연결된 루쉰과 한용운

“절망은 허망한 것, 희망이 그러하듯이!”

“걷잡을 수 없는 슬픔의 힘을 옮겨서 새 희망의 정수박이에 들어부었습니다.”

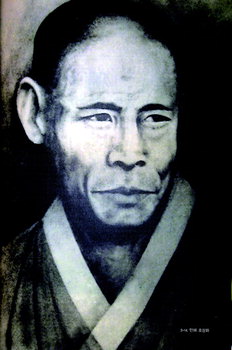

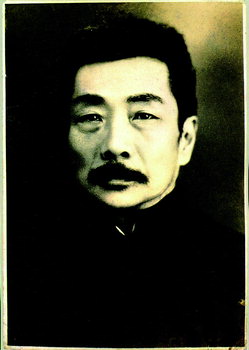

루쉰(1881~1936)과 한용운(1879~1944)은 비슷한 시기를 살았다. 시기뿐만 아니라 처한 상황도 비슷했다. 둘 다 나라를 잃고 수배와 감시의 망 안에서, 고독과 부자유, 고통을 느끼며 살았던 식민지 지식인이다. 인용한 두 문구는 각각 두 사람의 대표적 작품집인 <들풀>과 <님의 침묵>에 나온다. 조국이 서구 근대의 힘 앞에서 속절없이 무너지는 모습을 보고 강자가 약자를 지배하는 현실에 충격을 받으면서도, 자신들이 서양과 똑같은 강자가 되는 것 또한 궁극적인 해답이 아니라는 점을 잘 알았던 두 사람으로서 허무와 절망을 피할 길이 있었을까. 하지만 이들이 이 허무와 절망을 극복한 방식은 지금도 의미가 있을 것 같다.

루쉰 문학을 전공한 유세종 한신대 교수는 최근 저서 <화엄의 세계와 혁명>(차이나하우스)에서 두 사람 작품을 하나의 선상에 놓고 분석했다. 그는 두 사람을 아우르는 사상의 공통점을 불교적 깨달음, 즉 화엄(華嚴)의 세계관으로 보았다. 두 사람이 처음부터 이러한 깨달음에 이른 것은 아니다. 강자가 약자를 지배하는 현실을 보고 겪으며, 머물러 있는 듯한 자신들의 전통을 비판했고, 그래서 강자가 되기 위해 일본 유학을 가거나 러시아를 시작으로 세계를 돌아볼 필요를 느끼기도 했던 두 사람은 서구의 사회진화론을 받아들였다. 하지만 이들이 근대가 가진 폭력성까지 수용한 것은 아니다. 두 사람 사이에 조금의 차이는 있지만 대체로 서구적 근대도 아니고 전통도 아닌 중간 지점에 극도의 긴장감을 유지한 채 자신들을 자리매김했다는 것이 유 교수의 설명이다.

작가이면서 승려였던 한용운은 “이 세계의 모든 존재는 서로 연결되어 있고, 아무리 작은 미물이라 해도 그것은 모두 무한의 시간과 무변의 공간으로 연결되어 있다”는 화엄의 진리에 처음부터 비교적 가까이 있었다. 그래서 어느 한 곳에 머무름 없이 끊임없이 속세와 법계를 넘나들며 혁명을 꿈꾸고 행동할 수 있었던 것이다.

루쉰은 구복(求福)적이라는 등의 이유로 현실 불교에 대해 비판적이었지만 자기 안의 화엄적 세계관까지 부인할 수는 없었다. 1914년 10월4일 일기에 “오후에 <화엄경>을 다 읽다”는 구절이 나온다든지 “인간의 일은 모두 연결되어 있고 깊은 곳에 그 근본이 있다”고 쓴 <문화편지론>의 구절은 표면적인 증거일 뿐이다. 신해혁명의 실패 후 민중의 열악한 정신 수준에 절망한 그가 말한 ‘혁명의 일상성’은 ‘지금 이곳에서 나 자신으로부터’ 시작하는, 자질구레한 일들에 대한 혁명적 대응이 대안이라는 깨달음이다.

이는 한용운이 말한 “사람이 다 각기 그 마음을 가진 동시에 그 마음이 곧 불(佛)인 사람은 오직 자기 마음, 즉 자아를 통해서만 불을 성하리라는 것이다. 여기서 말하는 자아는 자기 주위에 있는 사람이나 물(物)을 떠나서 하는 말은 아니다”라는 깨달음과도 만난다. 그러니까 “근대가 가져온 물질문명의 각종 폐해로부터 떨어져 나올 수 있는 힘과 신자유주의의 폐해로부터 떨어져 나올 수 있는 동력, 평등과 자유를 향한 꿈꾸기, 그리고 일상 속에서 실천하기” 등 지금 사람들이 처한 난제는 루쉰과 한용운을 읽음으로써 시작할 수 있다는 것이다.(손제민 기자)

10. 01. 15.