이번주에도 주목할 만한 신간들이 여러 권 된다. 개인적으론 최소한 댓 권 정도에 눈길이 간다. 하지만 모두 구할 수도 없거니와 모두 읽는 건 (적어도 당장에는) 불가능하다. 리뷰들을 챙겨두는 건 그런 '불가능'과의 타협이다(나는 흔히 오해받는 것만큼 많이 읽지도, 빨리 읽지도 않는다. 책속에 파묻혀 지내긴 하지만 '책읽을 시간'이 없는 건 마찬가지고. 다만 내가 어떤 책들을 더 읽어야 할지를 알고 있을 뿐이다). 미국의 역사학자 리처드 블리엣의 <사육과 육식>(알마, 2008)은 문화일보의 북리뷰에서 메인으로 다루어졌는데, 읽어보니 생각했던 것보다 흥미로운 책이다.

저자 소개를 보니 "전문적인 연구분야는 이슬람 사회에서 동물의 역할에 대한 역사, 사회 및 제도의 역사 그리고 기술의 역사 등"이고, "특히 그의 저서 <낙타와 바퀴The Camel and the Wheel>(1975)는 동물 가축화의 역사, 기술의 역사 그리고 중동 문제 등에 대한 그의 관심 분야를 하나로 결합한 저서이다. 2005년에 출간한 <사육과 육식Hunters, Herders, and Hamburgers>은 그가 자신의 관심 분야 가운데 하나였던 동물 가축화의 역사로 회귀, 이를 심도있게 분석한 저서이다." 새로운 분야, 새로운 저자와의 만남은 언제나 자극과 즐거움을 준다(경제적 고통과 함께!)...

문화일보(08. 04. 11) 인간은 왜 ‘육식의 낙원’에서 추방당했나

책의 원제목은 ‘사냥꾼, 목축업자, 그리고 햄버거-인간과 동물 관계의 과거와 미래’이다. 원래 중동문제 전문가며 역사학자인 저자(컬럼비아대 역사학과 교수)는 이슬람 사회에서 동물의 역할에 대한 역사 등을 연구해왔는데, 2005년에 출간한 이 책에서 동물 가축화의 역사와 그에 따른 인간의 변화를 인류학과 고고학, 동물학, 환경주의, 철학 등 폭넓은 지식을 바탕으로 그려낸다.

이 책을 관통하는 개념은 ‘사육시대’(domesticity)와 ‘후기사육시대’(postdomesticity)라는, 저자가 제안하는 시대구분이다. 저자에 따르면, “사육시대는 (애완동물이 아닌) 가축과 대다수 가족 구성원이 날마다 접촉하면서 살아가는 사회적·경제적·지적 공동체를 특징”으로 한다. 이 시대는 그다지 멀리 거슬러 올라가지 않는다. 대다수 미국인들의 지나간 한 세대 터울 정도이고, 대개 개발도상국가에서는 오늘날의 현실이기도 한 농경생활을 의미한다.

예컨대 우리의 경우도 40대 중반 이후 세대라면, 작은 도회에 살았더라도 동네에서 소나 돼지를 잡는 것을 본 경험들이 드물지 않다. 닭 정도는 집의 할머니나 어머니들도 눈 하나 깜짝 안하고 잡았으며, 그런 장면을 보며 특별히 ‘끔찍하다’는 느낌이 남아있기보다는 ‘도축’ 이후의 ‘고기맛’이 더 기억에 남아 있을 것이다. 소나 돼지의 교미는 농촌에서 자란 사람이면 쫓아가서 보기도 했고, 동네 개들의 흘레야 심심찮게 등장했던 장면이었다. 즉 이같은 사육시대에는 가축의 도살을 당연하게 받아들이며, 그렇게 해서 만들어진 축산물을 소비하는데 윤리적으로 양심의 가책을 거의 느끼지 않았다.

그런데 후기사육시대가 되면서 상황이 바뀐다고 저자는 말한다. 거리에서 동물을 마주칠 일도 없고, 동물은 인간의 삶에서 사라지게 된다. 이 시대는 두 가지 특징을 갖는데, 먼저 “사람들은 자신들이 의존하고 있는 식량(고기나 우유 등), 직물, 가죽을 제공하는 동물과 물리적·심리적으로 멀리 떨어져 살아가므로 그런 동물의 출산, 교미, 도살 과정을 본 경험”이 없다. 동물의 시체는 부위별로 해체돼 원래 형체를 알아볼 수 없는 형태로 슈퍼에서 포장돼 상품으로 팔린다. 그러면서도 그들은 흔히 애완동물과는 가족과 같은 관계를 유지한다.

둘째로, 후기사육시대는 그 이전 시대보다 더 풍부하게 동물이 제공하는 제품을 소비하면서도, “심리적으로는 사육된 동물이 제품으로 바뀌는 산업적인 과정과 이런 산물이 시장에 나오기까지의 과정을 생각하면서 (좀처럼 생각하지는 않지만) 죄의식, 수치심, 역겨움을 느낀다”는 것이다. 특히 육류소비가 많은 서구인들은 고기, 동물가죽, 실험동물을 거부하지 못하면서도 그 이면에서 벌어지는-예컨대 비육우로 키우기 위해 소나 돼지를 가두어 놓거나, 호르몬이나 항생제의 대량 주입, 무자비한 도살 등-과정에 대해서는 반발하는 정서적인 모순에 빠져 있다는 것이다. 동물이 사라지자 역설적으로 동물해방을 논하고, 육식에 불편함을 느끼며, 윤리적 불안을 나타낸다. 애완동물을 아끼고, 환경론 차원에서 야생동물에 대해 긍정적인 정서를 가지면서도, 가축에 대해서는 윤리적으로 갈등을 빚고 있는 것이다.

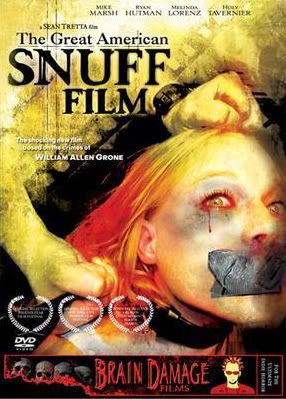

저자는, 그 정서적 모순이 현대인들에게 “‘섹스’와 ‘피’에의 경도”라는 양상으로 나타난다는 색다른 주장을 편다. 저자는 특히 거대한 포르노와 영화산업을 예로들며, “섹스와 피에 대한 사실적인 묘사가 미국문화에서 ‘전통적’ 가치가 부활하고 있음에도 살아남은 이유가 무엇일까?”라고 묻는다. 습관적으로 포르노 웹사이트에 접속하는 미국인의 수는 대략 2500만명 이상이며, 전 세계적으로 포르노에 소비되는 비용은 570억달러에 육박한다. 할리우드뿐 아니라 대다수 국가의 영화는 갈수록 잔인한 묘사(피)의 경쟁을 벌인다.

저자는 그 이유를 “생산적인 사육동물과의 직접적인 접촉이 사라짐에 따라” 생겨난 현상으로 진단한다. 섹스와 피(사냥에의 욕망)는 인간에게 중요한 요소였다. 사육시대에는 앞서 말한 대로 동물의 교미와 도살 과정 등을 성장과정에서 자연스럽게 접할 수 있었으나, 후기사육시대로 오면서, 곧 동물과의 접촉이 사라지거나 감춰지면서 섹스와 살육은 ‘실제’에서 ‘환상’의 차원, 무의식의 차원으로 넘어가버렸다는 것이다. “실제로 행동하는 대신 환상으로 대체하는 이런 현상은 유혈과 성교에 대한 본능적인 반응을 사춘기까지 억지로 지연시키다보니 필연적으로 초래된 부분이다.”

사육동물과의 직접적인 접촉의 사라짐은 다시 농장동물을 포함해 모든 종류의 동물들을 인간화하려는 사람들의 욕망으로 이어졌으며, 채식주의와 동물인권보호운동 등도 이런 욕망에서 파생된 도덕적 책임감의 맥락으로 이해될 수 있다는 것이다.

저자는 인간이 동물을 도구화하기 시작한 사육시대 이전, 곧 전기사육시대(predomesticity)에서 인간-동물관계의 회복의 실마리를 찾는 것 같다. 이 시대는 인간과 동물의 경계가 모호했던 시기, 동물에서 신성을, 신에게서 수성(獸性)을 발견한 시기다. 인간은 사냥을 했지만 동시에 토템으로 숭배하고 동물의 정령을 믿었다. 사육시대로 넘어오면서 인간은 동물을 철저히 대상화시켰다.

저자는 이같은 인간-동물관계의 회복을 물고기는 먹어도 육류섭취가 적은 일본의 전통적 ‘동물관’에서 찾는다. 그러면서 일본이 개고기를 먹는 한국과는 상당히 문화적 차이가 있는 것으로 묘사하는데, 우리로선 다소 의구심이 드는 대목이다.(엄주엽기자)

08. 04. 12.