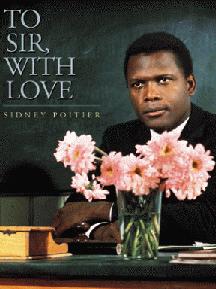

교육관련 기사를 옮겨놓는다(얼핏 사회학자 부르디외를 떠올리게 한다). 제목의 '계급탈출'은 시사하는 바가 있는데, 그것이 막바로 연상시키는 대척점의 구호가 '계급철폐'이기 때문이다. 과거 사회주의 국가들의 '무늬만 계급철폐'에 상응하는 것이 요즘 자본주의 체제하의 '무늬만 계급탈출'이 아닐까도 싶고. 교육이 신분상승의 기회로 작용하던 지난 년대에 비하면 어느덧 신분유지의 수단으로 더 기운 듯한 세태이기에 교육에 관한 자본주의적 신화('To Sir, with Love'의 신화)의 유효성에 대해서 질문하게끔 한다. 다른 대안은 무엇인가?

한겨레(07. 06. 13) "맛있게 먹었니?” 물으면 중산층

기생의 딸 춘향이는 변사또의 유혹을 뿌리치고 감옥에 갇혔다. 하지만 이몽룡과 결혼한 천민 성춘향은 양반으로 신분 상승을 이뤘다. 그러나 현대사회에서의 옥중생활은 오히려 신분을 깎아내릴 가능성이 더 크다. 현대판 계급탈출은 어떻게 가능할까?

미국 텍사스의 교육 전문가 루비 페인(56·) 박사는 ‘교육’을 통해 가능하다고 설명한다. 사회 계급을 부유층·중산층·빈곤층으로 나눴을 때 각 계급은 고유의 생활 양식과 특성을 지니는데, 이를 이해함으로써 보다 높은 계급의 특성을 배우고 익히면 계급탈출이 가능하다는 것이다. 그녀는 생활의 모습과 그 의미가 사회적 계급에 따라 달라진다고 설명한다(*그러니까 페인 박사의 연구는 '계급의 문화적 코드'에 관한 연구이기도 하다).

가령 지금 막 끝낸 저녁식사를 어떻게 평가하는지에 따라 자신이 속한 사회적 계급이 드러난다. 빈곤층은 ‘배불리 먹었니?’라고 묻는다면, 중산층은 ‘맛있게 먹었니?’라고 묻는다. 부유층의 질문 방식은 ‘차려진 음식이 보기 좋게 나왔니?’다. 어떤 옷을 좋아하는지를 물어도 계급은 드러난다. 빈곤층은 ‘나를 표현할 수 있는 나만의 스타일’을 강조하지만, 중산층은 ‘브랜드’를 따진다. 부유층에겐 ‘예술성’이 중요하다.

각 계급은 돈의 목적에 대해서도 다른 관점을 가진다. 빈곤층은 돈을 ’소비’하지만, 중산층은 돈을 ‘관리’하고, 부유층은 돈을 ‘저축하거나 투자’한다. 또 빈곤층은 미래의 결과보다는 현재를 중시하지만, 중산층은 앞날이 어떻게 될지에 관심이 많다. 부유층은 결정을 내릴 수 있는 근거를 제공하는 전통·역사 등 과거를 중요하게 생각한다.

빈곤층에게 삶은 운명이다. 해도 안 되는 일이 있기 마련이다. 중산층에게 삶은 선택이다. 잘만 고르면 좋은 일이 생긴다. 그러나 부유층에게는 ‘노블리스 오블리주’가 운명이다. 가족 구성도 다르다. 빈곤층 가족은 모계 중심인 반면, 중산층 가족은 부계 중심이다. 부유층 가족은 돈 있는 쪽을 중심으로 꾸려진다. 그리고 빈곤층의 재산은 ‘사람’이지만, 중산층의 재산은 ‘물건’들이다. 부유층의 재산은 ‘골동품처럼 희소성을 갖는 것들’이다.

원래 교사 출신으로 30년동안 사회계급 문제에 관심을 가져온 페인 박사는 10년 전부터 미국 전역의 교사들을 대상으로 ‘계급 속에 숨어있는 규칙’이라는 계급성 교육을 진행해왔다. 그녀의 강의는 꽤나 인기가 있어서 <뉴욕타임스>는 2005년에 교육을 신청한 조지아주 글린카운티의 교육이 2년이 지난 뒤에야 열렸으나, 1400여명의 교사들이 참여해 호황을 이뤘다고 보도했다. 더욱이 이 교육 프로그램 덕분에 많은 교사들이 학생들, 특히 빈곤층 학생들을 잘 이해하게 됐다며 고마워하고 있기도 하다.

대부분 중산층 출신인 교사들은 빈곤층 학생들의 의지부족·능력부족·태도불량 등을 이해할 수 없다며 ‘속수무책’을 하소연한다. 그러나 페인은 이것 역시 ‘계급적 특성’의 일종으로 교사들은 반드시 계급의 사회적 특성을 이해해야 한다고 주장한다.

가령 저소득층 학생들이 싸움을 일삼는 것은 싸움이 그들에겐 중요한 생존기술이기 때문이다. 따라서 이들에게 ‘싸움하지 말라’고 설득하는 것은 무의미하다. 오히려 교사의 역할은 이들에게 ‘빈곤층을 벗어나 중산층이 되고 싶으면 어떻게 해야하는지’의 방법을 가르쳐야 한다는 것이다. 이를테면 학교에서 좋은 성적을 얻고 화이트칼라 직업을 얻고 싶으면 △공식적인 자리에서 사용하는 언어 습관을 익히고 △물리적으로 문제를 해결하는 방식을 버리는 등의 습관을 익히도록 교육하라는 얘기다.

10년동안 이같은 내용으로 교육을 해오며 페인은 많은 교사들을 변화시켰다. 고등학교 과학교사인 스티브 킵은 5년 전만 해도 빈곤층 학생들의 ‘불성실’에 많이 좌절했다. 그러나 계급의 사회적 특성을 이해한 뒤로는 중산층 출신인 자신이 유년시절 가졌던 ‘풍부한 경험’의 기회가 이 아이들에게는 없었다는 사실을 깨닫고, “수업시간에 보다 많은 현장학습과 실습·실험의 기회를 가지고 있다”고 말했다.

페인이 정의하는 ‘규칙’들이 미국의 빈곤층을 오히려 모욕적으로 묘사해 계급주의와 선입견을 조장한다는 비판도 있다. 그러나 <뉴욕타임스>는 페인과 반대편에 서있는 이들은 미국사회가 이젠 고정돼버려서 대다수 빈곤층이 무슨 일을 해도 계속 가난할 것이라고 생각하는 사람들이라고 지적했다.

한편 2002년 부시 정부의 낙제학생방지(No Child Left Behind)법안 도입으로 미국 학교들은 전체 성적 외에 특정 하위집단의 성적을 별도로 보고한다. 예컨대 인종적 소수자, 영어가 모국어가 아닌 학생들이나, 극빈층 자녀들의 성적은 전체성적에도 포함되지만 별도로 산출돼 보고되고 있는 것이다. 이 때문에 전체 성적이 아무리 좋더라도 이들 집단의 성적이 좋지 않으면, 학교의 평가는 좋을 수 없다. 결국 미국 학교들은 학내 성적의 ‘불평등’을 해소해야 하는 숙제를 안고, 두루두루 빈곤층 학생의 ‘구제’에 심혈을 기울이고 있는 것이다.(김외현 기자)

07. 06. 13-15.

P.S. 기사가 떠올려주는 건 부르디외의 <재생산>(동문선, 2000) 같은 책이다. "이 책에 따르면, 학교는 독립성과 중립성이라는 환상을 만들어 내지만 현실의 학교는 기존 질서의 재생산이라는 원리를 따른다고 말한다. 이 외에도 저자는 문화자본의 분배 구조를 재생산하는 법칙에 대한 해명을 시도한다. 이 책은 단순히 교육사회학에 국한되지 않고 교육과 사회, 개인행위와 사회질서, 미시사회학과 거시사회학의 상관성을 밝히는 데 중요한 단서를 제공한다."

단, 이러한 구조가 산출해낸 아비투스는 구조보다는 유연하며 얼마간 변화가능하다. 그리고 이 변화된 아비투스는 거꾸로 구조에 영향을 끼친다. 교육의 대안적 가능성이 그나마 비벼댈 수 있는 이론적 언덕이다...