-

-

들꽃 아이 ㅣ 길벗어린이 작가앨범 10

김동성 그림, 임길택 글 / 길벗어린이 / 2008년 7월

평점 :

너무 좋아하는 김동성 작가님의 그림에 또 너무 좋은 임길택 시인의 글이 만났다.

이 글을 쓰실 때로부터 20년 전 이야기이고, 선생님이 돌아가신 지 10년이 더 지났으니, 지금으로부터 서른 해는 더 지난 옛 이야기이다.

도회지에서만 살던 김 선생님이 첫 발령을 받은 학교는 면 소재지의 열두 학급짜리 아담한 학교였다.

두 해째에 6학년을 맡은 선생님은 잔뜩 긴장 모드!

원래도 3월은 학교에서 가장 바쁜 달인데, 새 선생님의 바쁜 마음은 오죽했을까.

하루는 교육청에 출장을 가는 바람에 수업을 하루 빠지고, 궁금한 마음에 교실에 들어섰을 때, 선생님은 감탄을 하고 말았다!

누군가 화사한 진달래를 꽃병 가득 꽂아두었던 것이다.

진달래를 병에 꽂아놓은 친구는 보선이. 집이 멀어 늘 지각하기 일쑤인 정겨운 친구였다.

시험을 보고 나서야 중학교에 진학할 수 있던 시절인지라 공부만 강조하는 선생님들이 많았지만, 김샘은 그러고 싶지 않았다. 그래서 생활기록부에 성적 수.우.미.양.가 보다 '어려운 친구를 도울 줄 알고 맡은 일을 끝까지 잘 해냅니다.'와 같은 행동이 함께 오르기를 바라는 선생님이었다.

그런 김샘은 날마다 봄을 한아름씩 선사하는 보선이의 꽃 선물에 즐거운 비명을 질렀고, 아이들이 꽃 이름을 물을 때마다 대답하지 못하는 자신이 부끄러웠다. 아이들 나름대로는 '용기'를 짜내어 질문을 한 것일 텐데, 거기에 만족스런 답을 주지 못하니 선생님도 답답했을 것이다.

결국 식물도감을 구해서 열공모드에 돌입한 김샘! 이제는 아이들이 꽃 이름을 물어와도 대체로 대답해줄 수 있는 경지에 이르렀다. 나중에는 아이들도 선생님이 '컨닝'을 했다는 것을 알게 되지만 그조차도 즐거운 추억거리!

보선이가 보여주는 꽃 잔치가 교실에 새로운 힘을 불어넣어주었다. 선생님은 붓꽃, 원추리, 참나리 같은 꽃들을 꽂아 놓고 정물화를 그리기도 하고, 패랭이꽃의 씨를 받아선 집에다 심어 보자는 계획도 세웠다. 이제까지 팬지나 달리아 같은 외국 꽃들이 이름도 좋고 꽃도 좋다고만 여겼던 선생님은 이제 우리 꽃들이 훨씬 아름답다는 생각을 하기에 이르렀다.

보선이의 공이 제일 크다.

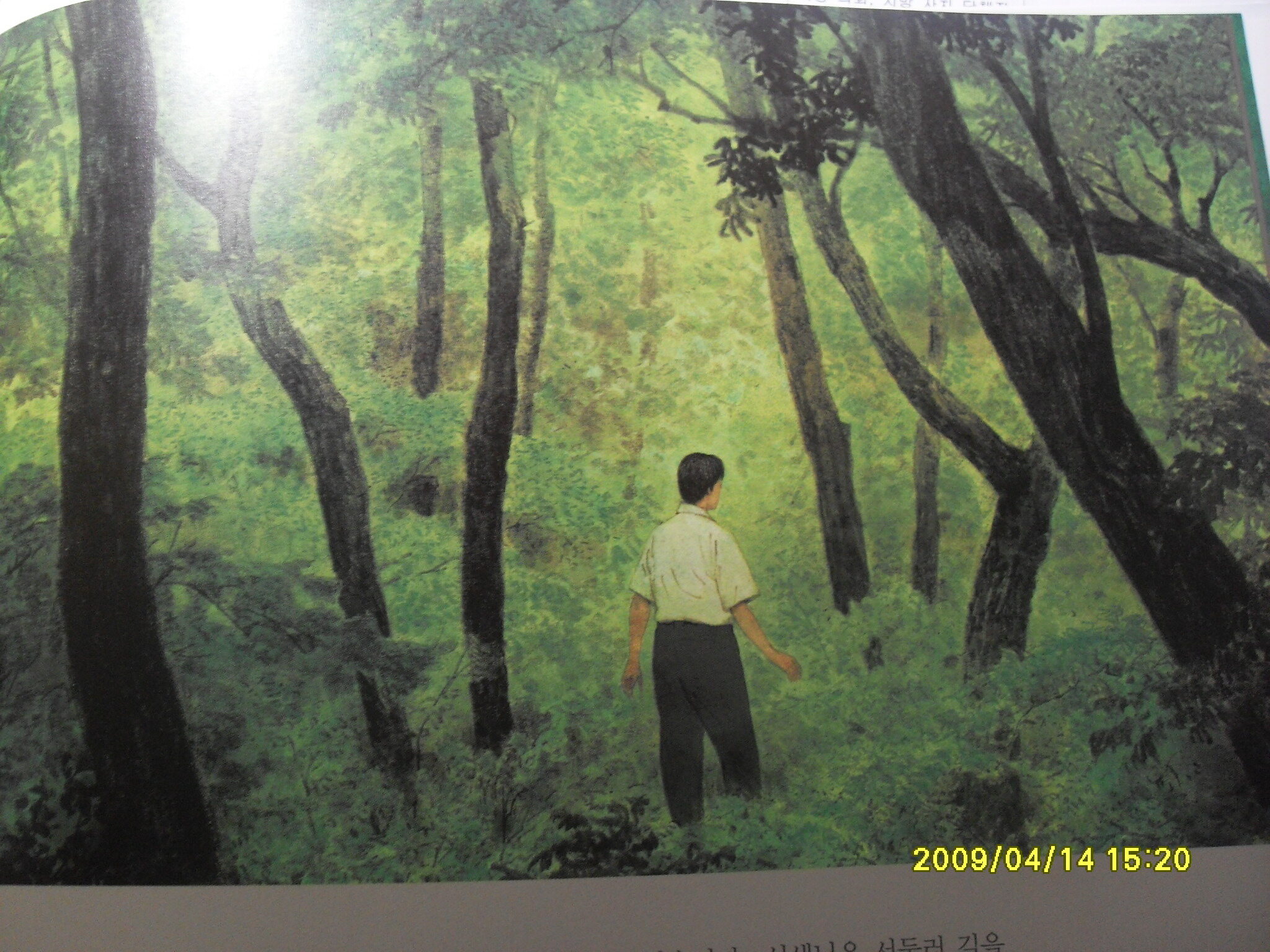

이 책의 제목 '들꽃 아이'에 너무나 딱 들어맞는 그림 풍경이 아니던가.

보선이는 여전히 지각이 잦았다. 하루는 손전등을 갖고 학교에 온다는 소리에 선생님은 보선이의 집을 한 번 방문해야겠다고 결심한다.

이 멋진 선생님은 아이에게 양해를 구하는데, 정겹고도 예의바르시다.

"참, 보선아, 내가 오늘 너희 집에 놀러 가려 하는데 가도 될는지 모르겠다."

"오세요!"

조금의 망설임도 없이 오시라고 대답하는 보선이! 점심 때마다 도시락을 두 손으로 가리며 밥을 먹는 아이로서는 뜻밖의 모습이다. 그만큼 반갑고 기뻤다는 얘기일 것이다. 선생님의 다음 말도 정겹기 그지 없다.

"그래, 꼭 갈 테니 감자 좀 많이 삶아 놔라."

그 고장에서 가장 흔하고 많이 있는 대표 작물 감자면 충분하다는 배려 얹은 말씀, 구수하고 따스하다.

토요일 오후, 밀린 빨래를 모두 해치우고, 점심도 먹은 뒤, 더운 시간을 피해 보선이 집을 향하는 선생님.

햇볕이 스며드는 숲길의 초록 내음이 화면 밖으로 뛰쳐나오는 듯하다. 보선이가 날마다 꽃을 공수해 오는 그 원천이 바로 이곳이렷다! 선생님은 즐겁고 신기한 마음으로 길을 재촉한다.

숲이 우거져서 자전거도 숲 길에 남겨두고 걸어서 길을 가는 선생님. 낮 동안엔 그 길이 도전해볼 만한 길이었지만, 날이 저물어 가니 으스스한 생각이 커져만 간다.

게다가 갈림 길에서 길을 잘못 들어서 온통 헤매다가 제자리로 돌아왔을 때는 완전히 캄캄해진 뒤!

보선이는 기다릴 뿐이고, 선생님은 무서울 뿐이고!

비로소 손전등을 들고 다니던 보선이가, 그토록 잦은 지각을 하면서도 결석은 않으려는 보선이의 노력을 십분 이해하는 선생님이시다. 아이를 생각하며 어둠을 뚫고 도착한 마을.

학교가 생긴 이래 30년 동안 그 마을을 찾아준 선생님은 김샘이 처음이었다고 하니, 마을 사람들이 얼마나 반갑고 기쁘게 샘을 기다렸을 지 상상이 간다. 보선이가 그토록 명랑하게 선생님을 초대한 것도.

열 시가 넘어 도착해서 꽃향기 배어 있는 정성 가득한 음식을 들고서 잠자리에 들었을 때는 열두 시가 훨씬 지난 뒤였다고 한다. 주말에 간 것이 아니었다면 다음 날 고생할 뻔 했다.

초록별이 뜨는 저 맑고 깨끗한 산골 마을의 깊은 밤이라니, 우리가 잃어버린, 잊혀졌던 소중한 시간의 한 자락을 떼어내어 그림으로 옮겨온 분위기이다.

2학기에는 가을 꽃들이 보선이를 통해서 다시 또 교실을 향기롭게 만들어 주었다. 저 꽃은 소국일까, 코스모스일까. 좀 긴가민가 하다.

겨울에는 꽃이 힘들 터이니, 저 꽃들을 잘 말려서 그 향기의 흔적을 계속 추억했을 테지.

졸업식 때에는 눈이 많이 왔고 게다가 길까지 얼어 있어서 보선이는 참석할 수 없었다.

이제 군대에 가야 하는 선생님은 아이들과 작별 인사를 나누어야 하는데, 창밖을 바라보는 선생님의 등자락이 쓸쓸해 보인다.

선생님이 군대를 마치고 학교로 다시 돌아오셨을까. 졸업한 아이들은 산골 마을의 이 학교를 다시 찾아주었을까.

그때 그 들꽃 아이 보선이는, 또 다른 친구들은 지금쯤 어디서 무엇하고 계실까? 그리고 선생님은......?