-

-

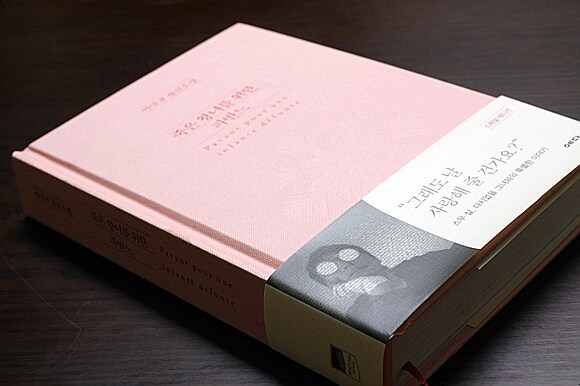

죽은 왕녀를 위한 파반느 (스페셜 에디션)

박민규 지음 / 예담 / 2017년 7월

평점 :

품절

오래전 순수하고 단아한 이미지의 여배우를 좋아했던 기억이 난다. 드라마나 영화 속에서도 고고하고 변치 않는 기품으로 사랑과 신념을 이야기하던 모습을... 그런데 우연치 않은 기회에 이 배우들의 삶의 실제 모습이 언론에 드러났다. 내가 알고 좋아하던 이미지와는 정반대의 이미지였다. 과연 내가 좋아했던 사람은 누구였을까? 나는 그 배우의 실체를 좋아했을까? 아니면 미디어가 만든 그 배우의 이미지를 좋아했을까?

그 후 사람과 사람의 만남에서도 비슷한 생각을 한 적이 있다. 우리가 상대방을 사랑한다고 말할 때 정말 그 사람을 사랑하는 걸까? 아니면 내가 만들거나, 그 사람 스스로 만들어낸 이미지를 사랑하는 걸까? 욕망도 비슷하지 않을까? 내가 고급스러운 아파트나 세련된 이미지의 자동차를 욕망할 때, 나는 정말 그 자체를 가지고 싶은 것일까, 아니면 그것들을 파는 사람들이 만들어낸 고급스럽고 세련된 이미지를 욕망하는 걸까?

사실 평상시 이런 생각은 잘 하지 않는다. 그런데 [죽은 왕녀를 위한 파반느]라는 책을 읽으면서 이런 생각을 해 보게 되었다. 이 책은 이미 출간된 지가 오래되었고, 이번에 출판사에서 스페셜 에디션 판으로 새롭게 출간되게 되었다. (핑크색의 고급스러운 양장 이미지였다. 문득 글을 쓰다 보니 이런 생각도 든다. 나는 이 책을 좋아하는 걸까, 이 책의 고급스러운 이미지를 좋아하는 걸까?) 이 책은 여러 번 지인들로부터 무척 재미있게 읽었다는 평을 들었고, 여러 서평으로 접해서 줄거리는 어느 정도 알고 있었다. 많은 사람들을 이 책을 세상에서 못생긴 여자로 낙인 찍힌 한 여성을 사랑하는 남자의 순애보로 읽고 있었다. 나 역시 이런 관점으로 이 책을 읽다가, 저자가 이야기하는 현대문명에 대한 강렬하고 신랄한 비판들을 접하게 되었다.

이 책의 주인공은 아버지에게 버림받고 혼자 생활을 한다. 아버지는 무명 배우일 때 못생긴 어머니와 결혼을 하고, 어머니는 그런 아버지의 뒷바라지를 다 한다. 그럼에도 아버지가 유명해지자 어머니와 자신을 버린다. 어머니는 이 모든 것을 당연하게 받아들인다. 못생겼기 때문이다. 주인공은 그런 아버지를 떠올리며 아버지가 오로지 아름다움만을 추구한 사람이었다고 회상한다.

"아버지는 참 열심히 극장을 찾았었다. 대게 사람이 별로 없는 이른 아침 극장이었고, 또 언제나 내 손을 잡고서였다. 영화를 이해할 수 없는 그러나 집에 두고 올 수 없는 어린 아들을 앉히고... 그는 자신만의 딴 세상 속으로 아버지가 아닌 딴 사람처럼 스며들곤 했었다. 술술 대사를 읊고 술술 사람을 노래하던 은막의 스타들이 떠오른다. 마치 이 땅의 인간이 아닌 것 같던 금발의 여우들과... 그런 그녀들을 넋을 잃고 바라보던 아버지의 옆모습도 떠오른다. 그때의, 황홀에 잠겨 있던 눈빛을 떠올리며... 나는 흔들리는 기차의 진동에 몸을 맡긴 채 아버지를 생각했었다. 한 치의 흔들림 없이, 아버지는 끝내 끝내 아름다운 것만을 사랑한 인간이었다." (P 60)

아버지가 떠난 후 어머니는 강릉으로 내려가서 식당을 하고, 서울에 홀로 남겨진 주인공은 백화점에 취직을 한다. 그곳에서 요한이라는 형을 만난다. 그리고 또 백화점에서 일하는 여성 중 가장 못생겼다는 '그녀'를 만난다. 소설은 한국의 물질문화와 그 욕망을 숭배하기 시작하던 80년대 백화점을 배경으로 그녀를 사랑하는 주인공과 그녀와 주인공을 이어주는 요한의 이야기가 이어진다. 특히 이 소설에서 요한은 단순히 주인공과 그녀를 이어주는 역할을 넘어 80년의 속빈 욕망 덩어리인 백화점 문화와 그 욕망의 노예가 되어가는 사람들을 냉철한 눈으로 독자에게 바라보게 해 주는 역할을 한다. 그는 그에게 주차안내를 하는 방법을 이야기하며 이렇게 말한다.

"통로나 코너에 차 세우는 놈들 있지? 절대 여기 대시면 안 됩니다,라고 이야기하지 마. 고객님, 이 자리에 대시면 차를 빼실 때 굉장히 불편하실지 모릅니다 ......그런 인간들은 오로지 자기 이익만 생각하거든. 그래도 차를 안 뺀다! 손님 이 자리는 코너가 좁아 다른 차가 긁고 지나갈 수도 있습니다. 저쪽 안전한 자리로 모시겠습니다,라고 해. 그래도 안 뺀다! 손님 이곳은 일반 고객들이 대는 곳입니다. 저쪽 VIP 코너로 모시겠습니다,라고 하는 거야. 무식한 인간일수록 명예에 약한 거니까." (P 87)

또 백화점에 온 연예인들 보기 위해 열광하는 직원들을 보고 못마땅하게 생각하는 주인공에게도 이렇게 대화한다.

"이봐 아미고, 진정하라고 진정, 아저씨는 그저 이쁜이가 좋았을 뿐인 거잖아. 누구나 그런 거라고. 너도 나도... 세상의 모든 아미고들은 이쁜이들을 좋아하게끔 만들어졌다고. 아무리 그래도 뻔히 보이잖아요, 한두 번도 아니고... 글쎄 그런 거라니까, 지구 반대편의 여배우에 빠져 팬 레터를 쓰는 게 아미고들의 운명이야. 이쁜 언니들 앞에선 어쩔 수 없다니까, 티브이에 나온 어니를 쫓아다니고, 함성을 지르지만 뭐 어니는 사랑해요 여러분... 하겠지만, 그 언니가 사랑할까? 아미고들이 아무리 히죽대고 음료수를 건넨다 해도... 그렇다고 어머 뭐 이런 것들이 다, 별꼴이 반쪽이야라고도 말할 수 없는 거잖아? 뭐예요, 그건 너무 바보 같잖아요. 몰랐어? 모두 바보란 걸? (P 104)

이렇게 마치 세상과는 상관없다는 것처럼 시니컬하게 말하는 요한이지만, 요한이 역시 세상에서 버림받고 상처받은 사람이었다. 요한은 그가 일하는 백화점 소유주와 여배우에서 난 아들이었고, 그 역시 주인공이나 그녀처럼 상처 입고 찢긴 존재였다. 결국 요한은 자살을 시도하다가 식물인간이 되고, 그 일이 있은 후 주인공과 그녀도 점점 멀어진다. 그녀는 요한이 자신 안의 어둠을 벗어나지 못하는 것을 보고 자신도 그렇다고 생각하고 스스로 주인공에게서 떠나간 것이다.

소설을 읽으면서 처음에는 그녀를 사랑하는 주인공이 이해가 되지 않았다. 단지 아름다움에 대한 반발로 그녀를 사랑하는 것은 아닐까 하는 생각을 해 보기도 했다. 그러나 책을 읽은 후 곰곰이 생각해 보니, 주인공은 그녀 안에 있는 상처를 사랑했다. 자신처럼 세상에서 찢기고 상처 입은 그 여자의 내면을 사랑하고 위로해 주고 싶었던 것이다. 소설은 세상의 기준으로 찢기고 상처 입은 영혼들의 절실하면서, 처절하기까지 한 사랑을 이야기하고 있다.

소설은 우리 사회가 소비사회로 흘러가던 80년대를 배경으로 현대의 욕망과 그 욕망의 노예가 되어가는 대중들의 모습을 적나라하게 그리고 있다. 물론 80년대의 문화이 밥 딜런이나 비틀지의 노래 가사들도 계속해서 등장하며 그 시대를 회상하게 한다. 이제는 너무나도 익숙해 당연하게 되어버린 외모지상주의와 인간의 욕망에 대해서 다시금 생각하게 하는 소설이었다.