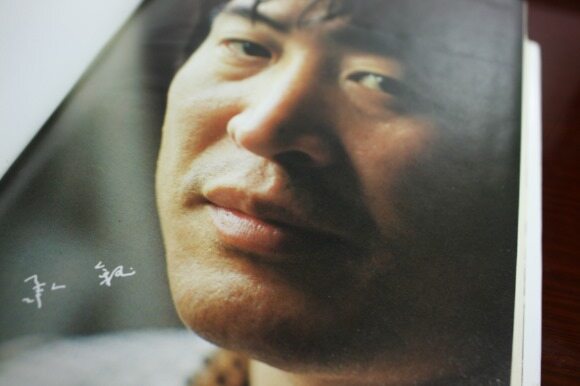

최근 들어 김승옥 작가에 대한 글을 자주 읽게 되었다. 문학잡지에서, 수필에서, 때로는 서평들에서 여전히 김승옥의 소설들이 언급되고 있다. 그중 가장 인상 깊은 구절은 김훈 작가의 산문 [라면을 끓이며]에서 읽은 부분이다. 이 책에서 그는 작가였던 아버지와 친구들이 김승옥이라는 신예 작가를 접한 충격을 다음과 같이 이야기한다.

70년대의 기라성 같은 청년작가 김승옥의 단편소설 [무진기행]을 발표했을 때, 아버지는 문인 친구들과 함께 우리집에 모여서 술을 마셨다. 그들은 모두 김승옥이라는 벼락에 맞아 넋이 빠진 상태였다.

"너 김승옥이라고 아니?"

"몰라, 본 적이 없어. 글만 읽었지."

그들은 "김승옥이라는 녀석"의 놀라움을 밤새 이야기하면서 혀를 내둘렀다. 새벽에 아버지는 "이제 우리들 시대는 갔다"며 고래고래 소리를 질렀다. 나는 식은 안주를 연탄아궁이에 데워서 가져다 드렸다. 아침에 아버지의 친구들은 나에게 용돈을 몇 푼씩 주고 돌아갔다. - [라면을 끓이며] P45

갑자기 김승옥의 소설들이 읽고 싶어져서 오랫동안 묵혀 두었던 제3세대 한국문학 전집을 다시 뒤적여 보았다. 내가 대학을 입학하던 해에 헌책방에서 구입한 전집이니, 가지고 있은 지가 벌써 20년은 넘었다. 이사할 때마다 버리려고 생각했지만, 차마 버리지 못하고 이사 때마다 이 무거운 짐을 가지고 다니고 있다. [무진기행]을 펼쳐보니 뒷면에 내 글씨체로 감상이 적혀있고, 곳곳에 밑줄이 그어져 있었다. 나는 기억이 없는데... 20년 전의 내가 적은 글들인가 보다.

소설의 시작은 주인공의 고향인 무진과 무진의 안개에 대한 기억으로 시작된다. 시작부터 분위기는 무겁다.

무진에 명산물이 없는 게 아니다. 나는 그것이 무엇인지 알고 있다. 그것은 안개이다. 아침에 잠자리에 일어나서 밖으로 나오면, 밤 사이에 진주해온 적군들처럼 안개가 무진을 삥 둘러싸고 있는 것이다. 무진을 둘러싸고 있던 산들도 안개에 의하여 보이지 않는 먼 곳으로 유배당해 버리고 없었다. 안개는 마치 이승에 한(恨)이 있어서 매일 밤 찾아오는 여귀(女鬼)가 뿜어 내놓은 입김과 같았다. 해가 떠오르고, 바람이 바다 쪽으로 방향을 바꾸어 불어 가기 전에는 사람들의 힘으로써는 그것을 헤쳐 버릴 수가 없었다. 손으로 잡을 수 없으면서도 그것은 뚜렷이 존재했고, 사람들을 둘러쌌고, 먼 곳에 있는 것으로부터 사람들을 떼어 놓았다. 안개, 무진의 안개, 무진의 아침에 사람들이 만나는 안개, 사람들로 하여금 해를, 바람을 부르게 하는 무진의 안개, 그것이 무진의 명산물이 아닐 수 있을까?

아내와 장인 덕에 제약회사의 중역이 될 처지에 놓인 주인공은 자괴감을 느끼며 잠시 무진에 내려온다. 그리고 그 자괴감은 오래전 자신의 골방에 숨어 있던 기억과 겹친다.

내가 졸업한 무진의 중학교 상급반 학생들이 무명지에 붕대를 감고 "이 몸이 죽어서 나라가 산다면......"을 부르며 읍 광장에 서 있는 트럭들에 올라타고 일선으로 떠날 때도 나는 골방 속에 쭈그리고 앉아서 그들의 행진이 집 앞을 지나가는 소리를 듣고만 있었다. 전선이 북쪽으로 올라가고 대학이 강의를 시작했다는 소식이 들려왔을 때도 나는 무진의 골방 속에 숨어 있었다. 모두가 나의 홀어머니 때문이었다. 모두가 전쟁터로 몰려갈 때 나는 내 어머니에게 몰려서 골방 속에 숨어서 수음을 하고 있었다. 이웃집 젊은이의 전사 통지가 오면 어머니는 내가 무사한 것을 기뻐했고, 이따금 일선의 친구에게서 군사 우편이 오기라도 하면 나 몰래 그것을 찢어 버리곤 하였다.

어디선가 읽은 기억이 나는 부분이다. 고등학교 때 국어 문제집에서 읽었던 부분이라는 생각이 어렴풋이 난다. 이 글이 적혀 있고, '이 소설의 제목은?'이라는 질문이 있었던가...

소설의 내용은 잠시 무진이라는 고향을 찾은 주인공이 옛 선후배를 만나고, 그곳에 음악교사로 있는 인숙이라는 여인과 만나고 헤어지는 내용이 전부이다. 그 과정에서 주인공은 인숙을 사랑하지도, 책임지지도 않는다. 그저 아무 것도 할 수 없는 자신만을 다시금 경험할 뿐이다. 소설의 말미에서 아내에게서 돌아오라는 전보를 받고, 그는 다시금 부끄러운 자기 자신과 타협을 한다.

모든 것이 흔히 여행자에게 주어지는 그 자유 때문이라고 아내의 전보는 말하고 있었다. 나는 아니라고 고개를 저었다. 모든 것이 세월에 의하여 내 마음속에서 잊혀질 수 있다고 전보는 말하고 있었다. 그러나 상처는 남는다고, 나는 고개를 저었다. 오랫동안 우리는 다투었다. 그래서 전보와 나는 타협을 만들었다. 한 번만, 마지막 한 번만, 이 무진을 , 안개를, 외롭게 미쳐 가는 것을, 유행가를, 술집 여자의 자살을, 배반을, 무책임을 긍정하기로 하자. 마지막으로 한 번만이다. 꼭 한번만, 그리고 나는 개게 주어진 한정된 책임 속에서만 살기로 약속한다. 전보여, 새끼손가락을 내밀어라. 나는 거기에 내 새끼손가락을 걸어 약속한다. 우리는 약속했다.

그렇게 주인공은 무진을 떠나고, 다시금 심한 자괴감을 느낀다.

덜컹거리며 달리는 버스 속에서 나는, 어디쯤에선가 길가에 세워진 하얀 팻말을 보았다. 거기엔 선명한 검은 글씨로, <당신은 무진읍을 떠나고 있습니다. 안녕히 가십시오.>라고 씌어 있었다. 나는 심한 부끄러움을 느꼈다.

아직 주인공이 느낀 그 부끄러움을, 그리고 무진이 상징하는 그 무력감을 다 이해하지는 못했다. 솔직히 당시 이 소설이 왜 벼락을 맞은 충격을 주는 작품인지 온전히 공감을 할 수 없었다. 김승옥의 소설이 대부분 60년대를 배경으로 하고 있듯이, 당시 60년대를 살던 청년들의 무력감을 느끼기에는 세대가 너무나 다르다는 생각이든다. 그럼에도 소설 전반에서 풍기는 무진의 안개와 주인공의 무력감이 읽는 나를 누른다.