-

-

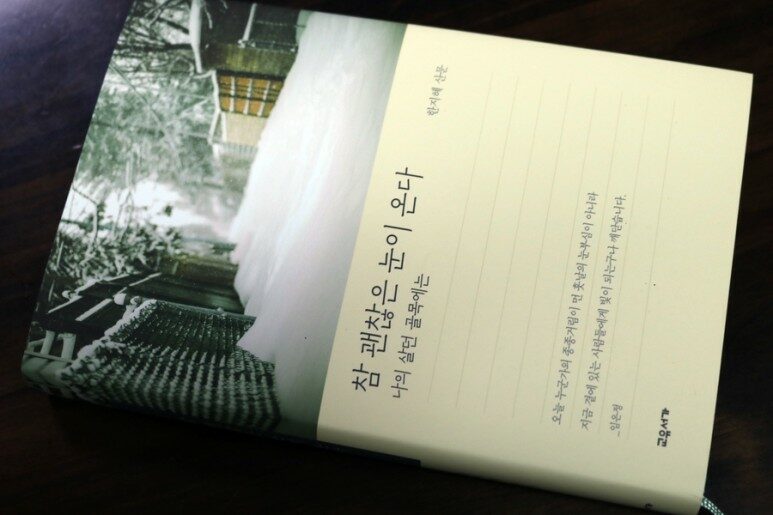

참 괜찮은 눈이 온다 - 나의 살던 골목에는 ㅣ 교유서가 산문 시리즈

한지혜 지음 / 교유서가 / 2019년 10월

평점 :

올여름 남쪽 바닷가로 여행을 갔다가 돌아오는 길에 우연히 어린 시절 살던 시골마을을 지나게 되었다. 무엇에 이끌렸는지 이미 떠난 지 30 년이 되어서 아는 사람 한 명도 없는 그 마을을 찾아갔다. 뉴스에서만 보았는데, 실제로 시골마을에 들어서니 빈집이 많았다. 마치 사람들이 떠난 폐허를 걷는 듯한 느낌이었다. 사람 한 명 마주치지 않고 마을을 걸어서 마을 끝에 있는 뒷산과 맞닿아 있는 우리 집이 있던 자리에 이르렀다. 사람 키가 넘는 잡초들 사이에 무너진 집터만이 남아 있었다. 갑자기 어머니 생각이 나서 영상통화를 했다. 영상으로 잡초가 우거진 우리가 살던 집과 주변을 보여 드렸다. 이것저것 묻던 어머니가 갑자기 말이 없으셨다. 우시는 것 같았다.

빚으로 쫓겨나듯이 그곳을 떠날 때까지 어린 시절을 그곳에서 살았다. 아버지와 어머니가 일을 나가시면 밤늦도록 언덕 위의 집에서 아랫마을을 바라보며 아버지와 어머니가 돌아오기를 기다렸다. 지금 생각해 보면 외롭고 쓸쓸했을 법도 한데, 그때는 부모님을 기다리는 시간이 그렇게 느껴지지 않았었다. 무언가 기다림으로 인해 희망 비슷한 것들이 있었나 보다. 어린 시절 그곳을 떠난 후 여러 번의 이사를 다녔지만, 이상하게 어린 시절 가족과 관련된 꿈을 꿀 때면 꼭 그 집이 배경으로 나온다. 그렇게 행복했던 시기는 아니었는데, 그럼에도 그 초라한 집에서 안정감을 누리고 꿈을 꾸었나 보다. 그리고 그 꿈들이 나를 이끌고 여기까지 걸어오게 했는지도 모른다. 굽이굽이 인생의 골목에서 때로는 주저앉고 싶을 때, 그때에 가졌던 감정들이 나를 다음 골목까지 걸어갈 힘을 주지는 않았을까.

한지혜 작가의 산문 [참 괜찮은 눈이 온다]를 읽으며 다시금 어린 시절 그 집을 생각했다. 저자의 어린 시절의 이야기를 듣다 보니 마치 내가 살아온 인생과 묘하게 중첩되는 부분들이 있었다. 항상 일을 나가시던 부모님. 빚쟁이에 쫓겨 숨으시던 어머니. 집으로 올라가던 어둡고 누추했던 길. 쥐가 나오는 어두운 다락방이 있는 집. 그리고 그 다락방 속에서 동화와 세계문학전집들을 읽는 경험까지. 내 인생의 여러 부분과 닮아 있었다. 그 후에 이어지는 세상의 차가움과 맞닥뜨렸던 20대 시절. 퇴사와 함께 삭막한 세상 속에 던져졌던 30대 시절. 그리고 힘겨운 결혼 생활까지. 모든 부분에서 닮아 있었다. 그럼에도 저자는 그 차갑고 삭막한 세상을 마주하며 걸어간다. 외면하고 도망가고 싶었던 그 시절을 자신의 인생으로 받아들인다. 이런 저자의 인생관은 어렸을 때 그 어둡던 다락방에서 책을 읽던 시기에 이미 자리 잡게 되었던 것 같다. 저자가 어린 시절 마지막으로 읽은 동화는 이중홍 작가의 [못나도 울 엄마]라는 동화이다. [못나도 울 엄마]는 밖에서 주워왔다는 놀림을 당하는 어린아이의 엄마가 실제로 늙고 미치고 가난한 노파일 수도 있다는 내용의 동화이다. 이 동화를 통해 저자는 동화의 세계에서 현실의 세계로 들어선다.

"아마도 착하고 순수한 아이의 마음을 보여주고 싶었을 그 동화는 그러나 내가 이제까지 읽은 적 없던 잔혹동화였다. '주워 온 아이'라는 말은 내 또래의 아이들에게는 흔한 놀림이었다. 그리고 나는 그런 놀림에 속상해하는 아이가 아니었다. 오히려 그 놀림이 진실이기를, 내게 다른 부모가 있기를 바랐다. 그리고 그 부모는 지긋지긋한 가난 대신 넓은 집과 예쁜 옷을 주는 부모일 거라는 확신에 차 있었다. 언제고 부자 엄마나 부자 아빠가 찾아오면 크게 좋아하는 내색 없이 적당히 아쉽고 슬픈 척 지금의 가난한 부모와 헤어지리라 다짐했다. 내가 믿고 따르던 동화의 세계도 늘 그렇게 끝이 났다. 그런 내게 [못나도 울 엄마]는 현실이 더 잔혹할 수 있다는 것, 내 바람과 정반대로 흘러갈 수도 있는 것이 삶이라는 것, 그 삶을 끝끝내 살아야 하는 것이 사람에게 주어진 인생이라는 것을 깨닫게 했다." (P 30)

저자는 그렇게 차갑지만 자신에게 주어진 인생길들을 걸어간다. 그냥 어쩔 수 없이 걸어가는 것이 아니다. 그 차가운 인생길에서도 하늘에서 내리는 따스한 눈을 느끼며 걸어간다. 그래서 이 책의 제목도 [참 괜찮은 눈이 온다]이다.

이 책에는 저자가 살아왔던 인생길들을 '골목'으로 표현하며 그 골목에서 마주했던 풍경들과 만났던 사람들에 대한 에피소드를 담고 있다. 가난한 어린 시절. 대학 졸업 후 힘들게 했던 취직과 막막했던 퇴사의 과정. 결혼 후 자녀를 키우면서 놓지 않았던 글쓰기에 대한 간절함. 그리고 지금의 시대를 자신과 같이 힘겹게 걸어가고 사람들을 안타까움으로 바라보는 이야기 등을 다루고 있다. 저자가 걸었던 골목들은 [못나도 울 엄마]의 동화 속에 나오는 냉혹한 현실의 세계였다. 작가의 말대로 잔혹한 세상이었을지도 모른다. 그럼에도 작가는 그 골목들의 바닥을 움켜쥐며 한걸음 한걸음 걸어간다.

"사람의 삶이라는 게 제멋대로 움직이는 동물의 삶 같지만, 실은 한자리에 꽂혀 한자리에서 늙어가는 식물의 삶과도 크게 다르지 않다. 제 수명 다한 식물을 뽑아내다 보면 흙 위에서 어떤 꽃을 피웠고 어떻게 시들었든 한결같이 넓고 깊은 흙을 움켜쥐고 있다. 바닥을 치고 딛는 힘이 강할수록 꽃도 열매도 실하다. 사는 게 어려울 때, 마음이 정체될 때, 옴짝달싹할 수 없게 이것이 내 삶의 바닥이다 싶을 때, 섣불리 솟구치지 않고 그 바닥까지도 기어이 내 것으로 움켜쥐는 힘, 낮고 낮은 삶 사는 우리에게 부디 그런 힘이 있었으면 좋겠다." (P 182)

독서의 경험 중에서 특히 에세이를 읽는 것을 좋아한다. 에세이를 읽다 보면 저자의 살아온 인생과 그 인생을 살아온 작가의 내면을 들여다볼 수 있는 기회가 있다. 특히 치열한 인생을 살아온 작가일수록 그가 쓴 에세이에는 인생의 묵직함이 담겨 있다. 이 책이 바로 그렇다. 때로는 소소한 이야기 속에, 때로는 삶의 깨달음 속에, 인생의 차가운 골목을 걸어 본 사람만이 쓸 수 있는 특유의 글의 향기가 난다. 그것이 이 책에서는 작가가 골목에서 맞는 눈의 이미지로 우리들에게 다가온다.

이 책을 읽으면서 나도 계속해서 떠오르는 동화가 있었다. 톨스토이의 [사람은 무엇으로 사는가]라는 동화이다. 이 동화 속에서는 하나님이 천사에게 차가운 겨울날 쌍둥이 소녀의 어머니를 데려 오라고 명령한다. 하나님이 명령이 너무나도 잔혹하다고 생각해서 천사는 거부를 한다. 그러자 하나님은 천사를 세상에 던져 둔다. 사람이 무엇으로 사는지를 깨달을 때까지 하늘로 올라오지 못하게 한다. 오랜 기간 천사는 세상 살이를 하면서 인생을 깨닫는다. 그리고 마지막에는 그때 고아가 된 쌍둥이를 돌보고 있는 한 부인의 모습을 보면서 사람은 사랑으로 살아간다는 것을 깨닫는다.

모두들 어려운 시기라고 말한다. 길가 상가에는 퇴직 후 마지막 재산을 털어 넣었던 자영업자들이 자신의 가계에 폐업이라는 푯말이 붙이고 있다. 어려서부터 냉혹한 경쟁 속에 내 몰려 치열하게 공부를 마친 사람들은 막상 아무 곳에도 취직하고 길거리로 나오고 있다. 경쟁 속에서 밀리고 짓밟힌 사람들이 차가운 거리에서 눈을 맞고 있다. 이들이 살아가는 골목에서 다음 골목까지 넘어갈 수 있는 힘은 무엇일까. 톨스토이의 말처럼 사람은 사랑으로 산다고 말하기에는 현실이 너무 냉혹하지 않을까. 그 차가운 현실 속에서 한 순간 느끼는 따스한 눈. 그것들이 세상을 살아가는 힘이 아닐까.