책을 읽다 보면, 다 읽지 않은 책에 대해 기쁨에 들떠 말했다가 누군가 그 책을 먼저 읽어 전해 듣는 서글픔을 겪기도 한다. 서로 다 읽고 의견 교환을 하게 될 때의 기쁨과는 아주 먼 기분이다. 책 읽는 이들은 이런 희비를 잘 안다. 매번 다 읽고 말해야지 하면서도 책에 대한 내 감격은 내 후회를 아랑곳하지 않고 앞서 간다. 그래서 다들 방도를 짠다. 내 경우, 남들이 안 읽는 책을 읽거나 남들 물리고 난 뒤 파장 분위기 책 밥상에 앉고는 한다. 엉뚱이나 뒷북쟁이가 되는 거지...

책은 사람과 떨어져 있지 않으면 제대로 읽을 수 없다. 기이한 운명 아닌가. 사람과 잘 살자고 삶의 지혜를 얻으려 읽는 일이 삶과 동떨어지게도 만든다는 것이.

새해 들어 질 들뢰즈《의미의 논리》와 씨름하며 홀로 야간 등반하는 기분이었다. 섬세한 각주로 도움을 주려는 이정우 교수의 노고는 분명 느껴졌지만 번역이 많이 아쉬웠다. 개정판이 꼭 필요하다. 어느 계열인지 일일이 찾기도 머리 아픈데, 형이상학 논의가 개념 나열로 점철되어 있어 어느 부분은 단어만 따라가는 기분이었다. 중반부터 반복되는 개념들(지시-기호-현시 작용, 표면적 사건 등등)에 익숙해지고, 후반엔 정신분석, 생물학, 사회학 관련해 읽어나가게 돼 숨통이 조금 튄다. 왜 이다음 책이 《안티 오이디푸스》가 되었는지 이해하게 됐다. 가타리를 안 만났다면 어떻게 진행되었을지 그 점도 흥미롭다. 여하간 다음으로 넘어갈 수 있게 돼 뜻깊은 독서였다. 뜻하는 바 있다면 건질 수 있는 게 많은 책이다. 프로이트를 비롯해 멜라니 클라인에게서 간과한 점, 시몽동 등등 새롭게 살펴볼 독서 지표들이 많이 생겼다.

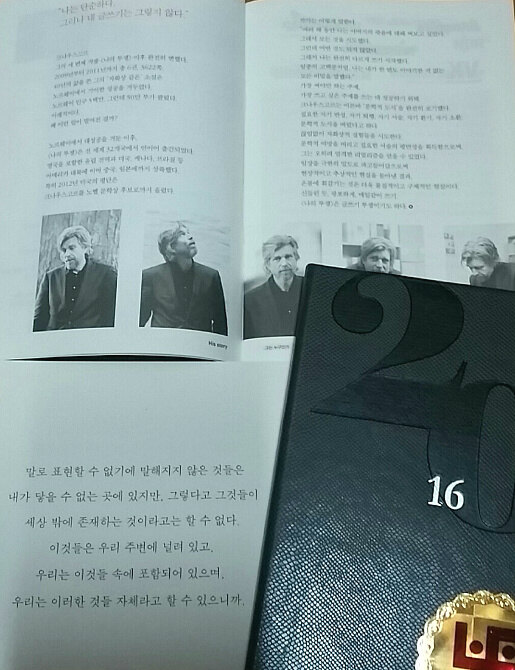

칼 오베 크나우스고르 《나의 투쟁 1》은 두께에 기가 질려 당장 구매할 의향이 없었는데, 샘플북을 보고 덥썩 사게 됐다. 이 문장 때문에.

칼 오베 크나우스고르 《나의 투쟁 1》은 두께에 기가 질려 당장 구매할 의향이 없었는데, 샘플북을 보고 덥썩 사게 됐다. 이 문장 때문에.

| | |

| ˝일종의 신사협정처럼, 정해진 법칙에 따라 삶을 내주기라도 하듯, 죽음은 생명이 완전히 꺼져버릴 때까지 참을성 있게 기다리다 몸속으로 서서히 들어온다. ˝ | |

| | | |

죽음에 대한 자료 조사로 채워진 인문학 책들의 표현들과 질적으로 다른 무게감이다. ˝아버지의 죽음˝이라는 같은 소재로 쓴 데이비드 실즈 《우리는 언젠가 죽는다》보다 한 수 위라고 생각한다. 칼 오베 크나우스고르의 문체는 죽음을 그리기에 정말 어울리는(?) 육중한 문체다. 어떻게 이런 무게감을 가지게 되었을까 그의 인생이 궁금해졌다. 그 투쟁을 기록했다니 책을 읽어가면 자연스레 알게 될 일.

쉽지 않은 문체지만 권한다. 다 읽지 않고 나는 또 이렇게 책 전도를 하네ㅜ.ㅜ 병이다. 병.

책 무게감에 어울리지 않게 이 책 구매로 드디어 도라에몽 컵이 생겼다! 사고 나니까 이 책 끼워 사면 북 커버도 주는 행사가!!! 알라딘, 정말 너무 합니다ㅠ.ㅠ

700 페이지 되는 분량에 비해 책값이 싸니까 여러분의 장바구니에 유용한 책인 걸 알리며, 저는 또 장렬히 전사... 했다가 책과 함께 돌아올게요. 흑/

같이 온 필사 노트는 유언이라도 적어야 할 듯한 분위기...

요 며칠 많은 죽음이 스쳐 지나가 나는 애써 밝은 척, 담담한 척하고 있는 건지도 모르겠다.

이래도 되는 건가, 이렇게 흘러가도 되는 건가, 수많은 죽음 앞에 나는 이미 그러했고.

우리의 '척'은 너무도 많은 걸 내포하고 있다. 말을 하면서 하지 않으면서...

♪

♪♪