중견 소설가인 은희경 씨는 그의 데뷔작인 <빈처> 이야기가 나오면 가만히 가슴을 쓸어내린다고 한다. <빈처>는 바뀐 제목이며 원제는 <똥>이었다. 작품 제목에 <똥>이 들어가지 않을 이유가 없었지만, 문제는 그것이 '데뷔작'일 수도 있다는 데 있다. 그의 현명한 친구는 이렇게 충고를 한다.

'만약 당선이 안 된다면 모르겠는데 당선이 된다면 평생 이미지가 남는다. '똥으로 데뷔한 작가'가 되는 거야!'

이 말을 듣고 은희경 작가는 작품의 제목을 당장 <빈처>로 바꿨다고 한다. 그래서 은희경 작가의 데뷔작은 <빈처>로 결정되었다. (<오마이뉴스>2007년 8월 16일자 보도, "은희경의 이야기를 듣다")

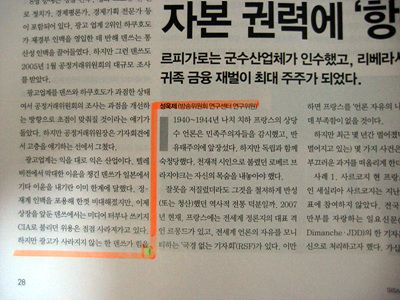

<시사IN> 창간호가 나오던 날, 따끈따끈한 새 매체를 안고 감동할 새도 없이 일이 터졌다. 28쪽 기사꼭지와 꼭지 사이에 마감이 없이 이어진 것이다. (아래 그림)

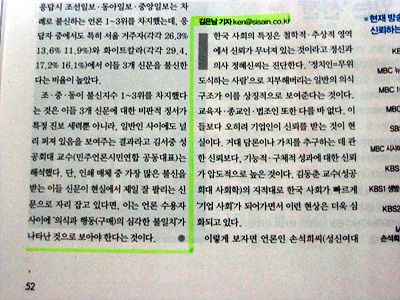

<기사꼭지와 기사꼭지 사이에 마감표시를 통해 기사가 전환되었다는 것을 정상적으로 표시한 52쪽과는 달리 28쪽은 마감표시 없이 다음 기사가 이어진다. 앞 꼭지의 마지막 부분이 날라간 것이다.>

문제는 여기서부터다. <시사IN>은 독자에게 매우 쓰라린 문제점 두 가지를 노출시켰다. 관계자들이 회의에 들어갔다. 당시는 이미 일부가 인쇄된 상황이어서 적지 않은 추가 비용이 필요했다. 구체적인 협의내용은 드러나지 않았지만, 결국 <시사IN>은 잔여분의 인쇄를 강행하기로 결정한다. 이 대목에서 첫 번째 문제와 두 번째 문제가 고스란히 드러난다. 첫째, 인쇄를 강행한 것은 '비용문제'가 원인으로 작용한 듯 보인다. 특히 독자들의 피 같은 쌈짓돈으로 이루어진 밑천에 대해서 책임자들은 거액의 손실을 감수하기에는 부담이 적지 않았을 것이다. 하지만 '창간호'라는 상징적인 의미에 대해서 사려하지 못했다는 비판은 피하기 어려울 듯하다. 창간호 옆에는 '제작사고'라는 해프닝이 항상 따라다닐 것이다. 게다가 <시사IN>은 기존의 언론체제에에 저항하며 만들어진 매체이기 때문에 '적'들이 적지 않다. 이 사건은 그들에게는 '호재'로 작용할 수 있다. 이를 통해 '매체의 품위 운운'을 하려 든다면 결국 '호미로 막을 것을 가래로' 막게 되는 사태가 발생할 수 있다.

이보다 더 본질적인 문제는 <시사IN>의 현실인식이다. 편집 책임자들이 독자의 종잣돈을 의식해서 정당한 조처를 취하지 못한 것은 그들이 14개월 넘게 싸워왔던 '편집권'을 스스로 훼손하는 일이다. 그렇다면 자본의 횡포에 굴복해 기사를 수정하거나 삭제하는 것과 무엇이 다르겠는가.

이 사건은 <시사IN>과 독자의 관계 재정립이라는 과제를 남겼다. <참언론독자단>은 이미 10월 16일을 '관계청산'의 시점으로 선언하고 마지막 캠페인을 진행하고 있다. 그같은 결정은 비단 <시사IN>을 언론시장으로 떠나보내기 위해서만은 아니었다. 고착화된 관계 속에서 새롭게 만들어질 수 있는 문제점과 '우연성'에 대한 우려 때문이었다. 결국 우려했던 일이 생각보다 일찍 터졌다. 지금 입장에서 보았을 때 <시사IN>은 아직도 '독자' 혹은 '독자단'의 굴레에서 벗어나지 못하고 있는 듯하다. <시사IN> 기자들의 투쟁에서부터 새 매체 창간에 이르기까지의 과정을 함께 했던 독자로서 엄중히 요청한다. <시사IN>은 독자들을 잊으라. 독자들의 돈을 잊으라. 독자와의 새로운 관계를 완성하라. 이것이 <시사IN>에게 주어진 과제이며, <시사IN>은 아직 이 과제를 풀어내지 못한 듯하다. 독자의 친구 <시사IN>을 만나게 되는 시점까지 '창간의 기쁨'을 유보하고자 한다.