알라딘 문이 닫혀 있는 동안 생각보다 더 알라딘이 각별한 의미가 있었구나, 싶었다. 다른 곳에 가도 영 흥이 안나고 적응도 안되고 그랬다. 인터넷 서점이 전산상 문제로 문을 닫는 동안 입을 적잖은 경제적 손실과 이미지 실추도 안타까웠다. 혹여 서재 글이 다 날라가는 것 아닌가, 싶은 우려도 들고. 백업이 뭔지도 제대로 모르던 시절 몇 달에 걸쳐 작업해 놓았던 레포트를 품고 컴퓨터 전원이 나가서 아예 안들어왔던 경험이 있다. 수리기사분은 자신없다고 손사래를 쳤고 나는 그 분이 구원투수인 마냥 매달렸다. 기적적으로 레포트가 복원되었을 때의 그 안도감과 그 분에 대해 느꼈던 경외감이란^^;; 알라딘 같은 업체는 심정이 어땠을까 싶다.

중고서점에서 산 <부의 제국 록펠러>를 읽고 있다. 책값과 분량의 압박을 상쇄키셔주고도 백만번의 키스를 날려주고 싶을 만큼(누구한테?, 판매자한테--;; 죄송합니다.) 재미있고 감동적이고 남은 분량이 아까워서 들춰보고 아쉬워하고, 또 아쉬워하고 있다. 지루하고 난해할 것으로 각오했는데 전혀 아니다. 저자 론 처노는 한 인간의 일대기를 정밀한 대물렌즈로 들여다 보는 작업과 높은 곳에서 전체를 조망하는 일은 절묘하게 조화시켰다. 마치 예술 같다. 록펠러의 악업과 모순을 낱낱이 고해 바치면서도 그에 대한 애정을 잃지 않고 있다. 금융전문저술가로서의 저력은 쉽고 알아듣기 쉬운 설명으로 빛난다. 용어 하나하나를 친절히 풀어주고 그에 연결된 배경그림을 그려주는 배려까지 덧붙인다.

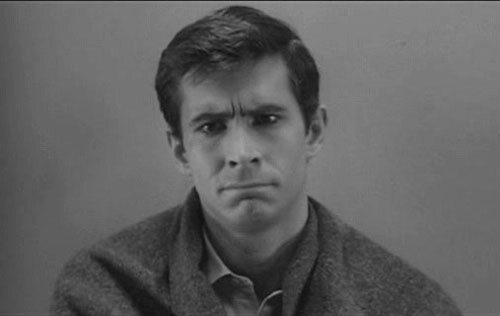

어젯밤 열두시 무파마 라면을 끓여 먹으며 EBS명화 사이코를 봤다. 라면을 먹으며 이 라면을 먹는 것은 당신 때문이다,라고 강조를 열심히 하며 죄책감을 희석시켰다. 영화사에 스릴러 장르를 확립한 기념비적 작품이라는 설명은 다 보고 나서 안 사실이다. 60년대 흑백영화가 어찌나 긴장감 작렬에 시나리오 탄탄인지 실눈뜨고 봤다.(무서워서) 다중인격 사이코의 연쇄살인을 다룬 작품인데 후에 나온 대부분의 스릴러 영화가 이 영화를 그대로 복제, 모방하거나 아이디어를 얻은 것 같다. 특히나 살인마 노먼 베이츠로 분한 앤소니 퍼킨스의 열연이 대단했다. 초조해하면서도 능글거리는 표정을 만면에 띠우는 모습은 섬뜩했다. 정작 주인공 여자가 샤워실에서 난도당하는 장면은 보지도 못하고(이 장면이 하이라이트란다,피는 초콜렛 시럽을 활용했다고 한다.) 언니가 그녀를 찾아 나서는 장면부터 봤는데도 이렇게 사로잡혔는데 나머지 놓친 부분을 챙겨 볼 일이 기대된다.

앤소니 퍼킨스가 <양들의 침묵>의 앤소니 홉킨스 인줄 알았는데 아닌 모양이다.

발로 연기하는 이들이 이 분한테 수업을 좀 받아줬으면 싶은 소망이다. 너나 잘하라면 할 말은 없지만서도--;;