-

-

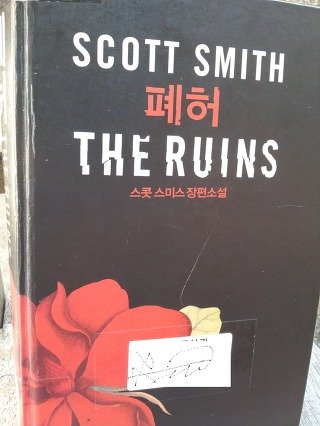

폐허

스콧 스미스 지음, 남문희 옮김 / 비채 / 2008년 4월

평점 :

품절

스콧 스미스의 전작인 '심플플랜'을 보고 이 책에 대한 기대가 컸다. 재미있는 소설을 쓴 작가의 작품이니 재미는 보장되어 있을 것이라는 생각에 말이다. 작가가 쓴 모든 작품이 전부 재미있을 것이란 것은 말이 안 될수있지만 이미 친숙한 작가의 작품세계로 어느정도는 먹고 들어 갈 수 있다고 본다.

소설을 읽으면 초반 50페이지 정도까지 글이 잘 안 들어올 때가 있다. 무슨 내용인지 파악하고 전체적인 흐름에 조금씩 젖어들어 서서히 내용이 이해되면서 소설에 재미를 더해가는 것인데 50페이지가 될 때까지 안 될때가 있어도 100페이지 정도되면 그제서야 책이 어떤 내용으로 전개될 것인지가 눈에 들어오기도 한다.

책의 주제가 무겁거나 어려워 이해가 잘 안 된다고 해도 100페이지를 넘어 갈 때까지 머리에 안 들어오는 경우는 극히 드물다. 그런데, '폐허'같은 경우에는 100페이지가 넘어 갈 때까지 책이 어떤 내용인지 전혀 감이 잡히지 않았다. 우선적으로 어떤 이야기를 하려고 하는지에 대해 느낌이 있어야 책이 재미있는데 그런 것을 캐치하지 못하니 읽으면서도 재미가 없었다.

거창한 철학책을 읽는 것도 아닌데 페이지가 잘 안 넘어간 이유는 도대체 무슨 내용으로 전개되는지 읽으면서도 머리속에 전혀 들어오지 않으니 계속 제자리에서 맴돌고 있다는 느낌이 들었다. 읽어도 읽어도 줄거리가 전진하지 않고 그저 글만 읽고 있다는 느낌이 들었다. 100페이지가 넘어가도 제자리라 고민이 될 정도였다.

100페이지를 넘어 150페이지 정도 되다보니 겨우 겨우 '폐허'라는 소설이 어떤 내용인지 들어오기 시작했다. 우연히 여행을 하던 젊은이들이 숲에 들어가게 되었는데 그곳에는 마야인들이 숲에 들어간 사람들을 나오지 못하게 만들었다. 더 큰 문제는 숲에는 덩굴이 있어 덩굴이 사람을 공격한다는 내용이다.

덩굴이 사람을 공격한다는 자체에는 별 것이 없지만 이 덩굴이 다른 덩굴과 다른 점은 신기하게도 사람의 목소리를 흉내내고 냄새도 나게 만들어 인간들을 현혹시킨다는 것이다. 덩굴이 몸에 붙어 떼내면 떼낼 때 강한 자극으로 살갗이 상처가 생겨 화상이 생긴것과 같은 작용을 일으키고 사람들을 직접 끌어가기도 하고 기도를 막기도 하고 인체 내부로 침투해 들어가기도 한다.

마야인들은 숲에 들어간 사람들의 인체에 침범한 덩굴이 외부로 나오지 못하게 하기 위해 불침번을 서면서 들어간 인간들이 외부로 나오지 못하게 살인까지 하고 있던 것이였다. 워낙 깊은 곳이라 핸드폰도 터지지 않고 탈출은 요원한 일이고 자신들이 사라진 것을 알고 있는 누군가 찾아오기를 기다리는 것 밖에는 없지만 그때까지 살아 남을 수 있느냐가 관건이다.

'폐허'는 이러한 숲에 갖힌 사람들의 이야기다. 순응하는 사람, 막서려는 사람, 우와 좌왕하는 사람, 다쳐 꼼짝도 못하는 사람등등 다양한 사람들이 나와 이들이 벌이는 내용으로 이뤄진 소설인데 사실 나로써는 재미가 없었다. 용케 끝까지 다 읽었지만 중간에 그만 읽을까를 생각하기도 했었다. 재미있게 읽은 사람도 있겠지만 나로써는 전혀 재미를 느끼지 못했다.

중간에 덩굴이 사람을 유혹하고 현혹시키고 똑같은 사람 소리와 핸드폰 소리도 내고 심지어 냄새까지 낸다는 사실에 잠시 흥미를 갖고 읽기는 했지만 그것도 잠시후 더이상의 재미가 없었다. 결국에는 모든 사람들이 죽고 만다. 단 한 명의 생존자도 없이 모두 덩굴에 잡아 먹히는 것으로 소설은 끝이 난다.

치밀한 사람의 심리와 공포에 대한 묘사를 하는 소설인지는 모르겠지만 나는 영 별로였다.

스콧 스미스의 다른 소설(클릭)