-

-

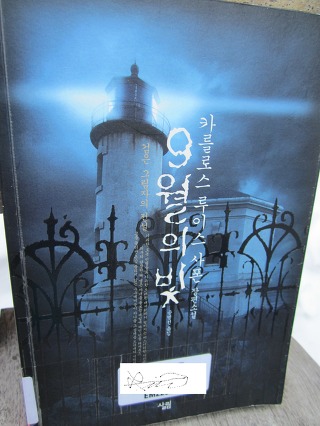

9월의 빛 - 검은 그림자의 전설 ㅣ 안개 3부작 1

카를로스 루이스 사폰 지음, 송병선 옮김 / 살림 / 2010년 1월

평점 :

더운 여름에 시원한 그늘은 우리에게 큰 도움이 된다. 심지어 다른 사람의 아주 작은 그림자에도 숨어들어 더위를 피하려 할 정도이다. 아주 추운 겨울에는 반대로 무조건 그늘과 그림자를 피해 밝은 해가 있는 것으로 대피(??)하기 마련이다. 그림자는 우리에게 다양한 모습으로 다가올 지 모르지만 그림자 자체는 똑같을 뿐이다. 빛이 물체를 통과하지 못해 생긴 현상이라는 것이다.

한편으로는 신기하다는 생각도 든다. 빛이라는 것이 통과하지 못한다는 이유로 그림자가 생기는 이유에 대해서 말이다. 어떠한 빛도 모든 것을 밝혀 줄 수는 없다. 빛이 있는 곳에는 반드시 그림자가 있게 마련이다. 아침, 저녁에는 더 많이 생기고 한 낮에는 덜 생기는 차이가 있을 뿐 빛이 있는 것에는 빛이 통과하지 못해 생긴 그림자가 있다.

이러한 현상때문에 많은 문학작품에서는 그림자를 무척이나 사랑한다. 빛이 있으면 어두움이 있다는 표현처럼 빛과 그림자야 말로 창작에서 가장 많은 영감을 주는 현상이자 사실이다. 또한, 그림자는 또 다른 나를 표현하기도 한다. 내가 가는 그 어느 곳에도 반드시 따라오는 것이 바로 그림자이다. 나라는 인물에 모든것을 탈의하고 아무것도 걸치지 않아도 유일하게 끝까지 나를 쫓아오는 게 바로 그림자이다. 내가 죽어도 그림자는 나를 떠나지 않는다.

문학작품에서는 그림자를 나를 떠나기도 하고 나를 잡아 먹기도 하고 다른 사람의 그림자를 잡아먹어 힘을 키우기도 한다. '9월의 빛'은 실제로 빛이 아니라 그림자가 주인공이다. 그림자가 주인공이라는 말은 희극이 아닌 다음에 비극을 이야기하는 것이고 그림자가 음산한 분위기를 풍기는 뜻과 동일하다고 할 수 있다.

사폰의 소설을 지금까지 총 3권을 읽었는데 전부 10대가 주인공이다. 또한, 판타지적인 요소가 섞여 있다. 이러한 점이 유럽 인들의 마음을 사로잡은 것이 아닐까싶다. 유럽은 신이 인간이고 신이 인간세계에 내려와 다양한 행적을 펼쳐 신과 인간을 동일시한다고 할 수 있는데 사폰의 책은 전부 그리스 로마 신화처럼 어딘지 모르게 비슷한 느낌을 물씬 풍긴다.

아이들이 좋아하는 것 중에 대표적인 것이 장난감이다. 이러한 동심을 건드리지 않는 것이 어른들이지만 이 역시 작가의 상상력에서는 엄청난 소재를 제공한다. 장난감을 좋아하는 대부분의 사람들이 아이들이고 이들은 악마가 영생을 위해 가장 좋아하는 대상이라는 것이 지금까지 작품들에서 나오는 이야기다.

'9월의 빛'은 그림자와 장남감이 결부되고 비밀에 쌓여 있는 한 인물의 장소에 새롭게 등장한 가족들이 벌이는 이야기다. 거의 대부분 작품들이 그렇듯이 평온한 마을에 다른 가족들이나 사람이 들어와 새로운 사건이 생기고 사실은 평안한 것이 아니라 그 뒤에는 - 결국 빛의 반대편인 그림자에는 - 온갖 생각할 수 없는 어두움이 있다는 내용이다. 여기서 추가로 사랑이야기가 곁들이면 거의 완벽한 작품이 탄생한다.

그렇다고 9월의 빛이 완벽한 작품이라는 이야기가 아니라 대략적으로 그런 구성으로 이야기가 진행되면 읽는 사람들이 흥미를 갖고 읽을 수 있다는 뜻이 된다. 추리 소설로 가느냐, 판타지 요소가 들어 가느냐의 차이가 있다고 할 수 있는데 '9월의 빛'은 제대로 판타지적인 요소가 이야기의 중심을 이끈다.

계속 사폰의 소설을 읽고 있는데 나와는 그다지 맞지 않는 것 같다. 판타지 요소가 있는 것에는 거부감이 드는 것은 아닌데 내용이 그렇게까지 흥미진지하지는 못하다. 읽다보니 끝까지 우리나라에 나온 모든 책을 읽으려고 하는데 향후에 계속 읽을 것인지에 대한 판단은 나중에 봐야 하겠다.

사폰의 작품들