-

-

여행자의 독서 - 책을 읽기 위해 떠나는 여행도 있다 ㅣ 여행자의 독서 1

이희인 지음 / 북노마드 / 2010년 11월

평점 :

구판절판

딸과 대화하다 어쩌다 문화혁명에 대한 이야기가 나왔다. 중국에서 일어난 혁명을 말하는 것이냐고 했더니 딸이 대뜸 묻는다. 그거 진짜 있는 거였어? 자기는 그냥 보통명사로 사용되는 말인줄 알았다는 것이다. 그래서 설명해줬다. 마오쩌뚱이 지청들을 농촌에 내려보내 어쩌구 저쩌구. 헌데 나는 이걸 어떻게 안 걸까? 그런 사건이 있었다는 것쯤은 알고 있겠지만 지청들이 농촌에 내려가서 생활하던 모습들이 머릿속에 주르륵 흘러가는 이 영상은 뭐지? 맞다. <사춘기>라는 청소년책과 그 후로 그 시대를 배경으로 했던 책을 몇 권 더 읽었던 게 기억났구나. 그걸 단순히 소설로 여기며 아주 단순하게 읽었는데 이처럼 의외의 순간에 도움이 될 줄이야.

대학 다니면서 사회과학책에 흥미를 느낀 후 소설을 거의 읽지 않았다. 그건 단순히 지어낸 이야기일 뿐이라는, 현재를 살아가는데 별반 도움이 되지 않을 것이라는 생각에 멀리했다. 아이를 키우면서부터는 어린이책을 읽느라 소설을 더욱 멀리했다. 그러면서도 전혀 아쉽지 않았다. 그런데 지금 이 책을 읽고 나서 내가 얼마나 오만한 생각을 했으며 얼마나 무식했는지 깨달았다. 나는 한 가지만을 보고 내 멋대로 판단을 하고 있었던 것이다. 아무리 허구라고 해도 그 시대를 반영하지 않을 수 없다는 사실을 뻔히 알면서도 '그래도'라는 생각을 하고 있었나 보다. 지금 우리가 일제강점기에 쓰인 소설을 읽으며 당시 사람들의 모습을 생각하고 한국전쟁 직후 어려웠던 시절과 모순이 가득했던 시절을 그리는 소설을 읽으며 당시를 이해하는데 그걸 간과했다. 아마 피상적인 현상만 따라가며 상업적인 목적에만 신경쓰는 극히 일부 소설을 보고 전체가 그런 양 확대해석했는지도 모르겠다.

어떤 책을 읽는다는 것은 단순히 글자만 읽는 것이 아니라 배경이 된 나라의 문화를 읽고 생활모습을 읽는 것이라는 사실을 작가의 이야기를 통해 더 확실해졌다. 어느 나라를 가든 그 나라에 대한, 혹은 그 나라를 배경으로 하는 책을 챙겨가서 그곳에서 읽는다면 여기서 읽는 것과 느낌이 확연히 다를 것이다. 이곳에서는 지명도 익숙하지 않고 그림도 그려지지 않지만 직접 가서 본다면 굳이 머리로 그리려 애쓰지 않아도 될 것 아닌가. 체 게바라가 모터사이클을 타고 갔던 길을 따라가며 그의 글을 읽는다면 그가 왜 혁명가가 될 수밖에 없었는지 절로 이해가 될 터이다. 사막이라곤 구경도 못한 이곳에서 <연금술사>를 읽는 기분과 모로코를 여행하고 돌아와 다시 한번 읽는 <연금술사>는 분명 다르겠지.

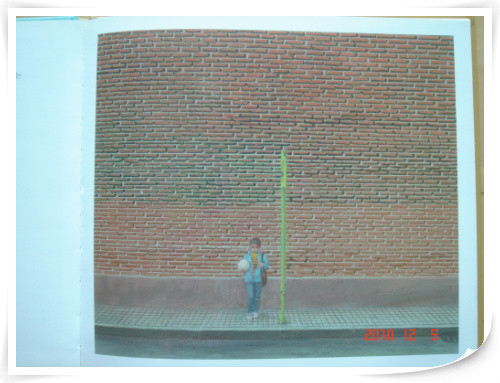

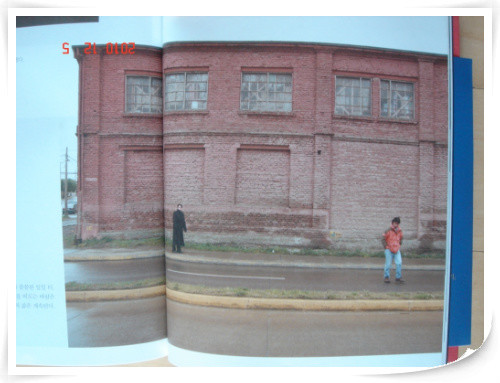

원래 소설을 많이 읽지 않았기에 여기 나오는 수많은 책 중에서 내가 읽은 책은 그리 많지 않았다. 때로는 꼭 읽어보고 싶었던 책도 있고 전혀 생소한 책도 있었지만 그런 것은 중요하지 않다. 그와는 별개로 작가의 여행 이야기를 읽는 것만으도로 충분히 의미있으니까. 그러나 의외의 사실을 발견하는 기쁨도 맛보았다. 마지막 챕터인 남미 부분을 열심히 읽다가 만난 칠레의 사진을 보자 <글짓기 시간>이라는 그림책이 떠올랐다. 칠레 군부 독재 상황을 이야기하는 책으로 아래 장면을 보면 답답한 현실이 그대로 느껴졌었다.

그런데 칠레의 최남단 도시인 푼타아레나스를 찍은 이 한 장의 사진과 묘하게 오버랩되었다. 그림 작가는 칠레인이 아니지만 혹시 이 장면을 생각하고 그림을 그린 것이 아닐까 싶을 정도로 비슷했다. 그러고 보니 <글짓기 시간>의 작가인 안토니오 스카르메타는 <네루다의 우편배달부>의 작가다. 아, 이렇게 또 하나가 연결되는구나. 그러니 이제부터라도 소설에 대한 편견과 선입견을 보리고 열심히 읽어야겠다.

그나저나 나도 이런 여행 한번 해봤으면 좋겠다. 이런저런 조건을 따지다 결국 다음, 다음으로 미루기만 하니 과연 죽기 전에 이런 여행을 해볼 수 있으려나.