-

-

행복을 찾아서 ㅣ 봄봄 아름다운 그림책 19

쥘리에트 소망드 지음, 이주희 옮김, 에릭 퓌바레 그림 / 봄봄출판사 / 2010년 6월

평점 :

우리의 궁극적인 삶의 목표는 행복하기 위해서가 아닐까 싶다. 다만 행복의 기준과 조건이 다르기 때문에 다른 형태로 표현되는 것 뿐이다. 그래서 행복을 찾아가는 이야기가 많다. 그리고 결론은 대부분 행복은 멀리 있는 것이 아니라 내 주변에 있음을 깨닫는 것으로 끝난다. 그런 의미에서 보자면 이 책도 새로울 게 없다. 그러나 첫 장을 읽는 순간 뭔가 끌리는 게 있었다. 안 그래도 아이 스스로 자신의 길을 헤쳐나갈 수 있도록 키워야 한다는 생각에 골몰하고 있던 차에 만난 문장이라 끌렸나 보다.

조심의 나라에 사는 사람들은 불행한 사람이 아무도 없단다. 나라 이름에서 보듯이 모두 조심하기 때문이다. 망칠까 봐 과자를 만들지 않고 망가질까 봐 장난감을 가지고 놀지도 않으며 길을 잃을까 봐 여행을 떠나지도 않는단다. 심지어는 옛날이야기도 안 된단다. 무서운 꿈을 꿀 수 있기 때문이란다. 그야말로 온실 속 화초처럼 고이고이 생활하고 있는 셈이다. 그러나 그게 과연 진짜 불행하지 않은 걸까. 아니 행복한 걸까. 행복한 게 아니라 의욕이 없어 보인다. 역시 나와 같은 생각을 하는 아이가 있다. '마누'라는 아이다(작은따옴표를 안 하니 이상하게 읽힌다).

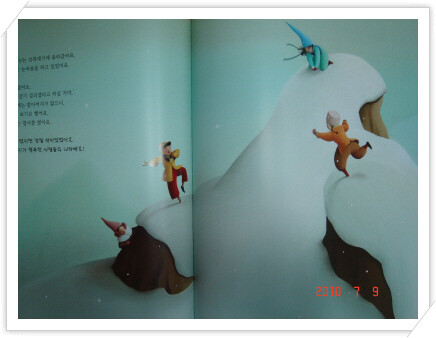

행복해지든 불행해지든 언젠가는 하고 싶은 일을 하고 말 거라고 생각한 마누에게 금조가 나타나 따라오라고 한다. 새 이름이 낙원이다. 행복의 나라로 간다는 낙원의 말을 듣고 무작정 따라나서 고생고생하다 도착한 곳이 맛의 나라다. 그러나 마누는 그곳이 행복의 나라라고 생각한다. 여기서도 마누는 원래 습관대로 걱정을 하며 열매를 선뜻 못 따먹지만 나중에는 '경험'의 소중함을 깨닫는다. 지레 걱정해서 아예 시도를 하지 않는 것보다는 직접 경험해 보는 게 얼마나 중요한지 알 수 있는 대목이다.

그리고 마누는 할아버지에게 편지를 쓴다. 맛있는 것도 있고 맛없는 것도 있다는 의미심장한 말을 하며. 만약 조심의 나라였다면 맛없는 것은 애초부터 걸러내고 맛있는 것만 줬기 때문에 그것이 얼마나 맛있는지 몰랐을 것이다. 아무리 행복한 순간도 시간이 지나면 조금씩 평범하게 느껴지는 법이다. 행복은 절대적인 경우보다 상대적인 경우가 훨씬 많다. 마누는 이제야 그걸 느꼈다. 그것도 직접 몸으로 부딪치며 배웠으니 귀중한 경험을 한 셈이다.

마누가 행복의 나라라고 생각한 곳에서 진짜 행복을 느끼지만 낙원은 계속 다른 곳으로 떠난다. 마누는 가는 곳마다 할아버지에게 편지를 보내는데 그걸 받아본 할아버지도 조금씩 마음이 흔들린다. 그러나 할아버지는 용기가 없어 선뜻 나서지 못한다. 마누는 가는 곳마다 행복해하며 틀림없이 행복의 나라라고 생각하지만 낙원은 어김없이 다시 어딘가로 떠난다. 그러다 도착한 곳은 결국-당연하게-마누의 집이다.

그러나 이젠 예전의 할아버지가 아니다. 전 같으면 모든 것에 조심했을 테지만 이제 마누와 작은 행복을 찾아 떠날 용기가 생겼다. 행복은 가만히 앉아서 찾아오기를 기다리는 것이 아니라 찾아가야 하는 것이다. 처음에는 행복은 내 주변에 있다는 평범한 진리보다 껍질을 깨는 용기에 대해 더 비중있는 이야기를 하리라 기대했다. 사실 할아버지가 그 부분을 칭찬해 주길 기대했는데 그냥 넘어가고 마누의 입을 빌어 가장 큰 행복은 여기 있다고 결론을 내려서 약간 아쉬웠다. 아마 기대가 너무 컸나 보다. 그래도 새로울 것이 없어보이는 소재인데도 생각할 거리가 많은 책이다.