큰 아이는 얼른 어른이 되고 싶단다. 제딴에는 어른이 되면 무엇이든 하고 싶은 대로 할 수 있다고 생각하기 때문이다. 나이만 먹는다고 어른이 되는 것이 아니라고 하자 둘째가 그럼 언제부터 어른이냐고 묻는다. 그래서 대답했다. 결혼을 하고 아이를 나으면서부터라고.

적어도 내 경우는 그렇다. 모든 것을 내 위주로 생각했고 결혼하고 나서도 무조건 상대가 나를 이해해주길 기대했었다. 그러다가 아이를 낳고 키우면서 '철'이 들었다. 단순히 생각의 기준점이 나에서 아이로 바뀌었음을 의미하는 것이 아니다. 내가 보기엔 '아이'가 아니라 '다른 사람'이라고 생각된다. 드디어 남을 생각하고 남의 입장을 알아보기 시작한 것이다. 단순히 아이를 남으로 치환한 것이 아니라 내 아이를 통해 남의 아이를 보았고 그로 인해 그들의 부모를 봄으로써 비로소 다른 사람을 알게 된 것이다. 그러면서 느낀다. 예전의 내가 얼마나 이기적인 사람이었는지를.

그림책은 흔히 아이들이 보는 것이라고 말한다. 그나마 요즘에는 어른들도 꽤 많이 본다고는 하지만 그것은 단지 아이에게 보여주다가 우연히 감동을 받는 정도일 뿐 순수하게 어른이 보기 위해 그림책을 찾지는 않는다. 게다가 그 어른도 아이를 키우는 양육자 즉 대개 엄마들이다. 그렇다면 남자들에게 이런 책을 권하면 어떨까.

1. 은행나무처럼(김소연 글/ 김선남 그림)

가을에 길을 걷다 보면 바닥에 노란 은행이 뒹군다. 가로수로 은행나무를 심은 곳이 많기 때문이다. 아마도 노랗게 물든 은행잎이 예뻐서 가로수로 환영받는 듯하지만 잘못해서 은행을 밟으면 곤욕을 치룬다. 지독한 냄새 때문에. 은행이 안 열리는 나무라면 좋으련만 그렇다고 미리 알 수도 없으니 감수하는 수밖에 없다.

가을에 길을 걷다 보면 바닥에 노란 은행이 뒹군다. 가로수로 은행나무를 심은 곳이 많기 때문이다. 아마도 노랗게 물든 은행잎이 예뻐서 가로수로 환영받는 듯하지만 잘못해서 은행을 밟으면 곤욕을 치룬다. 지독한 냄새 때문에. 은행이 안 열리는 나무라면 좋으련만 그렇다고 미리 알 수도 없으니 감수하는 수밖에 없다.

이렇듯 은행나무는 암수 딴그루이며 바늘잎나무도 아니고 넓은잎나무도 아닌 어정쩡한 그룹에 속한다. 게다가 태고의 모습을 그대로 간직하고 있는 몇 안 되는 종이라고 하니 신비하다.

그건 그렇고 이 책에서는 암수 딴그루이기 때문에 은행나무를 소재로 삼았나 보다. 마치 그것이 여자와 남자를 상징하기 알맞으니까. 이 책은 아이들 보다 어른들이 훨씬 감동받는 책 중 하나다. 결혼을 하고 아이를 낳아 키우며 느끼는 인생이 고스란히 들어있는 책이기에 아이에게 읽어주다 말고 혼자서 책장 넘기는 것도 잊은 채 글을 곱씹고 그림을 찬찬히 뜯어본다.

책은 이렇게 시작을 한다. "언제나 마주 보며 서 있었단다." 사실 별다른 정보 없이 책을 집어 들었다면 그저 어떤 이야기가 시작되겠구나라고 느낀다. 은행나무가 서 있나 보다 하며.

앞에 있는 은행나무 뒤에 어슴푸레 다른 은행나무가 보인다.

이 부분을 읽는 사람들은 잠시 옛 기억을 되돌아본다. 맞아, 그때 그랬지라며. 그리고 언제 가슴 떨리는 사랑을 하긴 했는지 모를 만큼 메마른 생활을 했던 사람들에게 아련함을 느끼게 해준다.

함께 살면 여행을 많이 가자고 약속하고 선물도 많이 하자고 약속하고 그 약속을 꼭 지키자고 약속을 하기도 하지만 모두 알다시피 그건 지키기 힘든 약속을 뿐이다. 둘에게 아이가 생기면서 마주 보는 것도 잊고 둘은 하나를 보며 지낸다. 아주 오랜 세월동안. 그러다가 은행이 나무를 떠나고 잎들도 모두 떠날 때에야 비로소 둘이 마주 보고 있었다는 것을 깨닫듯 엄마와 아빠도 아이를 세상으로 내 놓은 후에야 그 자리에 그대로 서 있는 둘을 발견한다.

아이가 어렸을 때는 특히 모든 것이 아이 위주로 돌아간다. 먹는 것도 그렇고 여행도 아이가 좋아할 만한 곳으로 간다. 내 옷을 사러 백화점에 갔다가도 결국 아이 옷만 사온 게 한 두 번이 아니다. 그러나 아이가 커가면서 자신의 삶을 찾아가려 하면 한편으론 섭섭한 마음이 든다. 어렸을 때부터 언젠가는 내 품을 떠날 것을 각오하고 아이는 결코 소유물이 아니라는 것을 수없이 되새기지만 막상 눈앞에 닥치면 덤덤하게 받아들이지 못할 것 같다. 나도 부모에게서 그렇게 떠나왔다는 것을 그제야 깨닫는다. 그러기에 아이를 생각하고 나를 생각하는 동시에 부모님을 생각한다.

2. 두 사람

역시나 책을 보며 부부에 대해 생각했다. 저자는 가장 가까운 두 사람이란 엄마와 딸일 수도 있고 형제일 수도, 친한 친구일 수도 있다고 이야기하지만 가장 먼저 떠오르고 많이 공감했던 것은 역시나 부부를 대입했을 때였다. 아마도 부부란 숱한 시행착오를 겪고(지금도 겪고 있으며) 서로의 모난 부분을 다듬어가고 있다는 것을 알기 때문에 그랬을 것이다.

역시나 책을 보며 부부에 대해 생각했다. 저자는 가장 가까운 두 사람이란 엄마와 딸일 수도 있고 형제일 수도, 친한 친구일 수도 있다고 이야기하지만 가장 먼저 떠오르고 많이 공감했던 것은 역시나 부부를 대입했을 때였다. 아마도 부부란 숱한 시행착오를 겪고(지금도 겪고 있으며) 서로의 모난 부분을 다듬어가고 있다는 것을 알기 때문에 그랬을 것이다.

"두 사람이 함께 하는 것은 함께여서 더 쉽고 함께여서 더 어렵습니다."로 시작한다. 한 쪽은 여자 옷, 다른 한 쪽은 남자 옷이 반반씩 단추로 연결되어 있는 그림을 보며 많은 것을 생각한다. 그래, 둘은 비록 크기가 다르고 색도 다르지만 그렇게 서로 연결고리가 있는 것이군.

글을 읽다 보면 공감하는 부분이 많다. 세상 수많은 자물쇠 가운데 단 한 개의 열쇠로 열 수 있지만 가끔 열쇠가 없어지기도 한단다. 특히 열쇠가 없어지기도 한다는 부분에서는 더욱 공감이 간다. 만약 둘이 함께여서 좋은 경우만 이야기했다면 이처럼 공감하지는 못했을 것이다. 둘이 살다 보면 일부러 상대의 말을 들으려 하지 않는 경우도 있고 일부러 엇나가는 경우도 있지 않던가.

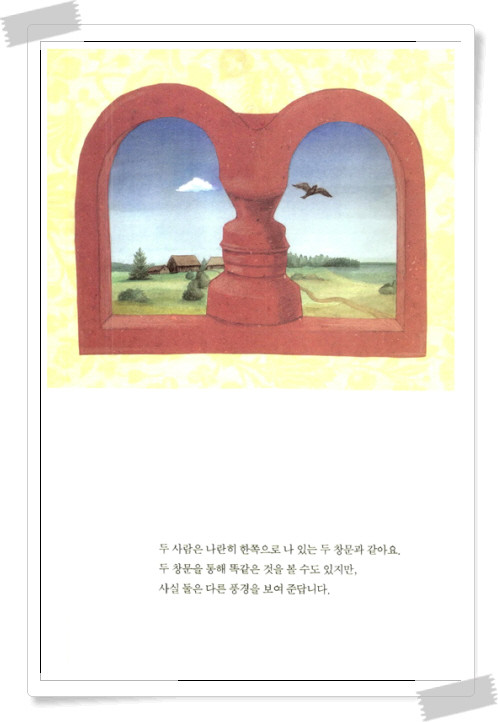

이 말은 또 얼마나 멋진지 모른다. 나란히 똑같은 창문을 보고 있어도 둘이 바라보는 모습은 결코 같지 않다는 사실. 너무나 당연한 사실이건만 우리는 종종 이것을 잊는다. 그래서 나와 같지 않은 것을 보았다고 서운해 하기도 하고 심지어는 비난하기까지 한다. 또 어떤 때는 아예 그런 사실을 인정하지 않는 경우도 있다. 하나하나의 말들이 어쩜 이리 가슴을 콕콕 찌르는지.

상대를 이해한다는 것처럼 중요하고 필요한 것이 또 있을까. 그런데도 과연 나는 그렇게 살고 있는지 자문해 본다. 이런 생각을 할 때마다 힘이 빠지고 못된 이기심을 탓하지만 한편으론 그렇게 불완전한 것이 바로 인간이라고 위안을 삼으며 조금씩 바꿔나가려 노력한다.

두 권의 책을 부부가 함께 읽어 보시길 권한다. 물론 대개의 남자들은 이런 그림책을 하찮게 생각할 수도 있을 것이다. 그렇다면 용기를 내서 읽어줄 수도 있을 것이다.(물론 나도 아직까지 그렇게는 못한다.) 그리고 나면 서로 말을 하지 않아도 공감하는 부분이 있지 않을까.