1.

어제 회의가 늦어져, 일터 회식이다. 주량을 정해놓고 마시고, 술도 깰 겸, 오는 길 버스를 타고온다. 길고 멀게, 하지만 밤시간이라 시간도 그리 늦지 않고 취기도 가라앉으니 괜찮다. 읽던 책들을 마저 볼 생각 을 두지만 와서보니 여진이 남은 듯, 머리가 편치 않아, 책 맘을 달래고 달림 생각을 알람에다 기억해두고 잠을 청한다.

을 두지만 와서보니 여진이 남은 듯, 머리가 편치 않아, 책 맘을 달래고 달림 생각을 알람에다 기억해두고 잠을 청한다.

막내녀석은, 내일 병원놀이를 한다고 들떠 아빠 와이셔츠부터 챙기다 잠든 모습이 귀엽다. 엉덩이를 톡톡거리다 같이 잠들다.... .. 환한 빛이 감도는 새벽녘, 알람보다 먼저일어나 게으름을 피우다 복장을 챙기로 주로로 나선다.

발 닿는 곳, 아직 깨지못한 몸을 생각해 천천히 땀기운을 비추어준다. 천천히. 꿈*이랜드 샛길로 가다 *천으로 되돌아올 맘을 두었는데, 숲내음에 이내 중독되어 우*이산길로 몸이 먼저 간다. 그렇게 땀을 비추고, 가뿐 호흡을 비추고 산 정상에서 몸을 풀어준다. 얕은 안개도 발 옆을 스치는 풀잎들도 정겹다.( 아침 몸은 더 늦게 깨이는 듯, 한번 온몸에 골고루 땀이 비치어야 그제서야 몸이 제 리듬을 탄다. 왜 이렇게 몸은 달리기치란 말인가?)

2.

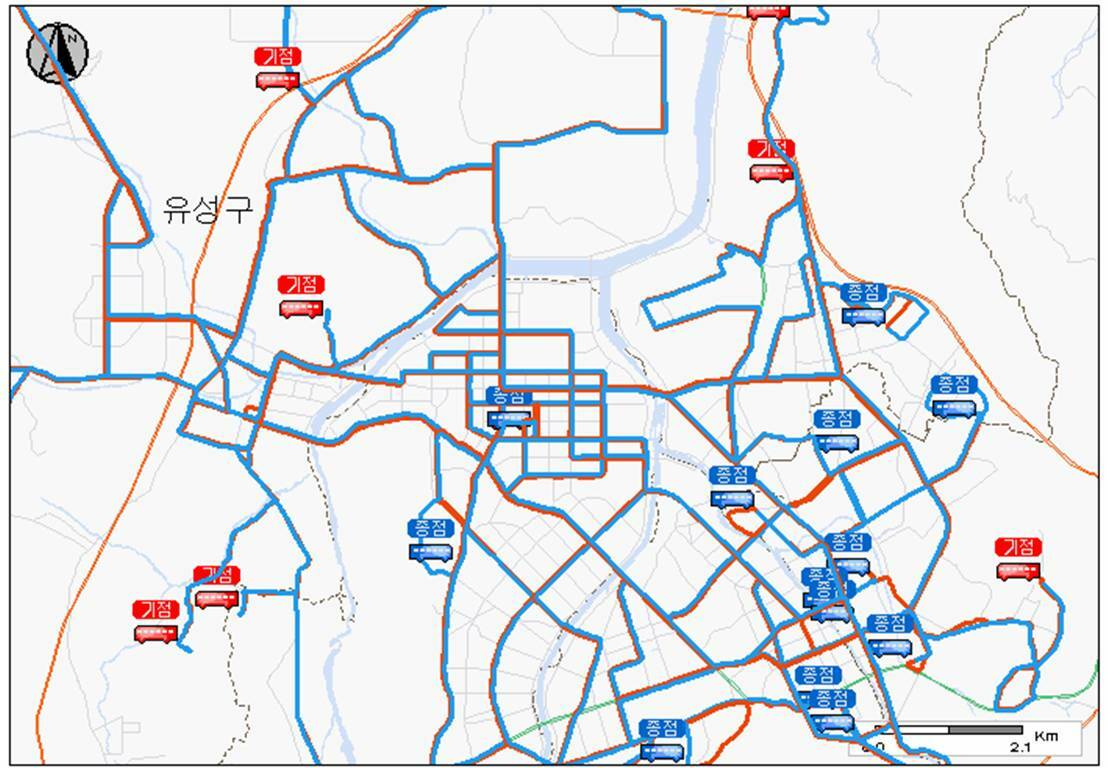

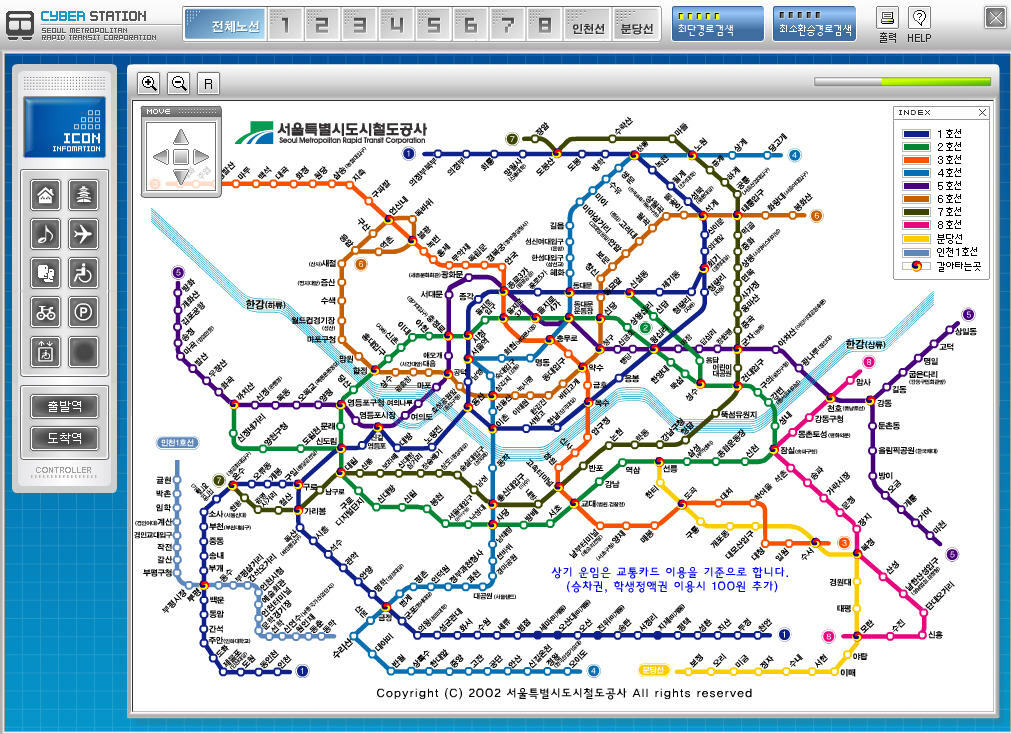

어제 택시를 마다?하고 버스로 돌아오는 길, 뱀이 꽈리를 틀 듯 꾸부정한 노선에 신경이 쓰인다. 지원도 순환선도 대기시간도 악순환을 거듭하고 있지만, 대부분의 노선은 기를 쓰고 중심에 모인다. 얕은 꾀는 점점 손님을 뱉어 내는 것은 아닐까?

대수도의 버스망에는 어림도 없는 소리겠지만, 덩그러니 돈만 잡아먹는 지옥철 예산을 생각하면 그야말로 노약자 전용버스도 마련할 수 있을 것 같다. 같은 지역이라 하더라도 변두리 사람 많이 살지 않는 곳은 이런 편의도 하루 몇번 보지 못한다. 3-4시간에 한대. 그 버스대수는 점점 줄어들고 있는 것이 발전과 성장의 뒷그림자이다. 중심은 더 더욱 복잡해져 차는 밀리고, 차들은 몰리고. 그렇게 제 발목을 잡아 먹은 것은 아닐까? 누구하나 책임질 사람 하나없는 도깨비 시장이 되어버린 것은 아닌가?

3.

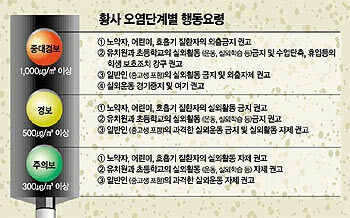

혼자 생각만 해본다. 이것저것, 차장에 부딪는 바람에 맡겨 혼자* 알파의 변수를 두어본다. 알파= 10대, 20대 대학생, 실업, 장애, 노인, 짊든 아주머니, 가장. 여성. 급한 일들, 퇴임, 사고

하나 하나 마음을 둘 때마다 마음이 아프고 아리다. 어쩌면 오늘 처럼 술에 편안하게 몸을 싣고 바라보는 나와 대비되어 나타난다. 가지고 있는 것, 누리고 있는 것. 그리고 자연에 되뱉고, 토해내는 것들이 꼼꼼이 들어온다.

4.

오늘 새벽 달림길에 짐을 들고 불편한 할머니가 길을 물었다. 언제 올지, 구비구비 돌아가야 하는 길, 그 할머니는 불편한 몸을 이끌고 늘 그랬듯이 버스를 탈 것이다.