# 몇번, 아니 몇주 거리를 지나치다 꽃이 사멸하는 계절에 가로수 곁의 꽃들이 눈에 들어와, 혹시 잘못본 것이 아닌가 하다. 또 다시 지나치는 길에 한번 또 보게 된다. 무엇일까? 진홍이 아니라 분홍이 감도는 꽃들. 어느날 퇴근길, 공공서재로 향하는 어두운 오르막길로 다가서자 화사하게 꽃들이 쏟아진다. 캄캄한 밤 눈부신 별빛처럼 온몸을 멈칫하게 한다. 그제서야 네놈이 동백이구나. 네년이 동백이었구나라구 한잎씩 떨어진 기억의 몸을 잇는다. 밤이 한참 익어 서재도 쉬어야할 무렵, 내려오는 길 온전히 눈길을 준다. 겨울에 피는 꽃. 이른 겨울내내 피고 지고... 추운 겨울내내 지고피고... 생각만 하면 겨울이 훈훈하다. 춥지않은 겨울이겠다. 네가 있어...

| |

|

|

| |

이 바람이 지나면 동백꽃이 핀다 /바다여 하늘이여 한 사나흘 꽝꽝 추워라 <오동도>, 이시영 시전문

|

|

| |

|

|

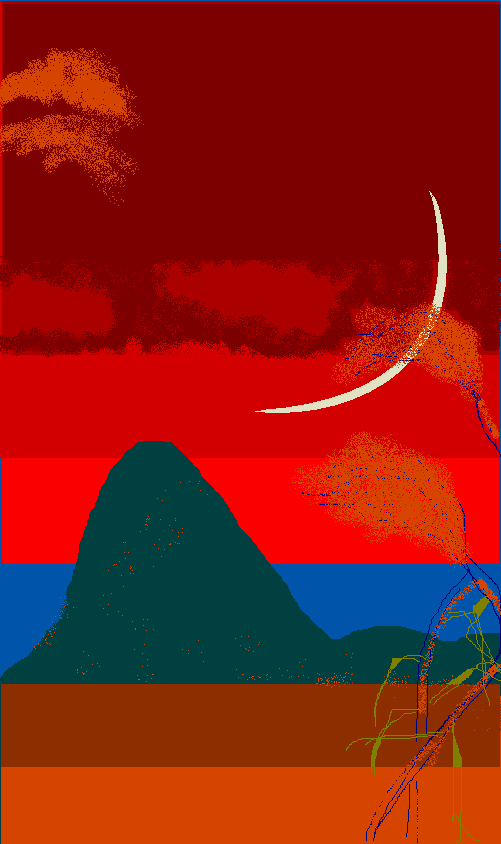

##  일터일로 먼길을 운전한다. 밖은 쌀쌀시린 날이지만 창안으로 부서지는 햇살은 봄이다. 몽글몽글한 산들, 논들...바다. 하늘...그렇게 음미하며 달려, 일마치고 돌아오는 길. 순천만 갈대습지를 에돌아 온다. 지는 해시간에 맞추려했지만 조금 더 늦어 해는 없고, 노을만 진해지고 있다. 상상을 너머서는 경관은 몸을 그 울타리 밖으로 내민다. 경이로움이 실룩거린다. 뻘과 끝이 닿지 않는 갈대숲 눈으로 그릴 수 있는 선명한 산-노을. 그리고 한지에 스며나오듯 실초승을 그리는 맑간 달빛. 시선을 넘어서는 장관에 생각이란 것도 상상이란 것도 보잘 것 없다. 상상을 넘어선다. 상상의 문턱에 몸을 널어놓은 하루.

일터일로 먼길을 운전한다. 밖은 쌀쌀시린 날이지만 창안으로 부서지는 햇살은 봄이다. 몽글몽글한 산들, 논들...바다. 하늘...그렇게 음미하며 달려, 일마치고 돌아오는 길. 순천만 갈대습지를 에돌아 온다. 지는 해시간에 맞추려했지만 조금 더 늦어 해는 없고, 노을만 진해지고 있다. 상상을 너머서는 경관은 몸을 그 울타리 밖으로 내민다. 경이로움이 실룩거린다. 뻘과 끝이 닿지 않는 갈대숲 눈으로 그릴 수 있는 선명한 산-노을. 그리고 한지에 스며나오듯 실초승을 그리는 맑간 달빛. 시선을 넘어서는 장관에 생각이란 것도 상상이란 것도 보잘 것 없다. 상상을 넘어선다. 상상의 문턱에 몸을 널어놓은 하루.

>> 접힌 부분 펼치기 >>

### 책으로 닿을 수 없는 님들.