>> 접힌 부분 펼치기 >>

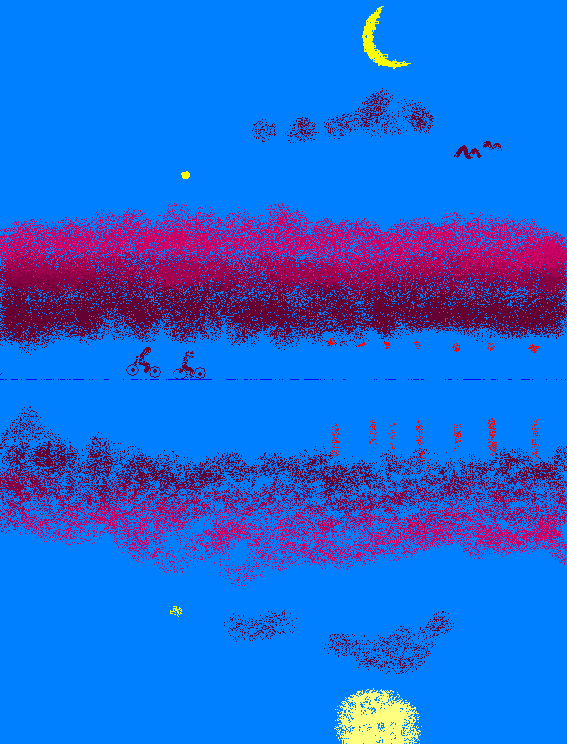

마음대로 할 수 있는 것은 내 몸과 마음이나 생각의 정원뿐인데...... 잊혀진 아침이 그리워 동이 트기 전 산책을 나선다. 간밤에 빗님의 흔적만 여기저기 산개된 채, 새벽은 평온하기만 하다. 저기 갈치낚시배의 요란한 알전구들의 불빛. 밤낚시객을 싣고 돌아오는 작은배가 길게 물결의 굵은 선을 남긴다. 아직 밤의 여운은 남아있고 저기 달빛도 고요한데, 바다위 동트는 여운은 검붉은 색을 번져 경계를 넘어선다. 돌아오는 길 어느새 새벽은 가고 밝던 요란한 불빛도 옅어져 아침을 잔뜩 물고 있다.

숲 내음도 새소리도 왜 이리 꿈속의 일인듯 생경한지... 얕게 비친 땀방울 한점 공복에 복용하다. 왠지 하루의 몸과 생각의 영토가 넓어질 듯하다.

왠일인지 새벽녘 그 달이 아직도 마음을 맴돌아 다닌다. 그래서 너를 그린다. 한땀한땀 그리다보니 이것이 너인가 싶다. 너는 그리 쉽게 만들어지는 것이 아님을, 너의 여운이 그리 말랑말랑하고 강열한지 말이다. 아~ 말랑말랑한 것은 다 달이 될 수 있는 것일까?

달이셋나너그리고우리