바꿈의 변주. 넘어서는 의도의 무심

1. 세속적으로 이야기해서 사랑을 하거나 친구를 사귀고자 한다고 치자. 그런데 늘 그 그물망에서 깐죽대거나 걸려드는 제3의 경우를 가정해보자. 나는 [가]와 친하고 싶은데, 의도가 강열하거나 드러나면 그만큼 확율이 낮아진다. 그리고 그 시선과 포획망에 의도치 않은 무심, [나]와 [다]가 걸려든다.그래서 늘 의도가 사람을 바꾸기는 어렵다. 늘 의식하고 사고와 행동이 그 경계안에 머물기때문이다.

2. [저기]를 바꾸고 싶다면 [경계의 경계]에 예민하면 어떨까? 정말 바깥경계를 바꾸고 싶지만, 마음일 뿐 그 경계의 동요와 파노라마를 정확히 확인할 길이 없다. 정작 그 바깥경계가 바뀌는 것이 아니라, 바뀌지 않을 것 같은 우리의 경계가 되먹임되어 바뀌는 것은 아닐까? 파도의 끝단이 바위를 향해 곤두박칠 치지만, 부딪히며 백사장에 하이얀 포말을 드러내듯 스스로를 드러내는 것은 아닐까?

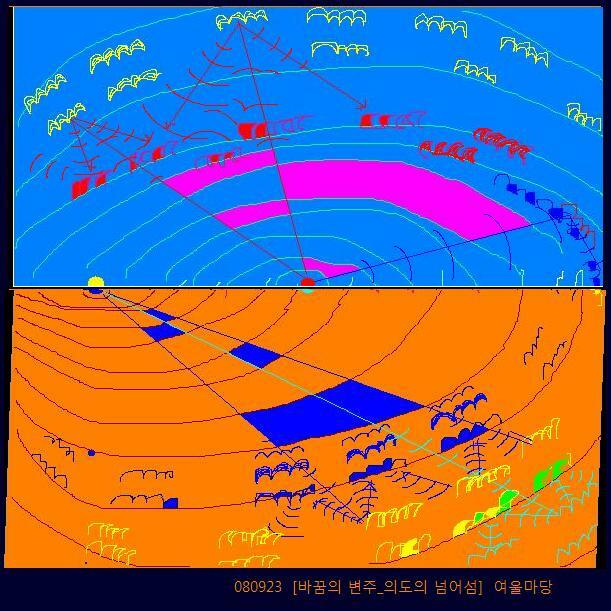

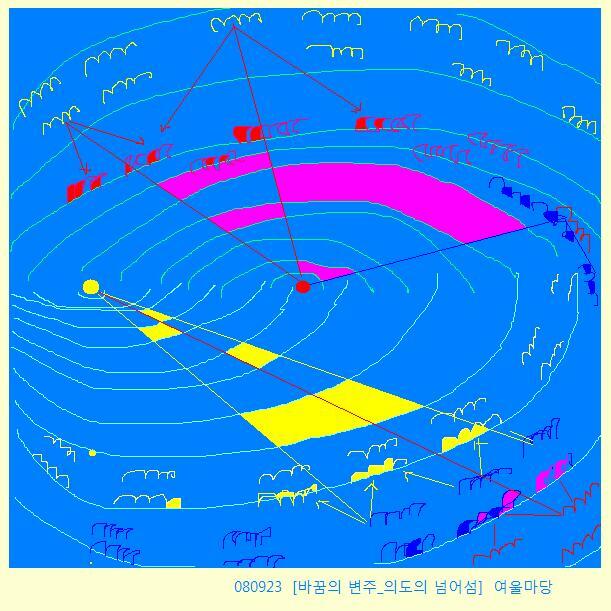

3. 중심을 여러번 옮기는 경우: 늘 중심을 가정하고(해야할 일을 정하고-하고-확인하고-그 순환의 선형적 되먹임) 바꿔야될 대상을 선정하고, 마음도 몰라준다고 애타하다가 개탄하고, 바뀌었는지 변심했는지 도저히 마음도 몸도 확인할 길이 없다. 나 중심의 사유는 늘 보이지 않는 것을 없는 것으로 치부한다. 모르면 없는 것이다. 그렇다고 하더라도 확인할 방법은 한가지 있다. 여러번 해보는 것이다. 중심의 수를 여러번. 그 가운데 하나 걸려들면 되는 것이다. 단 하나라도. 박리다매.

4. [나-너]의 사유로 바꾸면, 너의 시선으로도 보고 느끼고 아파할 수 있다면, 중심만이 아니라 멀리 파고가 미치는 [주변의 주변]으로 가슴이 움직인다면 최소한 우리의 연계선상의 주변은 움직이지 않을까? [경계의 경계]에 대한 활발함이 바꿈의 시작은 될 수 없는 것일까? 늘 중심에만 목도해 저어 멀리 끝단 파도조차 확인하지 못하는 것이 아니라 [의도의 바깥]을 만들어내는 일들이 필요한 것은 아닐까?

뱀발. 참* 평가회의 이런저런 이야기를 나누다 가을비도 짙어질 무렵. 말미 이런 생각이 스며든다. 노랑이 파랑만 쳐다보며 사모하지만 정작 되먹임된 (애타게 변하지 않던) 노랑이 변한다. 노랑에 대한 무심은 파랑에 대한 다가섬으로 확인된 셈이다. 빨강이 노랑에게 다가서고자 하지만 마음조차 확인할 길이 없다. 정작 [주변의 주변] ,[경계의 경계]로부터 회신이다. 아무것도 모르는 빨강의 중심은 제 몸을 한번도 움직이지 않았다. 여전히 무심하지만 벌써 빨강의 끝단은 더욱 빨갛게 되고 진해졌다. 빨강의 무심한 의도안의 파랑도.

중간. 자전거를 집에 옮겨놓았다. 얕은 취음에 내리막으로 향하는 바람소리와 바퀴살의 변주..간간이 섞이는 가을소리....얼이 데쳐진다아. 아마 경계의 경계에서, 주변의 주변에서 온통 가을이 번지고 있겠지. 그런데 또 괜한 오해받겠다 싶다.