-

-

나는 땅이 될 것이다 - 한 권으로 읽는 이오덕 일기

이오덕 지음 / 양철북 / 2015년 4월

평점 :

절판

이오덕 선생님의 일기가 5권으로 나오고,

그런데 그 책을 보는 사람이 얼마나 될까... 이런 반성이 있었나보다.

한 권으로 엮인 책을 만나니 또 반갑다.

이오덕 선생님이 교사하던 시절은 박정희 집권기이다.

가난한 시골에서 교사를 했다.

보릿고개가 있는 세상이었다.

너희들이 방에서 아침밥을 먹을 때,

어머니는 정지에서 밥을 잡수신다.(30)

이런 훈화까지 해야하던 시절이다.

그래서 '삶의 글 쓰기'를 강조하신 것이다.

삶 속에는 모든 전통과 인습과 사고방식이 녹아들어 있으니깐.

그런데 요즘 아이들은 삶이 없어져 버렸다.

아이들이 친구들과 놀고 싸우고 토라지는 모든 것이 삶인데,

아이들도 학원을 다니는 일터에서 스트레스에 시달린다.

어른들의 연애놀음을 흉내낸다.

그러니 삶의 글이라고는 쓰기가 힘들다.

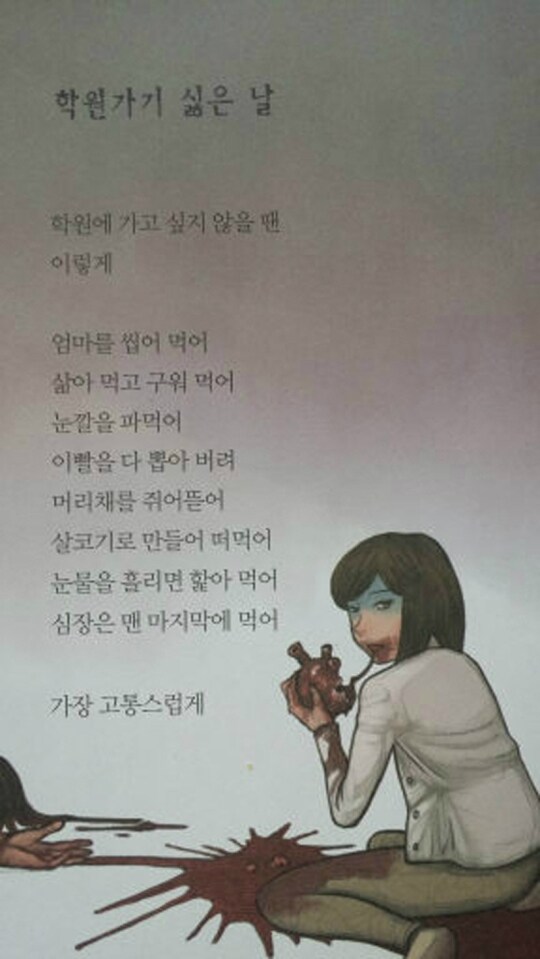

이 시를 잔혹 동시라고 몰아붙이면서 폐기시킬 만큼 어른들은 떳떳한가?

어쩌면 아이들의 마음을 통쾌하게 할 만한 시가 아닐까?

아이들의 마음 속이 이렇게 썩어문드러져 가는 걸, 그저 모른 체 고개돌리고 있지나 않았나?

이오덕 선생님의 일기를 읽으면서 부끄러워한다.

선생은 그 어둡던 시절 부끄러워하며 일기로 남겼는데,

난 이 부끄러운 세상에... 뻔뻔스럽게도 잘 산다.

선생이 교류하던 권정생, 전우익 선생들 역시 세상을 뜬 분들인데,

어둡던 세상에서 스스로 빛이 되어 살아가신 분들이다.

찍는 모양이 온 교실에 앉아있는 사람에게 보이도록 되어있다.

게다가 총을 멘 경비원이 교실 바로 앞에서 어정거리고 들여다보고 있는 것이니 참 가관이다.

나도 0표에 아무 주저 없이 찍을 수밖에 없었다.(73)

1972년 유신헌법을 만들던 현장이다.

투표소에 총을 멘 경비원이라니...

정보부에서 온갖 사찰을 다 일삼던 시절이었다.

지금 생각하면 말도 안되는 일들이 비일비재하던 날들...

현대 회화라는 것도 추상화는 물론 주로 색채를 중심으로 표현한 것인데,

이것이 생활이라든가 사상 같은 것을 죽여버리고 있다.(100)

그렇다. 삶이 없는 추상은, 휘발된 세상이다.

사상의 자유가 없기에, 사상을 휘발시킨 색채만의 세상을 그렸을 터.

1980년 6월 1일 일기에는 욕이 적혀있다.

5월 27일 도청에서 학살을 벌인 직후다.

이런 시간에 문인협회에서는 무슨 시 낭독회를 한다고 신문에 나 있었다.

개새끼 같은 연놈들이다.(131)

아이들에게 반공 포스터, 표어, 글짓기를 숙제로 내 놓았단다.

이게 무슨 놈의 교육인가.

망하는 것밖에는 아무 도리가 없을 것 같다.(135)

그 시절이면 내 중학 시절이다.

나도 반공... 많이 적었더랬다. 6월이면 으레 하던 미친 짓...

올해 이렇게 역사에도 없는 흉년이 들었는데

쌀 3800만 석이 생산된다는 공보실장은 어떤 낯가죽의 사람인가.(140)

광주학살이 있던 그해에는... 여름내 냉해로, 유례가 없는 흉년이 들었다.

어린 내 기억에도 그 여름은 추웠다.

사람이 살다 보면

때로는 일신의 안위를 걸고 중대한 결정을 해야하는 일이 생긴다.

이제 나는 그런 때를 맞은 것이라 깨닫는다.(172)

더럽게 선생일을 하다, 교장까지 했지만,

교육청의 말도 안 되는 탄압은 치사하기 짝이 없다.

제가 봐도 학교 관리며 정리 정돈이 너무 안 되고 있었어요.

오늘 장학사를 장학지도 보내겠습니다.(178)

이게 교육청이 하는 일이었다.

눈에 난 교장은 '직무감사' 하듯 탈탈 털던 시절.

교사를 털려면 무조건 근무 태도가 불량하다고 했다.

87년 6월 항쟁도 적혀있다.

학생들은 애국가를 부르기도 하고 '우리의 소원'도 불렀다.

아, 이럴 때 한번 힘차게 불러볼 애국가는 없는가.

온 몸의 피가 끓어오르는 감격의 노래를 왜 우리는 갖지 못했는가.

애국가는 그걸 부르기만 하면 그만 용기도 상기도 푹 죽고 주저앉아 버리고 싶어지는 노래다.

통일의 노래란 것도 눈물 짜는 노래밖에 안 된다.(214)

그 뜨거운 현장에서 울리던 애국가, 통일의 노래가 구슬프고 한심하기만 하다.

누군가가 보면 이런 것이 빨갱이로 보이려나.

조선일보에 김지하가 '죽음의 굿판' 운운한 것에 격분한다.

그 젊은이들의 자살은 포악한 정치권력이 죽인 것이다.

운동권 사람들이 죽음을 부추겼기에 죽었는가?

정치권력의 포악에 항거하고 항의한 행동으로 죽었는가.

어느 쪽인가는 너무나 명백하다.

그 억울하고 기막힌 분신자살 학생을,

남의 선동으로 죽은 어리석은 사람으로 매장하다니...

조선일보는, 이 김지하의 글 옆에 또 운동권 학생들과 인사들을 비판하는 사설과 글을 실어 놓았다.

더러운 신문이다.(250)

이제 무슨 커다란 비극 같은 사건이 갑자기 일어나

이 사회가 엄청난 지각 변동을 하게 되는 일이라도 생겨나지 않는다면

우리는 모두 정신이 돌고 마취가 되고,

그래서 괴상한 동물로 상태가 변해서 차츰 시들고 망해갈 것이다.

그 길이 너무나 훤하게 보인다.(257)

전두환의 민정당으로 기어들어간 김영삼이 당선되어 쓴 글이다.

그나마, 비극 같은 사건이 일어나면 지각 변동이 생길 것을 기대했나본데,

작년, 그 커다란 비극이 일어났다.

모두 돌고 괴물로 변했다.

시들어가고 망하고 있다.

선생의 수십 년 일기를 이렇게 묶어서 날짜가 훌쩍 건너뛰는 것을 보니,

세상이 조금은 나아졌음을 알겠다.

허나... 미래가 캄캄한 것은 여지껏 마찬가지다.

생활을 말한 글이나 노랫말이 없음을 한탄하던 선생.

아이들의 삶이 사립대학의 노예가 되어 학원가기 싫은 날...

엄마를 잡아먹는 괴물로 변해버린 그 심성을 생각하면... 세상 살기 두렵다.

나는 분노하는 데서 말이 나오는 것 같다.

어쩌면 분노 때문에 살아가는 것 아닌가 싶다.

이게 잘못인가.

그러나 비뚤어진 것, 악한 것에 대한 분노가 없으면 죽은 목숨 아닌가.

분노야말로 살아 있다는 표현이고 생명의 표적이다.(327)

세상은 잠시 밝아지는 날도 있지만,

캄캄한 어둠 속을 걸을 때가 더 많다.

밝아보일 때도 구석구석 보면 어두운 곳투성이다.

분노야말로 삶의 힘인지도 모른다.

저를 묻는 날은 모두 즐겁게 찬송가나 부르면서 웃어 주세요.

즐거운 잔치판이 되도록 해주세요.

이 세상 온갖 얽매인 사슬에서 다 풀려나 즐거운 저세상으로 가는 것 얼마나 좋습니까?(412)

이 일기를 쓰고 나흘 뒤

2003년 8월 25일 돌아가셨다.

칼칼한 그의 의식을 느낄 수 있고,

캄캄한 시대 정신을 더듬을 수 있다.

시간이 나면 일기 다섯 권을 찬찬히 읽고 싶다.

94. <에세닌 시집>을 <에세느 시집>이라고 잘못 표기했다.