-

-

마음과 짝하지 마라, 자칫 그에게 속으리니 - 이지누의 폐사지 답사기, 전남 편 ㅣ 이지누의 폐사지 답사기

이지누 지음 / 알마 / 2012년 3월

평점 :

마음과 짝하지 마라

무심이면 마음이 절로 편안하리

마음과 짝한다면

자칫 그에게 속으리(281, 혜심)

'마음'에 어떤 상을 지어 놓고는, 자기 마음이라고 강하게 믿지 말라는 말일까?

제 마음이 무언지도 모르면서,

제 마음이라고 우기는 것이 중생이다.

분별하거나 머뭇거리면 바로 깨달음과는 멀어지고 만다.

이러한 보리의 세계에 다다르기 위해서는 자신의 높고 낮음을 스스로 이미 깨닫고 있어야 한다.

어떻게 해야할까?

이는 자신의 마음속에 있는 것을 스스로에게 되비쳐봐야 하는 것이니,

그 누구도 대신해줄 수 없다.

세상에 혼자 해야할 일, 너무나 많다.(283)

속인들은 화려한 것, 멋지고 귀한 것을 추구한다.

그러나 이지누는 폐사지를 찾아 나선다.

그러면서 만나는 아침 동살(새벽에 동이 틀 때 비치는 햇살)을 만나고,

지저귀는 새소리나 흐드러지게 떨어진 붉은 꽃무덤을 만난다.

그 사소한 곳에서 속세의 가치와는 다른 '화엄'의 세계와 '진리'의 소리를 맞는 이야기다.

그렇게 아무것으로도 치장하지 않은 채

당당히 갈 수만 있다면 삶이라는 것이 어찌 아름답지 않을 것이며,

비록 산다화가 나무에서는 떨어졌지만

그래도 꽃인 것은 두려움이 없기 때문이다.

겨우내 푸른 잎을 잃지 않는 강인함과

찬바람 쌩쌩 불고 휜눈 펄펄 날리는 속에

붉디붉은 꽃을 피워내는 용기,

살아서 정열의 색을 뿜어내더니 떠날 때도 낱낱의 꽃잎으로 흩어지는 나약함을 보이지 않으며

통째 떠얹고 말지 않던가.

그 때문에 그가 잃어버리지 않은 것은 아름다움이다.

전체로 살고 전체로 죽기 때문이다.(278)

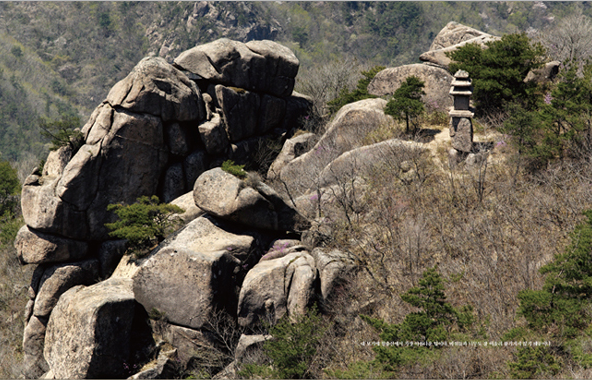

영암, 강진에서 만나는 폐사지들은 경상도나 충청도의 그것과는 사뭇 다른 풍정을 보여준다.

운주사로 대표되는 불사들은

곳곳에서 돌장승으로 나투기도 하고,

전혀 다듬어지지 않은 석수의 솜씨인 듯 투박한 부처님들을 만나는 길로 이끈다.

그리고, 그 치장하지 않은 것이 오히려 더 진한 믿음과 신앙을 돋보이게 하는 것을 말로 보여준다.

절터에 석양이 비칠 무렵

홀로 남은 석탑이 찬란하게 빛나는 순간을 놓치고 싶지 않았다.

탑 돌에 남아있는 아무리 얕은 주름이나 작은 구멍일지라도,

그 순간만큼은 모든 것을 낱낱이 드러내지 않던가.

마치 살아 움직이는 것처럼...

과연 일찍 다다른 절터에는

햇살이 가득하고 탑은 은은한 막바지 햇살을 듬뿍 받고 있었다.

돌들은 모든 강렬함을 잃어버린 듯 온화한 모습을 보이고 있었으니

그 아니 아름다웠겠는가. 그래도 기다렸다. 탑이 더욱 부드러워지기를.

20분, 30분, 탑은 거짓말처럼 온화함을 넘어 평화로움까지 보여주었다.

맑은 하늘과 저물어가는 투명한 햇살 때문이었다.

투명한 햇살은 탑을 비추는 것이 아니라,

탑에 조금씩 묻어 있는 것만 같았다.(255)

사진 찍는 이들은 해가 중천에 뜬 대낮에는 출사하러 다니지 않는다 한다.

해가 뜨기 시작하는 동틀 무렵부터

해가 아주 낮게 비추어 그림자가 길게 끌리는 아침이나 저물녘이 사진의 빛에는 축복인 시간이라 한다.

그걸 사진으로 찍는 이는 쉬우나 이지누처럼 말로 옮기기는 쉽지 않은 노릇이다.

그의 글을 읽는 일 역시, 하나의 축복이다.

봄의 해가 돈오라면 가을 해는 점수에 가깝다.(24)

이렇게 해가 확연히 떠오르는 순간을 '돈오'의 순간에 비기고,

차츰차츰 변화를 보이는 모습을 '점수'의 시간에 비기는 수사는 폐사지에서 묻어온 바람 내음이 그윽한 그가 아니고서는

잡아내기 힘든 말들이다.

사문이 운문선사에게 묻는다.

나무가 시들고 잎이 떨어지면 어찌 될 것이냐고...

선사는 답한다.

바위가 드러나고 바람이 빛날 것이라고...

수조엽락이면 체로금풍이다...(81)

인간은 언젠가 시든다.

시들어 떨어지고 나서 빛나는 골기와 향기를 닦을 노릇이다.

제 마음에 속아서 휘달리지 말고...

탑은 큰 골짜기에서 마치 귀양살이라도 하는 것처럼 보인다.

적막한 산중에 홀로 위리안치 되었지만 가시나무가 아닌 갖가지 봄꽃으로 둘러싸였은

그런 귀양살이라면 나인들 마다할 까닭이 없을 것 같다.

버거울 만큼 아름다운 정경이어서 내 속의 둔탁한 미감이나 성긴 감성으로는 감당하기 쉽지 않을 정도다.

더구나 봄 햇살마저 소나기처럼 쏟아지고 있으니,

아무리 정신을 곧추세우려 해도 허물어질 뿐 다잡기가 만만찮다.(194)

아름다운 것을 보고 아~! 하고 감탄하고 셔터를 누르기는 쉽다.

그것을 이렇게 말로 잡아내는 솜씨는 이지누의 재주다.

참선하는 자는 몸을 돌아보지 말고

유성이 흐르듯이, 불꽃이 튀는 듯이 수행해야 한다.(209)

무슨 일이든, 주변을 살피고 겁을 먹으면 한 발도 떼기 힘든 노릇이다.

유성이 주저하지 않고 흐르듯, 불꽃이 머뭇거리지 않고 튀듯, 그렇게 살라는 말로도 들린다.

영암의 신령스러우면서도 정겨운 바윗돌들을 보면서 산엘 오르고 싶어졌다.

산그림자가 두터워질 무렵,

탑을 등지고 마애불마저 등지고 앉으니

영산강이 붉은 노을빛을 한껏 머금은 채 바다로 향하고 있었다.

그러나 나는 못본 듯, 홀연히 짐을 챙겨 떠나고 말았다.

이내 찾아올 어둠보다 조금씩 짙어지는 노을이 두려웠던 탓이다.

나는 그 가혹한 장면을 견디지 못하다.

어느덧 십여 년.

월출산에서 마주한 노을을 아직도 잊지 못하는 것이...

십여 년이나 지났지만 사십 여년이 지났어도 잊히지 않는 소년의 첫사랑과도 같이,

그 장면은 끈질기게 내 속에 남아 있다.

그러니 서둘러 떠난 까닭은 두려울 만치 아름다운 그와 다시 맞닥뜨리면

넋이라도 그곳에 두고 와야 할 것 같았기 때문이다.(228)

이런 성정으로 세상을 편히 살 수 있을까?

세상의 폭력적인 직선과 편견에,

마음과 마음들에 얼마나 생채기를 많이 입고 살았을 것인지...

하긴, 그런 성정을 다스리려니 이렇게 사진기 둘러메고 산야를 누비는 건지도 모른다.

붉디 붉은 산다화 몇 송이가 홀연히 땅바닥으로 곤두박질 치고 있었기 때문이다.

툭, 자유낙하의 쏜살같음.

그 뿐이다.

뒤이어 꽃들이 더러 떨어졌지만, 그들은 아주 떠나버린 것이 아니다.

제 몸을 던제 깨달음을 구하는 방신참법인가.

새벽의 적막을 깨트리는 둔탁한 소리를 내며 꽃들은 제 몸을 던져 또 다른 아름다움을 베풀었다.

그들을 두고 어찌 꽃이 피어쓸 때만 꽃이며 졌을 때느 꽃이 아니라고 하겠는가.

그들은 이미 꽃이었으며 아직 꽃이다.

그러니 꽃 피는 것만 좋아할 일이 아니며 꽃 지는 것 또한 슬퍼할 일이 아니다.

공명이란 하나의 깨질 시루이고

사업이란 이루고 나면 덧없는 것

부귀도 그저 그렇고

빈궁 또한 그런 것.(268-9)

산문도

시도

사진도

모두 처연하게 아름답다.

그래서 그의 이야기는 현실 세계에서 엇나간 것처럼 보일 때도 있다.

허나, 그것이 그의 글이 가진 힘이기도 하다.