오늘은 유명한 한국 한시를 몇 편 읽어 보자.

한자가 들어온 것이 1~2세기 정도라면 이제 2천년 가까이 한자가 쓰였는데,

훈민정음을 만든 15세기부터 한글이 쓰이지 않은 걸로 보면,

이 땅의 문화는 한문으로 전승되던 것이 많았겠지.

그렇지만 한문으로 된 것을 모두 내팽개치려는 풍조는 아쉽단다.

자기들에게 도움이 되는 역사는 고조선까지 우리거라고 우기고,

공부하기 귀찮은 한문글줄은 다 내버리려는 얄팍한 생각은 결국 문화를 멸종시킬지도 모르겠다.

많이 읽었겠지만, 한국 한시의 대표작은 역시 정지상의 '송인'(임을 보내며)이다.

송인(送人)

정지상(鄭知常)

雨歇長堤草色多(우헐장제초색다)

送君南浦動悲歌(송군남포동비가)

大同江水何時盡(대동강수하시진)

別淚年年添綠波(별루연년첨록파)

(기) 비 개인 긴 언덕에는 풀빛이 푸른데,

(승) 그대를 남포에서 보내며 슬픈 노래 부르네

(전) 대동강 물은 그 언제 다할 것인가,

(결) 이별의 눈물 해마다 푸른 물결에 더하는 것을. <파한집(破閑集)>

7언 절구로 이뤄진 한시다.

비가 갠 언덕에 풀빛이 짙어오는데,

그대를 남포(대동강 하류의 큰 도시)에서 이별하니 슬픈노래를 부른대.

'기'구와 '승'구에서는 <선경>이라고 해서 앞부분에서 경치를 내세우는 구절이야.

화자의 심사를 돋우는 배경을 묘사하게 되지.

봄언덕에 풀빛이 짙어오는데, 이별하는 상황이 된단다.

'전'구와 '결'구는 <도치>되어 있어.

그래서 '결'구를 먼저 읽으면 되지.

이별의 눈물이 해마다 푸른 물결에 더해지니,

대동강 물은 언제까지나 마르지 않을 거란다.

좀 과장이 심하긴 하지만, 아름다운 이별노래지.

화자는 아마도 봄빛 짙어오는 강언덕을 보면 눈물이 핑~ 하고 돌지도 모르겠다.

이 시를 지은 정지상은 고려 말기의 문인이야.

고려 말기 혼란기에 <서경 천도>파에 가담했다가,

묘청의 난에 휘말려 김부식에게 죽임을 당했다고 그래.

김부식이 정지상의 시쓰는 재주를 질투했다고도 하는구나.

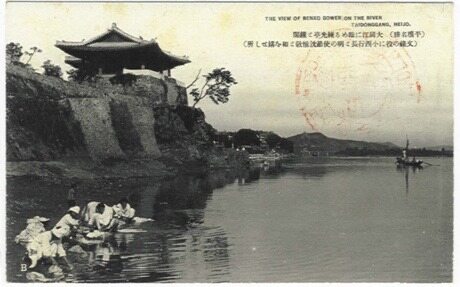

지금은 분단되어 가볼 수 없는 대동강.

옛 이야기 속의 대동강 가는 정말 아름다운 유원지처럼 느껴진단다.

부벽루와 연광정, 을밀대 등의 아름다운 경치는 정말 멋지더구나.

언젠가 통일이 되거나, 좀더 긴장이 풀리면 대동강 유람도 멋질 거란 생각이 든다.

거기 가면 이런 노래 한 수 착~ 읊을 수 있어야 멋지겠지.

<대동강 연광정>

<을밀대>

이 시는 <푸른 언덕>와 <푸른 물결>의 색상과 함께,

비, 강물, 눈물의 이미지가 마음을 촉촉하게 만드는 시다.

예전 수능에서 이 시를 이렇게 물은 적 있어.

63. (가)의 결구(結句)에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 기구(起句)의 '풀빛'과 시각적으로 어울린다.

② 과장된 표현으로 이별의 슬픔을 강조하고 있다.

③ 전구(轉句)의 '언제나 다할런가'와 의미가 호응한다.

④ 이별의 정한(情恨)이 깊은 강물의 흐름과 어우러진다.

⑤ 해마다 더해 가는 현실에 대한 무상감이 푸른 물결과 대응한다.

일단 '결구'가 마지막 행이란 걸 알아야 하겠지?

풀빛의 '푸른색'과 강물의 '푸른색'이 시각적으로 어울린단 이야기고,

눈물로 대동강이 안 마른다는 과장으로 이별의 슬픔을 강조하고 있고,

전구의 '언제나 다하겠는가'와 호응하고,

이별의 한과 깊은 강은 잘 어울리지.

마지막 답안의 <무상함>은 세상이 모두 변해서 허무함을 뜻하는 말이니 좀 어색하지? 답은 5번!

다음은 허균, 허난설헌의 스승이라는 '이달'의 한시를 한편 보자.

불일암 인운스님에게(佛日庵贈因雲釋)

이 달(李達)

寺在白雲中(사재백운중)

白雲僧不掃(백운승불소)

客來門始開(객래문시개)

萬壑松花老(만학송화로)

절집이라 구름에 묻혀 살기로,

구름이라 스님은 쓸지를 않아

바깥 손 와서야 문 열어 보니,

온 산의 송화꽃 하마 쇠었네. <손곡집(蓀谷集), 이병주 옮김>

이 시 역시 4행으로 이뤄진 <정형시>로 5언 절구라고 하지.

한 폭의 동양화를 보는 듯한 느낌이 가득한 시란다.

구름 속의 절집,

스님이 쓸 수 없을만치 구름에 늘 싸여있는데,

손님이 온 어느 날, 문을 열어 보니,

온 산의 송화(소나무 꽃)는 하마 늙어버렸대.

구름으로 인하여 속세와 단절된 느낌이 강한 절집에 사는 인운 스님,

구름을 쓸지 않는 것은 곧 길도 쓸지 않는단 소리야.

속세와 떨어진 절에서 사는 스님의 모습이 잘 그려져 있다.

그러다보니, 스님은 시간이 얼마나 흘러갔는지에도 관심이 없어.

손이 찾아와서야 비로소 송화가 이미 시들어버린 걸 알게 된다는 거지.

시간, 세월에 초탈한 마음이 와락, 다가오는 시란다.

이달은 조선의 학자로, 허균의 스승으로 잘 알려져 있어.

허균은 천민이 아니지만, 스승 이달이 '서자의 슬픔'을 간직하고 살았던 사람이지.

강원도 원주의 <손곡리>에 살아서 호가 '손곡'이라 불렀대.

이 시는 마치 세상과 담 쌓고 살 수밖에 없는 스님같은 삶을 살 수밖에 없던

이달의 마음이 구름 속에 가득 담겨있단다.

분위기가 나른하지만, 쓸쓸하면서 씁쓸한 느낌을 어쩔 수 없다.

허균이 스승 이달의 모습을 보고 '홍길동전'을 구상했다는 이야기도 있단다.

신분의 제약때문에 능력을 발휘하지 못했던 시대는 참 슬픈 시대였을 것 같구나.

다음엔 지난 번 황진이의 시조에서 <임제>의 시조를 다뤘는데, 그이의 한시를 한편 보자.

무어별(無語別)

임제(林悌)

十五越溪女(십오월계녀)

羞人無語別(수인무어별)

歸來掩重門(귀래엄중문)

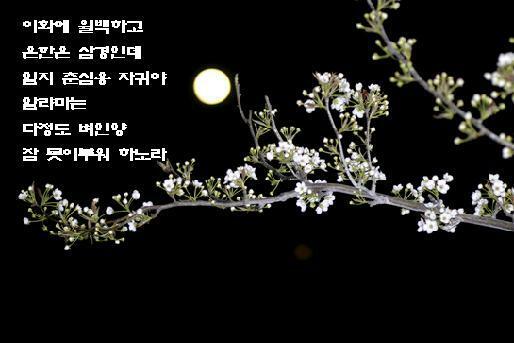

泣向梨花月(읍향이화월)

현대어번역

십오세 꽃다운 아가씨

남부끄러워 말도 못 하고 이별하네.

돌아와 중문을 닫아 걸고

배꽃처럼 하얀 달을 바라보며 눈물 흘리네.

* 월계녀(越溪女) : 아름다운 미인. 중국 역사상 가장 아름다운 여인으로 손꼽히는 서시(西施)는 중국 월(越)나라 약야계(若耶溪) 출신이다. 또한 미인을 지칭하는 성어로 월녀오희(越女吳姬)가 있다. 월나라와 오나라는 대대로 미녀들을 많이 배출한 곳이다.

이 시는 아빠가 참 아끼는 한시란다.

내용은 뾰족한 것도 없지만,

화자는 열다섯 살 어여쁜 아가씨를 관찰하고 있어.

부끄러워 말못하고 헤어진 아가씨.

돌아와 안채로 들어서는 중문을 닫아걸고는,

배꽃같은 달을 보며 눈물을 흘린대.

조선 시대의 남녀간 사랑이란 '부부유별'같은 수직적 질서에 눌려 가치없는 것이었단다.

결혼이란 가문간의 결합이고.

그래서 조선 후기로 가면 '자유연애'같은 가치를 소설 속에서라도 실현시키곤 하지. 춘향이처럼...

김시습의 '금오신화'에 나오는 '이생규장전'이란 소설에서는,

남녀가 사랑하다 헤어졌는데 여자애(최랑)가 상사병이 들거든.

그러면 아빠가 그걸 알고 '네 이년, 나가 죽어라!'하는 게 일상적 법도일 터인데,

그 아빠는 최랑을 이생과 결합시키려 여러 번 노력을 해.

그게 바로 신화(新話)겠지, new-story.

작년에 시험에 났던 '운영전'처럼 이뤄질 수 없는 사랑의 애절함은 고전적인 주제일는지도 모르겠다.

이제 유명한 시 한 수만 더 읽어 보자.

매천 황현 선생은 한일합방(1910. 8. 29)이 되었다는 소식을 듣고는 이 시를 쓰고

음독 자살하였다고 한다. 네 수를 지었는데, 그 중 세번 째 시가 유명하다.

절명시(絶命詩)

황현(黃玹)

鳥獸哀鳴海岳嚬(조수애명해악빈)

槿花世界已沈淪(근화세계이침륜)

秋燈掩卷懷千古(추등엄권회천고)

難作人間識字人(난작인간식자인)

새와 짐승들도 슬피 울고 바다 또한 찡그리네

무궁화 이 나라가 이젠 망해버렸구나.

가을의 등불 아래 책 덮고 지난날을 되새기니

글 아는 사람 노릇하기가 어렵구나.

1910년을 경술년이라고 하는데,

경술국치로 나라를 빼앗긴 참담한 상황에서,

절의(節義)를 지켜 자결하는 심결을 그려 낸 작품으로,

망국에 대한 선비의 통분과 절망을 토로하고 있는 거야.

나머지 세 작품을 내용을 살펴보면 다음과 같다.

어지러운 세상 부대끼면서 흰머리가 되기까지

몇 번이나 목숨을 끊으려다 이루지 못했도다.

오늘날 참으로 어찌할 수 없고 보니

가물거리는 촛불만 푸른 하늘을 비추네.

요망한 기운이 가려서 임금 볕이 옮겨지니

구중궁궐은 침침하여 햇살이 더디 드네.

이제부터 조칙을 받을 길이 없으니,

구슬 같은 눈물이 종이 가닥을 적시네.

일찍이 나라를 버티는 일에 서까래 하나 놓은 공도 없었더니

단지 인(仁)을 이룰 뿐이요, 중(忠)을 이루진 못했어라.

겨우 능히 윤곡(尹穀)을 따르는 데 그칠 뿐이요,

진동(陳東)을 넘지 못했음이 부끄럽기만 하더라.

자결하는 것이 뭐 지식인의 할 일이냐고 반문할지 모르지만,

그 당시 부끄러운 일을 하고도 일제의 벼슬을 한 놈들도 있고,

부끄러움을 느껴 자결한 사람도 몇 안 되는 걸 보면,

이런 지조 높은 선비들의 죽음은 나름의 의미가 있겠지.

한문이라고 하면 이젠 완전히 잊혀진 선사시대 유물처럼 생각하기도 한단다.

그렇지만,

한문 속에 담긴 내용을 곰곰 따져보면,

저것들이 한자로 쓰였다 뿐이지,

한국 문학으로 손색이 없음을 알게 되지.

이제 다시 새로운 한 주가 시작된다.

하복을 입어도 될 여름이야.

요즘 공기가 나빠 그런지 폐렴도 심하다고 하니 늘 건강 잘 챙기기 바란다.

잘 자. 안녕~~