오늘 평가원 모의고사에 엊그제 설명한 '견회요'가 나왔더구나.

시험은 바로 어제 공부한 것이 나올 수도 있는 것이니 늘 관심을 가져 주기 바란다.

조선은 왕조 국가란 이야기를 여러 번 했다.

굳이 조선이 왕조 국가임을 강조한 이유는,

그것이 사고의 중심임을 알아야 조선 시대의 시가들을 감상할 수 있을 것이기에 그랬다.

임진왜란, 병자호란 양난을 지나면서,

조선은 왕조 중심의 파워가 무너져 간다.

왜란 때는 임금이 백성 보는 데서 도망을 갔고,

호란 때는 임금이 남한산성에 숨어 버티는 통에 백성들은 피해가 컸다.

백성들의 사고 방식과 함께,

조선 후기의 생산 양식도 바뀌면서,

새로운 형식의 시조가 등장한다.

그것이 사설시조다.

사설시조는 평시조의 4음보격이 많이 벗어나 거의 자유시에 가깝게 늘어난 시조를 뜻한다.

평시조는 느릿하게 부르는 양반들의 노래로 정해진 격식을 중시하는 노래였다면,

조선 후기의 사설시조는 흑인들의 ‘랩’에 가까운,

그러니깐, 평민들이 주저리주저리 떠드는 중얼거림, 흥얼거림에 가까운 노래였단다.

형식적으로 자유로워졌다는 특징과 함께,

내용적으로도 다양한 삶의 애환이 담긴다.

한번 감상해 보자.

창(窓) 내고쟈 창을 내고쟈, 이 내 가슴에 창 내고자

고모장지 셰살장지 들장지 열장지 암돌져귀 수돌져귀 배목걸새 크나큰 장도리로 똥닥 바가 이 내 가슴에 창 내고쟈.

잇다감 하 답답할 제면 여닫져 볼가 하노라.

(해석) 창을 내고 싶구나, 창을 내고 싶구나. 이내 가슴에 창문을 만들고 싶구나.

고무래 들창문, 가는 살의 장지문, 들창문, 여는 창문, 암돌쩌귀 수돌쩌귀, 배목걸쇠, 크나큰 장도리로 뚝딱 박아서 이 내 가슴에 창을 내고 싶구나.

이따금 너무 답답할 때면 열고 닫아 답답함을 풀고자 하노라

이 시조의 초장은 같은 구절이 반복되지.

이런 반복을 AABA 반복이라고 배웠을 터이고.

민요에서 그런 반복이 많이 나온단다.

가시리 가시리 바리고 가시리

살어리 살어리 쳥산애 살어리

간다 간다 나는 간다

성님 성님 사촌 성님

이런 것들이지.

가슴에 창을 만들어 내고 싶다는 상황은,

실제로 일어날 수 없는 상황을 가정한 거지.

중장에선 정말 창문을 만들 것처럼,

고모장지 셰살장지 들장지 열장지 암돌져귀 수돌져귀 배목걸새 등을

큰 장도리로 뚝딱 박아서

가끔 정말 답답할 때면 여닫아 보고 싶다는 하소연이지.

가슴 속에 답답한 심정이 가득한 서민의 마음을 잘 표현한 시조로 읽을 수 있겠다.

세상살이의 고달픔, 근심, 답답함이 ‘꽉 막힌 방’같이 느껴질 정도로

엄청 답답해 보이면서도

고모장지, 셰살장지.... 이런 것들을 늘어 놓고 있는 걸 보면,

‘이사람이 정말 답답한 거 맞아?’ 하는 생각이 들 정도로 재미를 느끼게도 한단다.

아마도 이 시를 지은 사람은 창호를 전문적으로 만드는 사람이었을 수도 있어.

일반인들은 알기 어려운 다양한 전문 용어가 등장하니 말이지.

암튼 생활의 비애, 고통 등을 어둡게만 그리지 않고,

이처럼 웃음을 주는 방식으로 해학적으로 극복하려는 것이

한국 서민 문학의 특징이기도 하단다.

<단아한 멋> <정제된 멋>을 풍기던 정격 평시조에 비하자면,

<질서 변형의 멋> <웃음과 해학의 멋>이 드러난 것이 사설시조가 되겠지.

다만, 사설시조라 하더라도

이 역시 시조창으로 불리던 평시조의 영향을 받아서,

종장의 첫 구절 <석 자>는 고정불변인 경향이 있단다.

이 시의 ‘잇다감’이 해당되겠지.

평시조를 부를 때는 느리고 느긋한 곡조가 이어지는데,

종장의 첫구 석 자를 부를 때는,

변화가 심하고 높낮이가 많이 바뀌어 노래부르기가 어렵다는 특징 때문에,

글자 수를 변화시키지 않고 ‘석 자’로 고정시켰던 전통에서 유래한 것이지.

계속 한편 더 읽어 보자.

나무도 바히돌도 업슨 뫼헤 매게 쪼친 가토리 안과

대천바다 한 가온대 일천석 시른 대중강이 노도 일코 닷도 일코 돗대도 것고 뇽총도 끈코 키도 빠지고 바람부러 물결치고 안개 뒤셧거 자자진 날의 갈 길은 천 리 만 리 남고 사면이 거머어둑 천지 적막 가치 노을 떠난대 수적 만난 도사공의 안과,

엇그졔 님 여흰 안이야 엇다가 가을하리오.

(해석) 나무도 바윗돌도 없는 산에서 매에게 쫓기는 까투리의 마음과

대천 바다 한가운데 일천 석 실은 배에 노도 잃고 닻도 잃고 용총줄도 끊어지고 돗대도 꺾이고 키도 빠지고 바람 불어 물결치고 안개 뒤섞여 잦아진 날에 갈 길은 천리 만리 남았는데 사면이 검어 어둑하고 천지 적막 사나운 파도 치는데 해적 만난 도사공의 마음과

엊그제 임 여윈 내 마음이야 어디다 견주어 보리요.

'삼한(三恨)', 혹은 '삼안(三內)'이라고 널리 알려진 이 작품은,

'안'이라는 말로 마음을 나타내면서,

세 가지 절박하기 그지없는 마음은 어디다 비할 데도 없다고 하고 있어.

맨 마지막으로 엊그제 임을 여읜 자기 마음을 말하기 위해서

다른 두 가지를 가져와 놓고서,

비할 데가 없다는 것으로 해서 그 둘이 각기 독자적인 의미를 갖도록 개방해 버렸으니

비유를 사용하는 방법치고 이만큼 기발한 예를 다시 찾기 어렵다는 평을 듣고 있지.

셋이 모두 황당하고 아픈 마음이기도 하고,

그 중에 가장 아픈 마음은 '엊그제 임 여윈 내 마음'이기도 하단다.

숨을 나무나 바윗돌이 없는 산에 매에게 쫓긴 까투리의 타는 속과,

험한 바다에서 큰 재물을 실었는데 도둑까지 만난 사공의 우두머리의 타는 속과,

엊그제 임 여읜 내 속을 어디다 비교하겠는가.

역시, 종장의 내 속이 가장 까맣게 탔다는 강조가 되겠지.

전체적으로 곤란한 상황이 심해지는 걸로 봐서 <설상가상(雪上加霜)>이란 속담이 떠오르는구나.

그러면서도 어휘는 마치 판소리에서 해학적인 대목을 묘사하듯,

구수한 뉘앙스를 풍기는 것도 놓치지 않고 있어 사설시조는 멋진 문학 작품이 된단다.

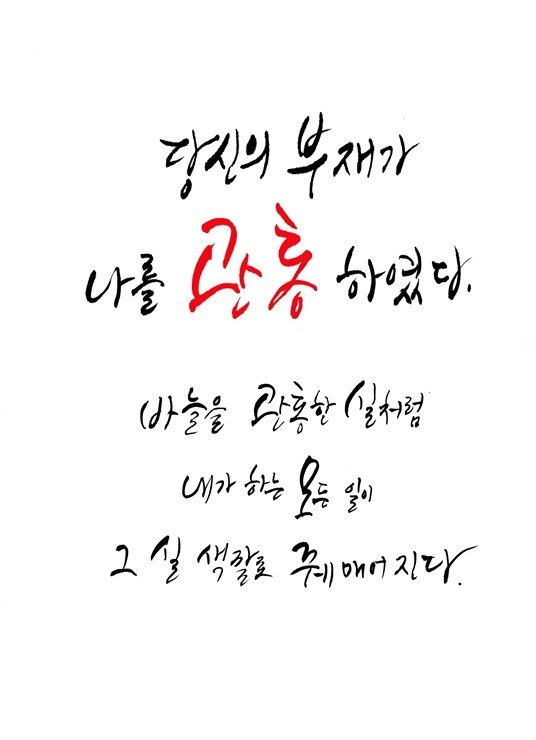

요즘엔 이렇게 손글씨처럼 보이는 멋스런 글씨체가 유행이다.

이런 걸 캘리그래피라고 해.

내용도 멋지고, 글씨도 멋지지.

두터비 파리를 물고 두험 우희 치다라 안자,

건넌산 바라보니 백송골이 떠 있거늘, 가슴이 금즉하여 풀덕 뛰어 내닫다가 두험 아래 잣바지거고.

모쳐라 날랜 낼싀만졍 에헐질 번 하괘라.

(해석) 두꺼비가 파리한 마리를 물고 두엄 위에 뛰어올라 앉아서,

건너편 산을 바라보니 날랜 흰 송골매 한 마리가 떠 있으므로 가슴이 섬뜩하여지고 철렁 내려앉아 펄적 뛰어 내닫다가 두엄 아래로 나자빠졌구나.

다행스럽게도 몸이 날랜 나였기에 망정이지 동작이 둔한 놈이었다면 다쳐서 몸에 멍이 들 뻔하였다.

이 시조는 마치 '이솝 우화'에라도 나오는 이야기 같지?

두꺼비가 파리를 물고 거름(두엄 : 주로 풀을 쌓고 분뇨를 덮어 썩게 만든 퇴비)에 올라갔대.

근데 저 멀리 매가 있는 거야.

놀라서 뛰어 내리다가 똥바가지인 두엄 아래 자빠지고 말았단다.

그치만 두꺼비는 부끄러운 줄 모르고,

"마침 날쌘 나니 망정이지, 다른 넘들이었다면 피멍들 뻔 했잖아." 이랬다는 이야기.

우화처럼 이야기를 담은 것을 <우의적(寓意的)>인 시라고 말한단다.

수탈하는 중간 관리들을 강하게 풍자한 시지.

두꺼비는 송골매는 두려워하는 넘이야.

높은 관리라면 임금을 무서워할 거고,

하급 관리라면 고급 관리를 무서워할 거고,

그러면서도 부끄러운 줄도 모르는 세상에 대한 풍자.

약자에게는 강한 체 뽐내고, 강자 앞에서는 비굴한 양반 계층을 풍자하는 멋진 시조란다.

두꺼비를 의인화하여 약육강식(弱肉强食)을 풍자한 사설 시조고,

백성을 못살게 굴던 양반들이

한족(漢族)이나 왜인(倭人), 북방 후진 민족 등 강대국의 침략에 직면하면 여지없이 굴복하고 마는 비굴한 태도를 비판한 시조이기도 해.

명나라에 대한 사대주의,

임진왜란때 임금의 도망,

병자호란때 치욕스런 굴욕,

그렇지만 백성에게는 수탈에만 욕심내는 탐관오리들...

모두 두꺼비같은 풍자의 대상이 되겠지.

그리고 꼭 두꺼비만 풍자하는 것이 아니라,

그렇게 돌아가는 '더러운 세상'을 풍자하는 것이기도 하단다.

김광규의 '묘비명'은 전에 한번 읽어본 일이 있는 시다.

한번 더 읽어 보자.

한 줄의 시는커녕

단 한 권의 소설도 읽은 바 없이

그는 한 평생을 행복하게 살며

많은 돈을 벌었고

높은 자리에 올라

이처럼 훌륭한 비석(碑石)을 남겼다.

그리고 어느 유명한 문인이

그를 기리는 묘비명을 여기에 썼다.

비록 이 세상이 잿더미가 된다 해도

불의 뜨거움 꿋꿋이 견디며

이 묘비는 살아남아

귀중한 사료(史料)가 될 것이니

역사는 도대체 무엇을 기록하며

시인은 어디에 무덤을 남길 것이냐. <김광규, ‘묘비명’>

반어와 풍자로 가득한 시지.

돈과 권력을 움켜쥔 사람의 '훌륭한 비석'도 반어지.

시인은 도대체 어떤 무덤을 남길 것인지... 생각하게 하는 시.

세상을 풍자한 시로 잘 등장하는 편이란다.

세상이 삐뚤다고 매번 이야기하는 일도 쉽지 않다.

그렇지만 또 냉철한 눈을 유지하는 것은 꼭 필요한 일이기도 하다.

세상은 비굴하게 살지 않는 일도 어렵지만,

또한 남을 괴롭히며 살게 되기도 쉬운 노릇이니,

이런 문학 작품을 읽으며 수시로 자신을 돌아볼 일이다.