오랜만이지?

아빠가 일 주일간 다녀온 곳은 충북 청원군의 한국교원대학교란 곳이다.

원래 사범대학으로 시작했는데, 지금은 교사들의 연수기관으로 쓰이고 있다.

물론 사범대학은 있긴 한데, 너무 시골이라 별로 인기는 없다.

요즘 아이들을 적게 낳는다고 하잖아.

그러니 사범대나 교육대가 점점 줄어들고 인기도 없다.

국가란 제도가 유지되려면 국민이 있어야 하는데, 한국처럼 국민이 급격히 줄어든다면

위기가 닥칠 날도 올지 모르겠다.

오늘은 '청록파' 시인으로 유명한 조지훈 시인의 시를 몇 편 살펴 보자.

청록파 시인이 유명해진 것은, 독재정권 시절 워낙 비판적 시를 교과서에서 제거하다 보니,

교과서에는 별로 저항적이지 않은 시인들의 시로 채워야 했기 때문일 것이다...

하는 것이 아빠의 의견이다.

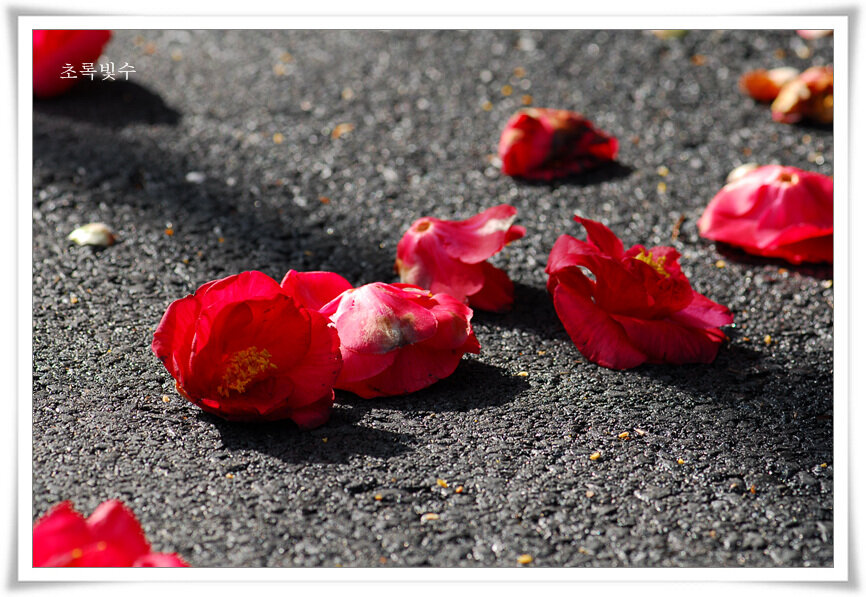

우선 그의 '낙화'를 한번 읽어 보렴.

꽃이 지는 걸 보고 눈물이 나는 아저씨의 마음을...

꽃이 지기로서니

바람을 탓하랴.

주렴 밖에 성긴 별이

하나 둘 스러지고,

귀촉도 울음 뒤에

머언 산이 다가서다.

촛불을 꺼야 하리

꽃이 지는데

꽃지는 그림자

뜰에 어리어

하이얀 미닫이가

우련 붉어라.

묻혀서 사는 이의

고운 마음을

아는 이 있을까

저허하노니

꽃이 지는 아침은

울고 싶어라. (조지훈, 낙화)

이 시를 읽고 나면 입 안에 어떤 운율이 남는단다. 특히 중간 이후 부분...

뭐뭐가 뭐뭐하니 뭐라뭐라고... 이렇게 3음보의 7.5조가 입에 짝 붙는다.

7.5조의 음률은 일본에서 인기를 얻은 시들에서 쓰이던 것들의 영향을 받은 거지.

일본을 죽어라 싫어하는 교수들은 굳이 <3음보>라고 우기지만,

일제 강점기에 일본 영향 받은 거를 변명할 필요는 없을 거로 보인단다.

슈퍼마리오 같은 만화영화에 보면 '나는 나는 마리오 / 마리오 박사' 이런 구절이 나와.

바로 7.5조지.

일본 시 중에 '하이쿠'라고 해서 5.7.5의 짧은 시가 있단다.

낙화란 시는 별 내용 없어.

그저 꽃이 지는 걸 보고 느낀 감상을 적은 거야.

1연에서, 낙화의 상황을 상정하고 있어. 그런데, 바람 탓은 하지 않는다. 자연의 섭리지.

2연에서 별이 스러지는 저녁이 되고 있다.(주렴은 구슬로 엮은 발이란다.)

3연에선 귀촉도(소쩍새) 울음과 함께 조금 감상적(센티멘탈, 슬픈 생각이 드는) 분위기를 자아낸다.

4연에선 촛불마저 끄고 싶단다. 꽃이 지는 모습을 더 감탄하려고...

5연에서 꽃지는 그림자가 뜰에 어리는 모습은 전통 한옥의 창호지에 비치는 모습같구나.

6연은 하이얀 미닫이 창이 우련(보일듯 말듯 은은하게) 붉게 비친다.

7연은 은일사(묻혀사는 이)임을 드러내고,

8연에서 계속 묻혀 살고 싶음을 드러낸다. 아는 이 있을까 두렵다(저어한다)고 하니 말이야.

9연, 아~

꽃이 지는 아침은 울고 싶어라...

더 설명하면, 옥에 티를 묻히는 꼴이 되겠구나.

근데, 아빠는 이 시를 조금 다르게 배열해 보고 싶다.

그러면, 마치 이 시는 3연의 연시조처럼 보일 수도 있거든. 아래처럼.

꽃이 지기로서니 바람을 탓하랴.

주렴 밖에 성긴 별이 하나 둘 스러지고,

귀촉도 울음 뒤에 머언 산이 다가서다.

촛불을 꺼야 하리 꽃이 지는데

꽃지는 그림자 뜰에 어리어

하이얀 미닫이가 우련 붉어라.

묻혀서 사는 이의 고운 마음을

아는 이 있을까 저허하노니

꽃이 지는 아침은 울고 싶어라. (조지훈, 낙화)

가장 한국적인 노래의 형식이라면 '시조창'이 아닐까 싶어.

시조창은 노래로 부르던 거였더든.

가장 한국적인 배경인 창호지 바른 미닫이문 앞에서

붉게 비친 꽃이 뚝뚝 지는 모습.

그리고 꽃이 지는 아침은 울고 싶어라...

화자는 '사라지는 아름다움에서 느끼는 삶의 비애'를 적고 싶었던 거겠지.

그게 주제지. '소멸되어 가는 것의 아름다움에 대한 슬픔' 이런 것.

이런 것이 한국적 은사의 체념과 달관의 멋이라고 한단다.

체념은 마음을 접은 상태고, 달관은 매달리지 않는 것이지.

먼저 읽었던 김영랑의 <모란이 피기까지는>에서는

꽃의 떨어짐을 보면서 격정적인 슬픔을 노래했다면,

이 시에서는

꽃이 떨어짐을 담담히 받아들이는 절제된 입장에서 노래하고 있단다.

다음은 같은 화자의 '봉황수'란 시를 읽어 보자.

벌레먹은 두리기둥 빛 낡은 단청(丹靑) 풍경 소리 날러간 추녀 끝에는 산새도 비둘기도 둥주리를 마구쳤다.

큰 나라 섬기다 거미줄 친 옥좌(玉座) 위엔 여의주(如意珠) 희롱하는 쌍룡(雙龍) 대신에 두 마리 봉황(鳳凰)

새를 틀어올렸다. 어느 땐들 봉황이 울었으랴만 푸르른 하늘 밑 추석을 밟고 가는 나의 그림자. 패옥(佩玉)

소리도 없었다. 품석(品石) 옆에서 정일품(正一品) 종구품(從九品) 어느 줄에도 나의 몸둘 곳은 바이 없었다.

눈물이 속된 줄을 모를 양이면 봉황새야 구천(九泉)에 호곡(呼哭)하리라. (봉황수)

한 연으로 이뤄진 시다.

제목이 '봉황수'이니 조선과 관련된 시임을 알 수 있다.

중국은 이성계가 세운 나라에 '조선'이란 이름을 내려 주었단다.

그리고 중국의 상징인 '용'보다 한 끗발 아래인 '봉황'을 조선 왕의 상징으로 쓰게 했다.

지금도 대통령 하사품 주변에 봉황이 그려진 것도 있단다.

<중국 자금성 태화전 용 조각>

'벌레먹은 둥근 기둥'과 '빈 바랜 단청'은 몰락하는 조선의 풍경이다.

둥근 기둥은 '궁전'이나 '왕가' 또는 '사찰'에나 쓰던 고급한 건축 양식이다.

조선 후기엔 조금 건방진 양반들도 두리 기둥을 쓰기도 했단다.

경주 양동마을 같은 곳에 가면 양반가에 둥근 기둥이 나타나기도 해.

추녀 끝에는 새들이 둥주리를 마구 치지 못하도록 망을 설치하기도 한단다.

큰 나라 섬기던 사대주의로 용상(옥좌)엔 거미줄이 가득하다.

쌍룡 대신에 봉황새를 틀어올린 사대주의 조선이 망했음을 잘 보여주고 있다.

어느 땐들 봉황이 울었으랴만, 이런 구절로 보면, 봉황은 울지 않는 새인 모양이다. 전설 속의 새.

그런데, 궁궐의 추석(궁궐 바닥을 깔던 돌조각)을 밟고 가는 화자는 울음이 난다.

궁궐에 신하들의 권위를 상징하던 패옥소리도 나지 않는다.

품계석 어디에도 화자는 몸둘 곳이 바이(전혀) 없었다.

나라가 망해서 탄식하는 것을 '맥수지탄' 이라고 한단다.

원래 보리는 '춘궁기'를 지나서 자라기때문에

보리가 익자마자 베어 먹는 것이 정상이래.

그러다 보니, '보리가 쑥 자란 것(맥수)'은 곧 먹을 사람이 전쟁에서 다 죽고 나라가 망했음을 뜻하게 되었지.

눈물이 속된 줄을 모를 양이면 봉황새야 구천(九天)에 호곡(呼哭)하리라.

아까 꽃이 지는 것을 보고 <울고 싶어라>하던 화자는 이제 <곡을 하리라>고 하는구나.

봉황새(죽은 나라)야, 눈물이 속된 것만은 아니다.

이제 나라가 망해버린 이 마당에, 눈물이 속되다고 참지 말고,

꺼어이 꺼어이, 목놓아 울어 보는 것은 어떻겠느냐... 이런 의미겠지.

이렇게 두 시를 읽노라니,

자못 조지훈이 울음의 시인이 되기도 하겠구나.

이 시를 앞부분과 뒷부분으로 나눠본다면, 선경후정이 되겠구나.

앞부분에선 퇴락한 궁궐 모습이,

뒷부분에선 쓸쓸한 화자의 감회가 드러니고 있어.

그러니 앞부분은 <사실>이 뒷부분은 <감상>이 드러난다고 봐도 되겠다.

오백년 도읍지를 필마로 돌아드니

산천은 의구하되 인걸은 간데 없네

어즈버 태평연월이 꿈이런가 하노라 - 길재

흥망이 유수하니 만월대도 만월대도 추초(秋草)로다.

오백년 왕업이 목적(牧笛)에 부쳐시니

석양에 지나는 객이 눈물계워 하노라. - 원천석

이런 시조들 역시 맥수지탄(麥秀之歎)이 잘 드러난 시라고 할 수 있겠다.

오늘은 조지훈의 시를 두어 편 시조들과 묶어서 살펴 보았다.

보통 시조를 '정형시'라고들 하는데

시조는 앞에서 이야기한 것처럼, <노래>였단다. 시조창이라고 부르지.

느릿느릿 부른 것인데, 종장 첫구절 석 자 부분은 악곡이 부르기 어렵고 변화가 많아.

그래서 글자를 석 자로 묶어 두었다고 그러더구나.

다른 부분은 얼마든지 글자 수를 바꿀 수 있지.

내일은 조지훈의 유명한 시 '승무'와 '석문'을 한번 읽어 보자.

조지훈의 '석문'은 서정주의 '신부'와도 묶어서 읽을 만 할 거야.

오랜만의 강의나 너무 길어지지 않게 여기서 그만!