안도현이란 작가가 있다.

그의 시는 짧은 속에 힘이 있다.

가장 짧은 '너에게 묻는다'부터 읽어 보자.

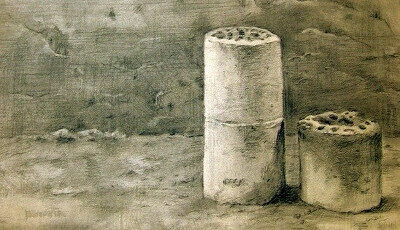

연탄재 함부로 발로 차지 마라

너는

누구에게 한번이라도 뜨거운 사람이었느냐 (너에게 묻는다)

연탄재보다 너는 못하지 않느냐?

이렇게 자문하는 시라고 볼 수 있다.

연탄재는 한번이라도 뜨거운 적이 있었다마는,

너는 과연 <누구>에게... 즉, 어떤 대상에게 정열을 다한 적 있었느냐?

삶을 그렇게 미지근하게 살아서야 쓰겠느냐?

이런 질책을 내리는 시다.

연탄재라는 아무 쓸모없어보이는 사물에서 그런 뜨거운 열정을 발견하는 시인의 눈이 매섭다.

열정과 사랑 없이 살아가는 인간들의 반성을 촉구하는 시라고 보면 되겠다.

삶의 가치란... 사람마다 다르게 생각하겠지만,

이렇게 뜨겁게 살아야 한다고 생각하는 사람도 있을 수 있겠지.

뜨겁게는 아니더라도, 적어도 스스로를 돌아보는 일은 가치있어 보인다.

다음엔 같은 주제를 나타낸 조금 긴 시, '연탄 한 장'을 보자.

또 다른 말도 많고 많지만

삶이란

나 아닌 그 누구에게

기꺼이 연탄 한 장 되는 것

방구들 선들선들해지는 날부터 이듬해 봄까지

조선팔도 거리에서 제일 아름다운 것은

연탄차가 부릉부릉

힘쓰며 언덕길을 오르는 거라네

해야 할 일이 무엇인가를 알고 있다는듯이

연탄은, 일단 제몸에 불이 옮겨 붙었다 하면

하염없이 뜨거워지는 것

매일 따스한 밥과 국물 퍼먹으면서도 몰랐네

온 몸으로 사랑하고

한 덩이 재로 쓸쓸하게 남는 게 두려워

여태껏 나는 그 누구에게 연탄 한 장도 되지 못하였네

생각하면

삶이란

나를 산산이 으깨는 일

눈내려 세상이 미끄러운 어느 이른 아침에

나 아닌 그 누가 마음 놓고 걸어갈

그 길을 만들 줄도 몰랐었네, 나는 (연탄 한 장)

삶은 곧 연탄 한 장이라는 은유를 들이 댄다.

아까는 연탄 한 장보다 못하다더니, 이제 조금 나아졌다. ㅋ

2연에서 연탄은 뜨거워져서 희생으로 사랑하는 존재로 묘사된다.

그러나...

나는 연탄 한 장보다 못하다. 역시 ㅎㅎㅎ

강한 자기 반성.

근데, 3연에서 갑자기 '삶은 나를 으깨는 일'로 건너뛴다.

연탄이 타고 나면 재가 되지.

그 재는 비탈길 대문 앞에 십여 장씩 쌓여 있단다.

그러다가 다들 잠든 사이 소복이 눈이 내린 새벽이면,

연탄재를 으깨서 미끄럽지 않게 만들었던 '연탄길'을 추억하며 이런 시를 쓴 것이다.

연탄처럼, 또 연탄재처럼 가치를 잃어가는 사물들에게서 가치를 길어올린 소중한 마음이 느껴진다.

그래서 연탄보다 못한 인간으로 살지 말자고,

만약에 만약에 우리가 '눈발'이라면, 좀 더 따스한 눈발이 되자고 이렇게 교훈적인 시도 쓴다.

근데, 시가 교훈적이면, ㅋㅋ

좀 수준이 높아보이진 않는다.

우리가 눈발이라면

허공에서 쭈빗쭈빗 흩날리는

진눈깨비는 되지 말자

세상이 바람 불고 춥고 어둡다 해도

사람이 사는 마을

가장 낮은 곳으로

따뜻한 함박눈이 되어 내리자

우리가 눈발이라면

잠 못 든 이의 창문 가에서는

편지가 되고

그이의 깊고 붉은 상처 위에 돋는

새 살이 되자 (우리가 눈발이라면)

진눈깨비는 눈과 비가 섞여 질척거리고 내리는 것을 의미한단다.

진눈깨비를 맞으면 기분 참 더럽겠지?

춥고 축축하고 눅눅한 찝찝함. ^^

그래서 어떤 눈이 되자고 그러니?

함박눈.

그것도 따뜻한 함박눈.

진눈깨비처럼 차갑고 축축하고 눅눅하고 찝찝한 그런 촉감 말고,

뽀송뽀송한 환하고 기분 좋게 내리는 함박눈 말이야.

그래서 잠 못 든 이에게는 다가가 위로의 편지라도 되고,

그 상처에 돋아나는 새살이 되자고 하고 있구나.

위로가 되는, 위안이 되는 존재가 되자꾸나~ 이런 좀 교훈적이고 계몽적인 시란다.

그런 마음을 마치 그림을 그려 보이듯 잘 형상화 한 시가 다음 시란다.

<겨울 강가에서>.

안도현 시 중에 이 시가 가장 뛰어난 시라고 아빠는 평가한다.

왜냐면, 교훈을 이야기하고 있으면서,

겉으로는 하나도 교훈을 담지 않았으니까.

담담하게 경치를 이야기했는데,

그 시를 읽는 사람들은 감동을 받을 수 있으니깐.

어린 눈발들이, 다른 데도 아니고

강물 속으로 뛰어내리는 것이

그리하여 형체도 없이 녹아내리는 것이

강은,

안타까웠던 것이다

그래서 눈발이 물위에 닿기 전에

몸을 바꿔 흐르려고

이리저리 자꾸 뒤척였는데

그 때마다 세찬 강물소리가 났던 것이다

그런 줄도 모르고

계속 철없이 철없이 눈은 내려,

강은,

어제 밤부터

눈을 제 몸으로 받으려고

강의 가장자리부터 살얼음을 깔기 시작한 것이다 (겨울 강가에서)

이 시는 세 부분으로 나눠볼 수 있다.

~것이다.로 끝나는 세 부분.

첫부분에서는 '강'이 주체야.

강은 제 속으로 뛰어내리는 눈이 녹는 것이 안타까워 죽겠대.

참 창의적인 생각이지 않니?

다음 부분에선 그래서 '강'을 더 의인화하여 표현했어.

강에 눈발이 닿으면 녹으니까,

눈발이 닿기 전에 몸을 획~~하고 틀었다는구나.

방향을 바꿔 흐르면 눈이 강에 바지지 않으니깐 말이다.

그래서 강물 소리가 세차게 들렸던 거래.

좀 의뭉스럽지않니?

강물이 눈발 스러지는 게안쓰러워서 뒤채이느라고 세찬 소리를 낸다고 표현하는 이 시인의 마음이

이 시에 대한 김용택 시인의 짤막한 해설도 있어.

어제 밤에 눈이 살포시 내렸다.

강의 가장 자리가 하얗게 얼어 있다.

얼음 위로 새들이 걸어 간 모양이다.

토끼 발자국이 얼음장 끝 찰랑이는 물가까지 찍힐 때도 있다.

내 몸으로 세상의 무엇을 받을 수 있을까.

이 시의 성공은 바로 여기에 있어.

시인은 겉으로 드러나게 시적 화자나 서정적 자아인 '나'를 말하지도 않았으면서,

자신의 생각을...

다른 이들을 위하여 스스로를 희생하는 숭고한 영혼의 이야기를

마치 강물이 눈발을 생각해서 제 몸을 얼려가는 이야기에 빗대서 능청스럽게 하고 있는 것.

그래서 시를 읽노라면 조금은 착해지기도 할지 모르겠다. ^^

또 그래서 어른들이 되면 시를 읽지 않는지도 모르겠고.

아빠가 읽어주는 시들은 어쩌면 아빠의 눈으로 본 것이라서,

지나치게 교훈적이거나 계몽적인 것 위주로,

또 시험에 날 법한 것 중심으로 설명할는지도 모르겠다.

그렇지만, 그것은 또 하나의 시선이니깐, 그러려니 하고 읽어주기 바란다.

세상의 모든 일에는 각자의 관점이 놓여있게 마련이니 말이다.