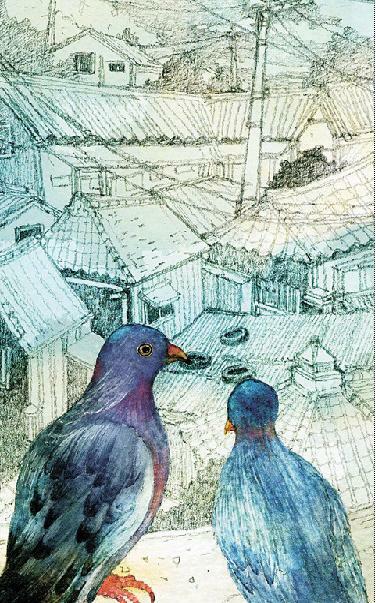

오늘은 유명한 시 '성북동 비둘기'를 읽어 보자.

문명, 문화는 인간을 편리하게 해주기도 했지만, 환경을 파괴하기도 했단다.

개발의 이면에는 늘 파괴라는 그림자가 드리워져 있곤 하지.

성북동 산에 번지(番地)가 새로 생기면서

본래 살던 성북동 비둘기만이 번지가 없어졌다.

새벽부터 돌 깨는 산울림에 떨다가

가슴에 금이 갔다.

그래도 성북동 비둘기는

하느님의 광장(廣場) 같은 새파란 아침 하늘에

성북동 주민에게 축복(祝福)의 메시지나 전하듯

성북동 하늘을 한 바퀴 휘돈다.

성북동 메마른 골짜기에는

조용히 앉아 콩알 하나 찍어 먹을

널찍한 마당은커녕 가는 데마다

채석장(採石場) 포성(砲聲)이 메아리쳐서

피난하듯 지붕에 올라 앉아

아침 구공탄(九孔炭) 굴뚝 연기에서 향수를 느끼다가

산 1번지 채석장에 도루 가서

금방 따낸 돌 온기(溫氣)에 입을 닦는다.

예전에는 사람을 성자(聖者)처럼 보고

사람 가까이

사람과 같이 사랑하고

사람과 같이 평화(平和)를 즐기던

사랑과 평화의 새 비둘기는

이제 산도 잃고 사람도 잃고

사랑과 평화의 사상까지

낳지 못하는 쫓기는 새가 되었다. (성북동 비둘기)

별로 어려울 것 없는 시야.

새 번지(문명)가 생기면서 본래 살던 번지(자연)가 없어졌대.

1연에선 <그래도> 성북동 비둘기가 마을을 한 바퀴 도는 여유가 있어.

그치만, 2연에선 피난하듯 지붕에 올라앉게 되고 말지.

연탄(구멍 9개짜리는 9공탄, 요즘엔 19공탄을 쓴다) 때는 문명 옆에서

자연의 향수를 느끼는 비둘기.

3연에선 사람과 가깝게 평화를 즐기던 비둘기였는데

이제 모든 것을 잃고 아무 것도 낳지 못하는 새가 되고 말았다는 시.

지금은 환경에 대한 이야기가 보편적인 것 같지만,

이 시가 발표되던 1960년대엔 그런 이야기는 쉽사리 하지 못한 것이란다.

이 시의 화자는 <문명 파괴의 폭력성>을 이야기하기 위해 무얼 이야기했지?

성북동이란 조용하던 동네의 비둘기를 바라본 것이지.

이렇게 뭔가를 바라보고(볼 관 觀), 그것을 마음 영상에 비추어(비출 조 照) 생각하는 것을 <관조>라고 해.

좀 어려운 말 같지만, 추상적인 마음, 보이지 않는 마음을

듣는이에게 확~ 다가가게 하려면, 관조가 필요하지.

누구에게나 보이는 겉모습은 다르지만, 그 내면적 의미까지 파악하는 관조적 시선을 가지려면,

깊은 사고의 과정이 필요하단다.

인생에 대한 관조가 두드러진 김광섭의 <생의 감각>을 한번 읽어 보자.

여명(黎明)에서 종이 울린다.

새벽별이 반짝이고 사람들이 같이 산다.

닭이 운다. 개가 짖는다.

오는 사람이 있고 가는 사람이 있다.

오는 사람이 내게로 오고

가는 사람이 다 내게서 간다.

아픔에 하늘이 무너지는 때가 있었다.

깨진 그 하늘이 아물 때에도

가슴에 뼈가 서지 못해서

푸르른 빛은 장마에

황야(荒野)처럼 넘쳐흐르는

흐린 강물 위에 떠 갔다.

나는 무너지는 둑에 혼자 서 있었다.

기슭에는 채송화가 무더기로 피어서

생(生)의 감각(感覺)을 흔들어 주었다. (생의 감각)

여명은 '검을 려, 밝을 명'이니깐, 아직 어둑어둑한데 밝아지려는 기미가 보이는 시간이란다.

이른 새벽으로 보면 돼.

이른 새벽에 종이 울리는 소리.

반짝이는 새벽 별과 닭 소리, 개 소리, 오가는 사람 소리.

이런 것은 새로울 것이 없지만, 화자에게는 신선하게 들려.

어떤 때 이런 소리들이 들릴까?

닫힌 공간에 갇혔다 나온 사람이 아닐까?

군대나, 감옥이나, 병원처럼 일상과 격리된 생활 끝에 들리는 소리들...

2연의 <오는 사람이 내게로 오고,

가는 사람이 내게서 간다>는 '나'의 중심성을 이야기한 것 같아.

불교에서 말하는 <일체유심조>, 곧 세상 모든 일은 오직 마음이 만들 뿐...

내가 없다면 세상의 모든 것이 아무 존재의 이유가 없지 않겠니?

3연의 <무너진 하늘>과 <깨진 그 하늘>은 희망이 무너지고 절망의 나락에 빠진 화자의 심정을 나타내고 있어.

실제로 화자는 고혈압으로 쓰러졌다 일주일만에 깨어난 뒤의 감각을 쓴 시란다.

죽음에서 소생한 사람의 생생한 생환기라고 볼 수 있지.

깨진 그 하늘이 아물 때에도

가슴에 뼈가 서지 못해서

푸르른 빛은 장마에

황야(荒野)처럼 넘쳐흐르는

흐린 강물 위에 떠 갔다.

깨진 하늘이 아무는 일은, 회복이겠지.

가슴에 뼈가 서는 일은 <희망과 의지> 같은 것일 거야.

회복기에 의지가 약해서 푸르른 <희망>의 빛은

장마에 황야를 넘쳐흐르는 강물처럼 <흐린> 것이었대.

절망이 그만큼 깊었단 이야기가 되겠지.

그러다가 무너지는 둑 옆에 선 어느 순간,

작고 보잘것도 없이 무더기지어 피어있는 채송화가

"사는 것은 질긴 거예요." 이렇게 "당신도 살아 있잖아요." 이렇게

"일단 살아 있단 것이 중요해요." 이렇게 살아있음에 대한 이야기를 던져주는 것 같단 이야기지.

힘들 때 한번씩 보면 좋을 그런 시일 것 같구나.

오늘은 요기까지!