빈에서의 이틀째 밤이다(한국은 이미 다음날 새벽이지만). 오전에 프로이트박물관에 들렀다가 벨베데레궁전에 클림트와 에곤 실레, 뭉크 등의 그림을 보고(예기치않은 작품도 몇 있었다. 다비드의 대작 ‘나폴레옹‘ 같은), 도심에서 점심을 먹었고 빈의 상징이라는 슈테판 대성당(고딕양식)과 성베드로 성당(바로크양식) 등을 구경했다. 그러고는 가이드의 안내를 받아 합스부르크 왕가의 궁전인 호프부르크를 둘러보았다. 카페 카프카를 방문한 것이 저녁을 먹기 전 마지막 일정이었다.

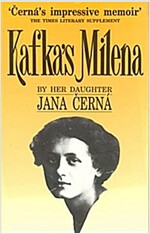

예상대로 손님이 많아서 일행은 카페 앞에서 단체사진을 찍는 데 만족했다. 이 카페와 카프카의 직접적인 관련은 확실치가 않은데 그냥 이름이 ‘카페 카프카‘라는 사실에도 의미를 부여하고자 했다. 본래는 카프카가 밀레나와 만났던 카페가 아닐까 싶어서 일정에 포함시킨 것인데 확증하기는 어렵다. 프라하에서 처음 밀레나를 만났던 카프카는 이후에 작품 ‘화부‘를 번역하게 된 밀레나와 자주 편지를 교환하면서 친해지게 되고 급기야는 빈으로 밀레나를 찾아간다. 그래봐야 고작 두 번의 만남이었다. 어디서 만났을까? ‘어느 카페에서‘라고만 나온다. 카페의 도시라고 불리는 빈에서 ‘어느 카페‘라니?

추가적으로 뭔가 더 알게 되기 전까지는 현재의 ‘카페 카프카‘가 카프카 투어의 한 일정을 차지하는 수밖에 없다. 저녁을 먹고 호텔로 돌아오는 버스칸에서 나는 카프카가 키얼링 요양원에서 숨진 지 사흘 뒤에 지면에 발표된 밀레나의 ‘애도사‘를 발췌해 읽었다. 밀레나가 카프카를 어떻게 바라보았는지 알 수 있다. 그녀는 놀라운 선견지명도 보여준다.

˝그제 빈 근교의 클로스터노이부르크 근처에 위치한 키얼링 요양원에서 프라하의 독일어 작가인 프란츠 카프카 박사가 사망했다. 여기에서는 그를 아는 사람이 극히 적었다. 그는 자기만의 길을 가는 사람이었기 때문이다. 현자였으며, 또한 세상을 두려워하던 사람이었다.

그는 벌써 몇년 전부터 폐결핵을 앓고 있었다. 그는 병을 고치려고 노력하기는 했지만, 한편으로는 의도적으로 병을 키우고 내심 장려하기도 했다. 영혼과 마음이 짐을 더 이상 짊어지지 못하게 되자, 짐이 적어도 좀 고루 나뉠 수 있도록 하기 위해 폐가 그 짐의 반이라도 짊어지기로 했다고 그는 언젠가 한번 편지에 쓴 적이 있다. 그의 병은 그 결과였다.

(...)

그는 신경이 무한히 예민한 사람만이 가질 수 있는 인간에 대한 통찰력을 가지고 있었다. 스스로는 외로우면서도 상대방이 눈만 한번 반짝거려도 그를 거의 예언자처럼 꿰뚫어볼 줄 아는 그런 사람이었다. 그는 세상을 비범하게, 그리고 깊게 인지하고 있었다. 그리고 그 자신 또한 비범하고 깊은 세계였다. 그는 현대 독일문학에서 가장 중요한 작품들을 썼다. 전 세계에 걸쳐 오늘의 세대가 치러내야 하는 투쟁들이 그 작품들 속에 담겨 있다.

(...)

그의 작품들은 모두 인간들 사이에서 일어나는 불가사의한 몰이해, 그리고 죄없이 저지른 잘못 등으로 인해 야기되는 끔찍한 전율을 묘사하고 있다. 그는 다른 사람들은 아무것도 듣지 못하고, 그래서 자신들이 안전하다고 믿고 있는 그곳에서조차 어떤 소리를 들을 수 있을 정도로, 그토록 섬세한 양심을 가지고 있었던 예술가요, 인간이었다.˝(1924.6.3.)

이 정도의 애도사를 쓸 정도면 카프카에게 각별한 존재가 아닐 수 없다. 비록 숨을 거둔 곳이기도 하지만 빈은 카프카에게 밀레나의 도시였다고 해도 과언이 아니다...