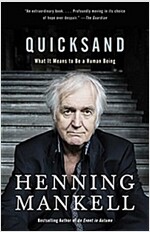

형사 발란데르 시리즈로 유명한 작가라지만 스웨덴의 작가이자 연극연출가 헤닝 만켈에 대해서는 그의 마지막 에세이 <사람으로 산다는 것>(뮤진트리, 2017) 덕분에 알게 되었다. 2014년 암 진단을 받고 투병 중에 쓴 에세이로 만켈은 이듬해 2015년 67세로 세상을 떠났다. 번역본 부제도 '삶의 끝에서 헤닝 만켈이 던진 마지막 질문'으로 붙여진 이유다.

원저는 스웨덴어판인데, 한국어판은 독어판을 대본으로 하고 있다. 찾아보니 영어판도 출간돼 있다(발란데르 시리즈의 최근작은 <사이드트랙>이다).

아직 책을 읽어나가기 전이지만 만켈의 헌사 때문에 몇 마디 적게 되었다. 이렇게 적고 있다. "에바 베르히만에게. 또한 이 책은 제빵사 테렌티우스 네오와 그의 이름 모를 부인에게 바치는 것이기도 하다. 이 부부의 얼굴은 그들이 살던 폼페이의 집에서 발견된 초상화에서 볼 수 있다."

일단, 에바 베르히만. '베르히만'이란 성은 영어로는 '버그만'으로 읽고 스웨덴어로는 '베리만'으로 발음되는 듯한데, 가장 먼저 떠올릴 수 있는 이름이 영화감독 잉마르 베르히만이다. 에바 베르히만이 바로 그의 딸이고 직업도 아버지와 같은 영화감독이다. 찾아보니 그녀의 어머니 엘렌 베르히만도 영화감독이었다. 에바는 1945년생으로 1948년생인 만켈보다는 세 살 많다. 두 사람은 1998년부터 2015년 만켈이 세상을 떠날 때까지 부부였다(아마도 법적인 부부 기간이 그랬다는 것으로 보인다. 혼인 신고를 하지 않고 사는 부부도 많으니까). 위의 사진이 부부의 모습이다. 이렇듯 안면을 익히게 되니까 책에도 더 관심을 갖게 된다.

만켈은 마지막 책을 아내에게 바치면서 "또한 이 책은 제빵사 테렌티우스 네오와 그의 이름 모를 부인에게 바치는 것이기도 하다"고 적었다. 테렌티우스 네오와 그의 아내라... 이 부부의 초상화도 찾아봤다.

어디선가 본 듯한 초상화가 뜨는데, 이 그림 속 부부에 대한 만켈의 묘사는 이렇다. "삶의 한가운데에 있는 두 사람의 모습, 둘의 표정은 진지하면서도 몽환적이다. 여자는 매우 아름답지만 수줍어 보인다. 남자 역시 부그러워하는 표정이다. 두 사람은 자신의 삶을 아주 진지하게 받아들이고 있다는 인상을 준다."

남편의 직업이 제빵사였다는 건 고고학자들이 밝혀낸 사실이리라. '삶의 한가운데'에 있다고 했지만 '한창때'라고 옮겨도 무방하지 않을까 싶다. 아주 젊어 보여서 이 부부는 20대 내지 많아야 30대 초반의 나이로 보인다. 이 초상화가 그려진 이후 두 사람은 얼마나 더 오래 살았을까? 그림에서는 불행의 암시를 읽을 수 없지만(적어도 나로선) 서기 79년 베수비오 화산의 대폭발로 이탈리아 남부 도시 폼페이는 최후의 날을 맞았고 이들 부부도 운명을 같이했다. 당시 폼페이는 로마 상류계급의 휴양지이자 아름다운 항구도시였다.

부부의 마지막 순간에 대해 만켈은 이렇게 적는다. "서기 79년에 화산이 폭발했을 때, 무슨 일이 일어났는지 이해할 시간이 이 부부에게는 없었을 것이다. 둘은 삶의 한가운에서 죽었다. 화산재와 이글거리는 용암에 묻혀." 특별히 테렌티우스 네오 부부가 아직까지 기억되는 것은 그들의 초상화가 기적적으로 남아 있기 때문이다. 그들의 삶을 적은 기록이 남았다면 그 또한 초상화와 비슷한 의의를 갖게 되었으리라. 만켈이 생의 마지막 시간을 살면서 적어간 기록 또한 마찬가지다. 그는 이미 지상에 없지만 그의 독자들에겐 여전히 살아서 말을 건넨다. 내가 그의 책을 읽으며 그의 '한국어 육성'을 듣는 것처럼.

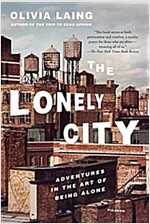

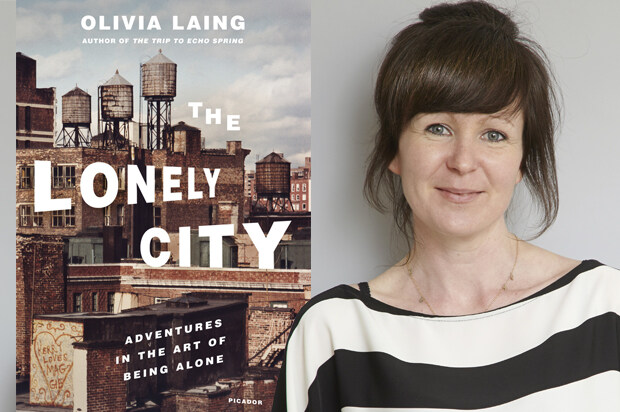

만켈의 책 제목과 나란히 적은 것은 올리비아 랭의 <외로운 도시>(어크로스, 2017)에서 가져온 것이다. '뉴욕의 예술가들에게서 찾은 혼자가 된다는 것의 의미'가 부제. 저자는 <옵저버> 부편집장을 지낸 영국의 저널리스트이자 에세이스트이다. '제2의 리베카 솔닛'이라는 평도 듣는 모양인데, 여하튼 국내 독자들에겐 초면이다. <외로운 도시>는 원제를 그대로 옮긴 것인데, 제목이 염두에 둔 도시는 뉴욕이다.

"30대 중반에 사랑을 좇아 런던에서 뉴욕으로 이주했지만 하루아침에 실연을 당하고 철저히 혼자가 된 랭. 고립감·우울·피해망상으로 지독한 외로움에 시달리던 그는 에드워드 호퍼의 그림에서 자신이 느끼는 감정의 단서를 발견하고 뉴욕을 살아낸 예술가들의 작품과 삶 속으로 빠져든다. 대도시 속 고독한 현대인을 상징적으로 묘사해낸 호퍼의 유리벽, 팝아트의 선구자로 화려한 명성을 누렸지만 고립감이 작업의 원동력이었던 워홀의 녹음기, 아무도 모르게 자기만의 예술적 세계를 구축했던 아웃사이더 아티스트 헨리 다거의 콜라주, 동성애와 섹스를 주제로 삼고 에이즈 운동을 펼쳤던 행동예술가 데이비드 워나로위츠의 가면, 상실과 단절의 상처를 실로 꿰매고자 했던 설치미술가 조 레너드의 이상한 열매까지. 랭은 이들이 남긴 외로움의 다양한 조각을 유연하게 이어붙이며 ‘우리가 거주하는 고독이라는 도시’의 맨 얼굴을 선명하게 드러낸다."

이 책 역시 나는 첫 장을 열어보았을 뿐이지만, 읽어볼 만하다는 인상을 받는 데까지 오랜 시간이 걸리지 않았다. "사람은 어디서든 고독할 수 있지만, 도시에서 수백만의 인간들에게 둘러싸여 살면서 느끼는 고독에는 특별한 향취가 있다"는 대목에서다.

어떤 고독이고, 어떤 향취인가. 나대로 규정하자면 '고독한 형체(Lonely Form)'라는 제목의 사진이 던져주는 인상 같은 것이다. 1955년 <라이프>에 실린 것인데, "가르보가 최근 어느 오후에 뉴욕 자택 근처의 1번 애버뉴를 건너고 있다"는 설명이 붙어 있다. 가르보는 그레타 가르보를 말한다. 스웨덴 출신으로 전성기에 은막의 여신으로 불렸지만(1935년작 <안나 카레니나>도 전성기의 작품이다) 서른여섯 살에 일찍 은퇴한 가르보는 1941년부터 거의 50년의 긴 은퇴 기간을 대부분 뉴욕에서 보냈다. 제목대로 '얼굴'이 아니라 '형체'를 찍은 사진에서 가르보를 알어볼 사람은 많지 않으리라. 사진에 드러나지 않은 얼굴은 카메라를 눈치챘다면 귀찮은 파파라치에 대한 거부감 내지 고독을 방해한 훼방꾼에 대한 혐오감으로 찡그러져 있을지도 모른다. 사정이 어떻든 이제 우리는 사진 속에서 '가르보의 고독'과 함께 '도시의 고독'을 읽는다. 배경이 한적한 시골길이라면 전혀 다른 느낌을 주었을 것이기에.

덧붙이자면, 가르보는 평생 독신으로 살았고 자식도 없었다. 1990년에 사망했을 때 주식과 채권에 투자해서 모은 재산은 모두 조카딸에게 상속되었다. 여신에게 맞는 짝이 지상에는 없었던 모양이다...

17. 01. 22.