얼마전에 읽은 톰 스탠디지의 <소셜미디어 2000년>(열린책들, 2015)의 결론 부분에는 소셜미디어 시대에 대한 낙관과 회의적 전망이 소개되고 있는데, '낙관파'의 대표적 인물이 <끌리고 쏠리고 들끓다>(갤리온, 2008), <많아지면 달라진다>(갤리온, 2011)의 저자 클레이 셔키라면, '회의파'에는 말콤 글래드웰과 함께 인터넷 비평가 예브게니 모로조프가 꼽힌다.

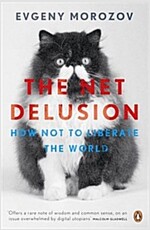

글래드웰이야 널리 알려져 있지만 모로조프는 좀 생소하다. 그래도 책은 번역돼 있겠거니 했는데, 유감스럽게도 아직 한권도 소개되지 않았다. 그의 책을 '세계의 책' 카테고리로 분류할 수밖에 없는 이유다.

아마도 번역중이지 않을까 싶기도 한데, 모로조프의 대표작은 <인터넷 환상>(2012)와 <세상을 구하려면 여기를 클릭하시오>(2014)다. <변화: 인터넷이 우리의 삶을 어떻게 바꾸고 있는지에 관한 19편의 에세이>(2014)에도 그의 글이 포함돼 있다. 그의 요지는 '좋아요'를 누르는 것만으로 세상이 바뀌지 않는다는 것. 게다가 인터넷이라는 혁신적 발명이 1990년대에 갖게 했던 '사이버 이상주의'가 더이상 유효하지 않다는 것이다. 그의 견해는 작년봄 한겨레에 실린 인터뷰 기사를 참고해도 좋겠다(http://www.hani.co.kr/arti/economy/it/682720.html).

-고도의 정보화가 진행되면서 인터넷이 세상을 변혁하리라는 초기 이상은 현실에서 다르게 진행된 것 같다. 우리가 생성하는 정보가 우리에게 속하지 않고 거대 기업들의 소유가 되듯이 말이다. 현재 상황을 어떻게 보나?

“좋은 소식과 나쁜 소식이 있다. 좋은 소식은 실리콘밸리 기업들이 기술 인프라에 충분한 투자가 이뤄지면 어떤 일들까지 이뤄낼 수 있는지 보여줬다는 점이다. 많은 부분이 자동화되고 우리는 남는 시간을 즐길 수 있다. 나쁜 소식은 그것이 진정 우리 사회를 진전시키는 것과는 거리가 멀다는 점이다. 미국에는 요즘 스마트폰으로 주차 공간을 파는 게 유행이다. 실제 땅을 파는 게 아니라 주차할 수 있다는 정보를 거래하는 것이다. 도시계획을 증진할 수 있는 정보기술이 상업용으로 전락한 것이다. 다시 공공의 손으로 되돌리는 유일한 방법은 정보의 소유 구조를 다르게 하는 것이다.”

-무슨 뜻인가?

“(플랫폼을 제공하는) 대기업들이 정보를 소유하는 게 당연하다는 실리콘밸리 방식을 그대로 받아들여선 안 된다는 뜻이다. 그럼 누가 소유해야 하나? 시민, 도시, 당국 등 다양한 대안이 있다. 소유란 개념에도 문제가 있다. 지금은 정보를 소유한 이가 당연히 팔 권리도 있다고 여겨지는데, 꼭 소유한 사람에게 팔 권리를 줘야 하는 것도 아니다.”

-세계를 ‘더 나은 곳’으로 만든다는 게 실리콘밸리 혁신의 가치라고 한다.

“실리콘밸리는 ‘앱 패러다임’이라는 방식으로 작동한다. 그들은 사회적 문제를 풀기 위해 앱을 만든다. 그 앱으로 돈을 번다. 그러는 중에 사회문제는 자동으로 풀리리라 기대한다. 실제 문제를 푸는 건 누구인가. 대개 개인이 그 책임을 안게 된다. 과거 개인과 함께 책임을 안고 있던 기업과 당국은 덕분에 책임을 벗게 되는 것이다.”

모로조프의 관점으로 보면, 헬스 앱이 운동을 시켜주리라는 앱 패러다임 세상에선 사회적 의제인 보건은 순전히 개인이 알아서 지켜야 할 건강으로 대체된다.

-디지털 기술은 정보 강자와 약자의 격차를 점점 벌리는 듯하다. 무엇을 해야 하나?

“나는 더이상 의미가 없는 ‘인터넷’이라는 단어를 좋아하지 않는다. 우리가 인터넷이라고 부르는 것은 이제 온갖 예측 기술, 광고와 감시로 가득 차 있다. 하지만 1990년대 사이버 이상주의자들이 남긴 좋은 인상이 유산으로 강하게 남아 있다. 이를 깨고 실체를 보는 것부터 시작해야 한다.”

모로조프의 책들을 주문하려다 이런 포스팅을 하는 건 물론 그의 책이 소개되면 좋겠다고 생각해서다...

16. 02. 14.