낮에 외출하면서 우편함에서 꺼내든 게 이번주 <한겨레21>인데, 출판면에서 아르메니아인 대학살을 다룬 그래픽 노블 <메즈 예게른>(미메시스, 2011) 리뷰기사를 읽었다. 생소한 단어인 '메즈 예게른'은 아르메니아어로 '대재앙'을 뜻한다고. 책은 귀가길에 서점에 들러 바로 구했다. 생각보다는 얇은 책이지만 참혹한 학살의 진실은 마음을 무겁게 한다. 낮에 읽은 기사를 옮겨놓는다.

한겨레21(11. 05. 23) “세상의 모든 죽음이 그곳에 있었다”

“‘어떤 사람들’을 추방하는 목적은 미래를 위해서, 우리의 조국을 보호하기 위해서이다. 그들은 어디에라도 살아 있다면 절대 선동적인 생각을 버리지 않을 것이다. 그래서 우리는 그들의 수를 가능하면 줄여야 한다. 부모들이 어떤 고문을 당했는지 기억하지 못하는 고아들만 수용하고 보호하도록 하라. 다른 고아들은 추방 행렬과 함께 보내라.”

1915년 당시 터키의 내무부 장관이던 메흐메트 탈라트 파샤가 시장들에게 보낸 전보다. 이탈리아 작가 파울로 코시가 그린 그래픽 노블 <메즈 예게른>(미메시스 펴냄)은 ‘어떤 사람들’의 이야기다. 어떤 사람들은 아르메니아인을 뜻한다.

20세기 최초의 대학살

탈라트가 전보에 글을 휘갈기는 그 순간에도 수천 명의 아르메니아 사람들은 생을 놓고 쓰러져갔다. 죽음의 방식은 여러 가지였다. 총칼에 찔리거나, 목을 매달리거나, 목적지도 없이 시리아나 메소포타미아 사막을 헤매는 추방 행렬에 합류하거나. 터키 군인들은 가족 앞에서 딸을 윤간하고 어린 아들이 보는 앞에서 아버지의 이를 뽑아 이마에 쑤셔 박았다. 작가의 말마따나 “지구상의 모든 죽음이, 온 역사를 통틀어 존재하는 모든 죽음이” 그곳에 있었다.

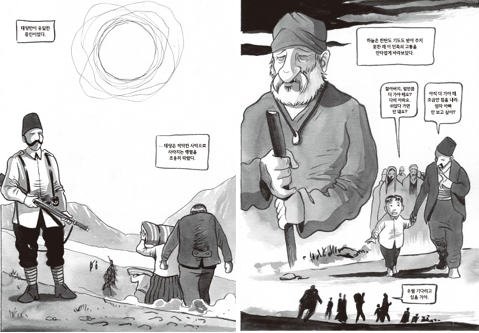

죽음의 공포가 극에 달한 아르메니아인들은 미쳐갔다. 어미는 어린 자식을 우물에 던져버렸고, 임신부는 노래하며 유프라테스강에 몸을 던쳤다. 허기와 두려움으로 정신을 잃은 이는 자신의 배설물을 먹기도 했다. <메즈 예게른>이 사진집이나 디테일한 묘사의 역사서가 아니란 점이 독자 처지에서는 다행이다. 건조한 내레이션과 흑백의 그림은 독자가 끔찍함의 수위를 조절할 수 있게 도왔다. 찬찬히 들여다보면 사진보다 선명하지만 눈을 질끈 감고 빠르게 다음 장으로 넘긴다면 잔인한 역사의 현장에서 황급히 벗어날 수 있었다.

아르메니아인은 자신들의 슬픈 역사를 ‘메즈 예게른’이라 부른다. ‘대재앙’이라는 뜻이다. 역사적으로는 1915~16년 터키 당국이 아르메니아인을 학살한 사건을 말한다. 희생자는 150만 명 이상으로 추정된다. 20세기 최초의 대학살이었다.

징후가 있었다. 1895~97년 오스만제국의 술탄 압둘 하미드는 아르메니아인을 살해하라는 명령을 내린다. 이때 죽임을 당한 아르메니아인은 30만 명에 달한다. 배경은 이렇다. 이슬람 국가인 오스만제국의 영토에 거주하던 소수민족 아르메니아인은 기독교를 믿었다. 이들이 기독교를 믿기 시작한 것은 4세기 초로, 오스만제국 영토 안에서 아르메니아인과 무슬림은 십수 세기 동안 별다른 적개심 없이 어울려 지냈다. 그러나 19세기 말 제국들이 어깨를 겯고 서로의 욕망에 따라 손을 잡거나 충돌하기 시작하자 불똥이 엉뚱한 민족에게 튀었다. 1877년 러시아-투르크 전쟁으로 러시아가 아르메니아인의 거주 지역인 터키 북동부를 점령하게 되는데, 러시아가 그곳 사람들에게 권리 향상을 위한 개혁이라는 달콤한 사탕을 건넨다. 이를 계기로 아르메니아인 사이에서 민족운동이 서서히 일어나기 시작한다. 무슬림과 충돌하는 일이 잦아졌고, 오스만 정부는 잔인한 대응을 한다. 이런 대응이 이어지다 폭발한 게 1차 학살이었다.

1908년 청년투르크당에 쿠데타가 일어나고 정치인 3명이 독재적인 권력을 가진다. 이들은 1909년 술탄 하미드 2세를 폐위하고 1911년 비밀 회의를 열어 아르메니아인 절멸에 골몰한다. 계획은 3단계였다. 첫째 군대와 행정부 내 아르메니아인들을 추방할 것, 둘째 지역 저명 인사, 아르메니아 당의 당원, 군에 들어갈 수 있는 성인 남자를 추방하고 제거할 것, 셋째 남아 있는 시민들을 없앨 것. 남자는 보이는 대로 죽이고, 죽음의 공포가 눈에 서린 여자와 아이들은 사막으로 내몰았다. 이들은 허기와 피로, 폭력에 남은 생을 짓이기다 죽어갔다.

터키에서 메즈 예게른은 금기시되는 단어다. 터키 정부는 이 대재앙을 강제 이주에 따른 희생이었다고 주장한다. 2006년 <내 이름은 빨강>으로 노벨문학상을 받은 터키의 소설가 오르한 파묵은 2005년 “제1차 세계대전을 전후해 터키에서 아르메니아인들이 살해당했다. 그러나 터키는 지금도 그 사실을 인정하지 않고, 그 사건에 대해 공개 언급이나 토론을 금지하고 있다”고 말했다. 정부는 발끈했다. “파묵은 터키의 정체성과 터키 군대, 나아가 터키 전체를 적대시하는 근거 없는 주장을 퍼뜨렸다.” 터키 정부는 파묵을 기소했다. 터키에서 아르메니아인 학살의 역사는 흐르지 못한 채 고여 있다. 터키의 수도 앙카라에는 아직까지 메흐메트 탈라트 파샤의 이름이 붙은 대로가 있다. 그의 무덤은 이스탄불 ‘순교자의 언덕’에 있다.

글보다 더 세게 이야기하는 흑백의 선

역사의 굵직굵직한 순간을 백 마디 말 대신 그림으로 대신 말하는 그래픽 노블들이 있었다. 이슬람혁명기를 다룬 <페르세폴리스>(마르잔 사트라피 지음), 보스니아 내전을 다룬 <안전지대 고라즈데>(조 사코 지음), <9/11 테러 리포트: 그래픽 어댑테이션>(시드 제이콥슨·어니 콜론 지음) 등이다.

<메즈 예게른>의 파울로 코시도 터키 정부가 끝내 지우려는 역사를 글과 그림으로 기록했다. 사실을 근거로 하되, 픽션을 가미했다. ‘피해자’라는 보통명사를 뒤집어쓴 아르메니아인들에게 문학적 숨결을 불어넣어 가상의 고유명사로 되살려놨다. 지은이는 이야기 자체로도 충분히 강렬하기 때문에 최대한 단순한 선으로 그림을 그렸다고 밝혔다. 때로 그림은 글보다 더 많은 말을 한다.(신소윤 기자)

11. 05. 19.

P.S. 아르메니아 대학살과 관련한 책이 더 있나 찾아봤는데, 엘리프 샤팍의 소설 <이스탄불의 사생아>(생각의나무, 2009) 정도만 눈에 띈다. 책소개의 일부는 이렇다.

세계의 절반이 넘는 영토를 다스렸던 광대한 오스만 제국은 아시아 대륙의 서쪽 끝에서 동양과 서양의 문화가 뒤섞이는 신세계를 열었다. 여러 민족과 국가가 이슬람이라는 깃발 아래 뭉쳐지면서 다수와 소수의 관계는 아르메니아 민족의 대학살이라는 비틀어진 모습으로 드러난다. 제1차 세계대전 당시 오스만 제국은 터키에 살고 있던 아르메니아인들의 약 3분의 2를 학살했다고 한다. 정확한 추산은 어렵지만 백만 명 이상이 학살되었다는 것이 통설이다. 이 소설의 주인공들은 바로 이러한 역사적 사실을 기억하거나 망각하려는 평범한 아르메니아인들과 터키인들이다. 단순히 현대 터키 공화국의 오늘을 살펴보는 데 그치지 않고 내부의 모순과 위선을, 국가와 민족의 비틀린 상처를 두 가정의 두 여성이 살아가는 일상의 모습에서 용감하게 드러낸 작가의 역량이 대단한 것도 바로 이 지점이다. 진실을 대면하는 여러 가지 방법 중에서 작가가 택한 탄탄한 맥락의 스토리텔링은 이 소설이 가진 특별한 매력이다.