<오름 오르다>(현대문학사, 2004)에 이어서 이성복 시인의 두번째 사진 에세이집 <타오르는 물>(현대문학, 2009)이 지난해 말에 출간됐다. 해가 넘어오면서 여유가 없었던 탓에 미처 챙겨놓지 못했다. 다행히 소개기사가 눈에 띄기에 기꺼이 옮겨놓는다. 책은 내주에 구해봐야겠다.

◇‘현대문학’에 연재했던 에세이 12편에다 미발표작 12편을 더해 사진에세이집을 펴낸 이성복 시인. 이 책은 “졸린 눈으로 바라보는 포식자 곁에서 태연히 풀을 뜯는 가젤의 무리처럼 삶은 고통 바로 옆에서, 고통과 함께 자고 먹고 새끼 친다” 같은 명징한 아포리즘으로 가득하다.

세계일보(10. 01. 09) 이성복 시인 사진에세이집 ‘타오르는 물’

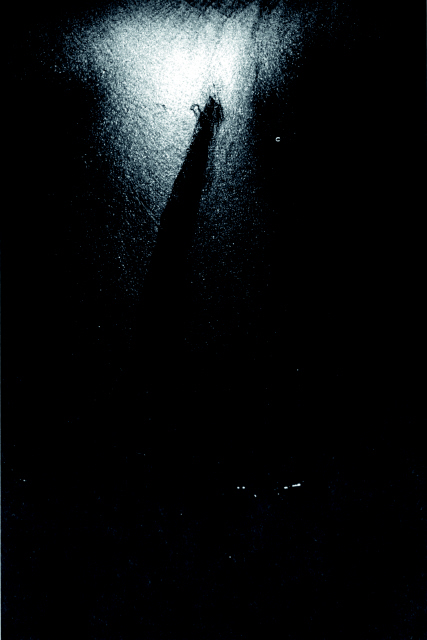

해가 바뀌는 어수선한 시기에 얼굴을 내민 책이 있다. 이성복(58) 시인의 사진에세이집 ‘타오르는 물’(현대문학)이 그것인데, 사진작가 이경홍의 추상적인 흑백사진 24장을 붙들고 시인의 사유를 길게 이어가는 방식으로 구성됐다. ‘남해 금산’의 시인이 공들여 음각한 문장이 명징하게 빛나는 근래 보기 드문 명품 에세이집이다.

갯벌 위로 가득 찼던 바닷물이 간조 때가 되어 햇빛을 받으며 빠져나가는 모습을 하늘에서 내려다보는 앵글로 찍어낸 흑백사진들은 대단히 추상적인 빛과 어둠의 무늬를 그려낸다. 시인은 이 사진들 하나하나에 다양한 은유의 생명을 불어넣는다. 그에게 은유란 하나로 고정되지 않는다. 맨 처음 등장하는 사진은 이 책에 실린 것들 중에서도 비교적 쉽게 어떤 형상을 연상해낼 수 있는 편인데, 시인의 은유는 “어두운 밤 곧추 일어선 몽구스가 두 다리를 내려뜨리고 늑대의 기습을 경계하는 모습이라거나, 불시에 낯선 별에 착륙한 외계인이 은빛 금빛 가루를 방사하며 망연자실 서 있는 모습이라거나, 그도 아니면 어미 짐승의 자궁 속에서 눈도 뜨지 못한 채 혼몽한 잠을 자고 있는 태아의 모습이라거나…”(13쪽)로 이어진다.

그는 “이처럼 다양한 연상을 통해 떠오르는 은유들은 그러나 결코 무작위로 만들어지는 것은 아닐 것”이라며 “그것들을 조심스레 포개놓고 보면 막막한 삶의 가장자리에서 떨고 있는 존재들의 고독감과 무력감이 공통 속성으로 드러난다”고 첫머리부터 분명하게 은유의 속성을 규정하고 넘어간다. 한마디로 “모든 형체는 은유의 조명을 받아 의미를 갖게 되며, 그렇지 않다면 아무도 모르는 숲 속에서 저 혼자 쓰러지는 나무와 같을 것”이라는 언설이다.

이 에세이집 각 장마다 큼직하게 제시되는 사진을 보고 읽는 이들이 각자 자신의 느낌을 독자적으로 전개해 본 뒤 시인의 사유와 비교해보는 것도 흥미로운 방식일 것 같다. 사람마다 체험과 무의식의 밑그림들이 각자 다를 수밖에 없어서 똑같은 추상 무늬를 앞에 두고도 수백 수천 가지의 서로 다른 이미지를 떠올릴 수밖에 없다. 이성복 시인이 사진을 붙들고 전개해나가는 자신의 ‘무의식 탐사 여행’은 명징한 아포리즘으로 가득 채워져 찬찬히 읽고 밑줄 긋게 되는 대목이 곳곳에 보인다.

“한 생명이 태어나서 상처받는 것이 아니라 태어남 자체가 상처라 하듯이, 모든 형체의 생겨남 또한 상처에서 비롯된다. 달리 말해 형체 자체가 이미 상처인 것이다. 애초에 시간과 공간이 우주와 더불어 태어난 것이기에 우주 이전과 이후의 시공을 생각할 수 없듯이, 상처보다 앞선 형체는 없으며 상처보다 나중 형제도 없다.”(34쪽)

시인의 생각을 좇아가자면, 세상에 존재하는 모든 형체는 태생으로 상처를 안고 나왔으니 서럽지 않은 것은 지상에 존재하지 않는다. 그리하여 “어떤 회한도 슬픔도 묻어있지 않은 눈물, 때로 삶 앞에서 고통이 내보이는 (투명한) 눈물”을 흘리게 되는 것이다. 그는 또한 “결핍과 상처는 아름다움이라는 생체(生體)의 두 숨구멍”이라고 규정하며 아름다움이란 “결핍과 상처의 구멍을 통해 숨 쉬고 살아 있는 어떤 것, 달리 명명하거나 묘사할 수 없는 어떤 것의 이름”이라고 명명한다.

왜 이리 시인은 환한 빛의 긍정보다는 실루엣의 슬픔을 본능적으로 떠올리고 따라가는 것일까. 시인 자신도 “어째서 기쁨은 슬픔에 비해 감동적인 은유를 만들어내지 못하는 것”인지 자문한다. 그는 “은유는 본디 은유하는 자와 아무 관련이 없는 것들에게 은유하는 자 자신의 기억과 욕망을 각인시키려는 부질없는 시도”일 뿐이라고 자답한다. 이는 일견 모든 형체는 은유의 조명을 받아야만 의미를 갖게 된다는 자신의 말을 정면에서 부인하는 모순된 진술로 다가오는데, 그만큼 역설적으로 ‘은유의 바깥’이란 얼마나 황폐하고 무의미한 것인지 강조하기 위한 언설로 들린다.(조용호 선임기자)

10. 01. 10.

P.S. 아포리즘집을 제외하면 이성복의 산문집/에세이집은 세 권이다. 더듬어 보니, <달의 이마에는 물결무늬 자국>(열림원, 2003) 이후에 아직 시집이 묶이지 않았다. 올해는 시인의 새 시집도 기대해봄직하다...