어제 아침에 인상적으로 읽은 기사는 경향신문의 '책읽는 경향' 코너였다. 바슐라르의 <새로운 과학정신>(인간사랑, 1990)을 소개하는 것이었는데, '한국 지식사회의 편식증'을 꼬집고 있어서 눈길이 갔던 것. 오랜만에 바슐라르 과학철학의 의의를 상기시켜주는 글이기도 해서 옮겨놓는다. 사실 <새로운 과학정신>은 절판된 지 오래된 책이다.

경향신문(08. 10. 17) [책읽는 경향]경기·인천에서-새로운 과학정신

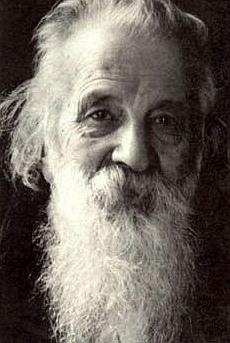

한국에서 가스통 바슐라르의 과학적 세계관을 만나기란 여간 어려운 일이 아니다. 한국의 지식 사회는 편식증에 지독히 걸려 있다. 편식증의 핵심은, 문과형 지식에만 근거해 세상을 바라보려는 아집이다. 그들에게 바슐라르하면 물, 불, 촛불, 꿈, 상상력과 같은 단어들이 주로 연상될 것이다. 기하학, 유기화학, 진화생물학 같은 학문에 등장하는 언어들이 바슐라르를 이해하는 데 어떤 의미가 있을지, 그들은 생각해볼 겨를이 없다.

바슐라르, 조르쥬 캉길옘, 미셸 푸코로 이어지는 프랑스의 사상적 계보는 바슐라르의 또 다른 차원 때문에 형성됐다. 과학사와 과학철학이 이런 계보를 가능하게 한 학문적 기둥이 됐다. <새로운 과학정신>(인간사랑)에서 독자들은 그의 전복적인 사고를 만날 수 있다. 비유클리드 기하학, 비뉴턴 역학, 비아르키메데스 측정학, 비맥스웰 물리학, 비피타고라스 논리학, 비데카르트적 인식론 등 기존의 과학적 세계를 뒤집어보려는 그의 독창적인 사유가 이 작은 책을 관통하고 있다. 이런 전복적인 사고를 이해할 때, 바슐라르의 문학적 세계도 더욱 명료하게 밝혀진다. 미국보다 더 미국적인 한국의 지식 문화에서 바슐라르는 허공을 맴돈다.

계량적 업적과 성과만을 요구하는 사회에서 그를 흉내내다가는 숨도 쉬지 못하고 바로 매장된다. 바슐라르는 단호히 말한다. “새로운 과학 정신이 가능하려면, 새로운 정치·경제적 질서를 만들어야 한다.” 일본의 노벨상 수상이 부러운가. 선결 과제가 무엇인지 이 책은 말하고 있다.(이종찬 아주대 의대 교수)

08. 10. 18.

P.S. 바슐라의 과학철학서로 <새로운 과학정신>과 함께 나왔던 책은 <부정의 철학>(인간사랑, 1991)이다. 개인적으론 복학한 이후에 야심을 갖고 구입했던 기억이 있다. 하지만 유감스럽게도 두 권 다 나로선 읽을 수 없는 책이었다. 독해력/이해력이 부족했던 것인지 번역에 문제가 있었던 것인지 결론을 보진 못했는데, 언제 시간이 나면 확인해봐야겠다. 짐작으론 기사의 필자도 국역본으로 읽지는 않았을 성싶다. 바슐라르의 또다른 과학철학서로는 <현대물리학의 합리주의적 활동>(민음사, 1998)이 이후에 더 출간됐다. 서두에서의 흥미로운 구절을 자주 인용했던 기억이 난다(입자설과 파동설에 관한 것이었다). 몇 차례 언급한 적이 있지만, "바슐라르, 조르쥬 캉길옘, 미셸 푸코로 이어지는 프랑스의 사상적 계보"를 다룬 책은 도미니크 르쿠르의 <프랑스 인식론의 계보>(새길, 1996)이다. 이들 대부분이 품절/절판된 상태인데, <부정의 철학>만이 아직 구입가능한 것으로 돼 있어서 이채롭다...