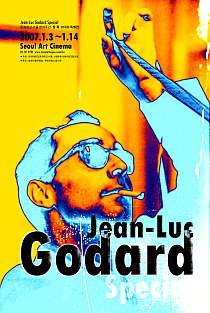

장 뤽 고다르 특별전이 열린다. 1월 3일부터이고 장소는 서울아트시네마이다. 관련기사를 읽은 건 '씨네21'에서인데, 유운성 평론가가 쓴 기사의 타이틀은 '이미지의 정치학을 사유한다'이다. 여기서는 경향신문의 간략한 소개기사만을 옮겨놓는다. 주로 80년대의 대표작들이 상영되는데, <주말 Week-end> <원 플러스 원 One Plus One> <즐거운 자식 Le gai savoir> <넘버 2 Numéro deux> <잘 돼 갑니까? Comment ca va> <열정 Passion> <카르멘이란 이름 Prénom Carmen> <탐정 Détective> 등 총 여덟 작품 가운데, <주말>과 <카르멘이란 이름>을 제외한 여섯 편은 국내에서 처음으로 상영되는 것이라고 한다. 영화팬들이라면 관심을 가져볼 만하다.

경향신문(06. 12. 29) 실험 가득한 ‘대가의 美學’ 장 뤼크 고다르전

현대 영화의 혁명가’ 장 뤼크 고다르 특별전이 1월3∼14일 종로 서울아트시네마에서 열린다. 감독 데뷔 이전 평론가로 활동했던 고다르는 영화잡지 ‘카이에 뒤 시네마’를 통해 관습적인 영화문법에 함몰돼 있던 이전 세대 프랑스 감독들을 혹독히 비판했다. 그는 1959년 데뷔작 ‘네 멋대로 해라’를 내놓으며 새로운 영화언어에 대한 자신의 이론을 입증해보였다. 프랑수와 트뤼포 등과 함께 프랑스 누벨 바그를 이끌었고, 68년 5월혁명 이후에는 ‘지가 베르토프’ 집단을 조직해 기존 상업 배급망과 절연한 급진적 제작 환경을 실험했다. 상업영화계에 복귀한 80년대 이후에도 영화 미학의 한계를 실험하는 파격적 작품들을 제작했다.

이번 특별전에는 그동안 국내에서 보기 힘들었던 60년대 후반∼80년대 초반 작품 8편이 소개된다. ‘주말’(67)은 파리 교외로 빠져나가려는 끝없는 자동차 대열을 10분간 보여주는 수평 트래킹 샷으로 유명한 걸작이다. 중산층 부부의 순탄치 않은 주말 여행 과정을 보여준다. 고다르는 영화의 공간적 깊이감을 의도적으로 제거해 현대 자본주의 세계의 얄팍함을 폭로한다. ‘원 플러스 원’(68)은 신보를 녹음중이던 록그룹 롤링 스톤스와 흑인 민권 운동가의 인터뷰를 콜라주해 보여주는 다큐멘터리다. 대안 매체로서의 비디오의 가능성을 실험하는 ‘넘버2’(75), 이미지와 텍스트의 상관성에 대한 탐구 ‘잘 돼 갑니까’(76)도 보기 힘들었던 작품이다. ‘열정’(82)에선 이자벨 위페르, 한나 쉬굴라 등 유럽권 명우들의 연기를 볼 수 있다. 김성태씨(파리3대학 영화학 박사)와 김성욱씨(서울아트시네마 프로그래머)가 6, 7일 강연을 통해 작품 이해를 돕는다.(백승찬 기자)

형편상 상영작들을 모두 챙겨볼 여유는 없는데, 그래도 <열정>(1982) 정도는 시간을 내고 싶다. 이자벨 위페르와 한나 쉬굴라라는 걸출한 여배우들의 연기를 보는 것만으로도 본전은 뽑을 영화이기 때문이다. 게다가 소개에 따르면, "렘브란트, 고야, 앵그르, 들라크루아, 엘 그레코의 걸작들을 영화적 활인화로 완벽하게 재현해낸 촬영감독 라울 쿠타르의 솜씨는 탄성을 내뱉게 만든다. 시몬느 베이유의 저서 <중력과 은총>에 대한 헌사이기도 한 이 영화를 두고 콜린 매케이브는 '가장 위대하고 아름다운 고다르 작품'이라 평하기도 했다"니까 더욱 궁금하기도 하고.

영화의 시놉시스는 이렇다: "레흐 바웬사를 앞세운 자유 노조가 집권에 성공한 즈음, 폴란드 영화감독 예르지는 프랑스에서 TV 영화를 만든다. 명화들을 재현하는 이 영화는 예산을 초과하고, 영감마저 바닥난 듯 보이는 예르지는 지지부진하게 연출 작업을 한다. 한나는 영화 스태프들이 묵는 호텔 주인이다. 그녀는 공장을 운영하는 미셸과 함께 사는데, 미셀은 공장에서 일하던 이자벨을 해고한다. 한나와 이자벨은 예르지에게 끌리고, 호텔 메이드들은 영화 엑스트라가 되기 위해 일을 그만둔다. 이 영화를 알랭 베르갈라는 실재계와 사랑의 스펙타클의 차이에 대한 다큐멘터리라 칭했다." 이것만으로는 물론 갈피를 잡을 수 없지만...

한편, 고다르와 관련하여 놀라운 점은 그에 관한 단행본 저작이 거의 전무하다는 것. 내가 갖고 있는 책으로는 리차드 라우니의 <장 뤽 고다르>(예니, 1991)와 제임스 모나코의 <뉴 웨이브1,2>(한나래, 1996) 정도가 고다르와 누벨 바그를 다루고 있다. 고다르의 영화가 갖는 영화사적 맥락에 대해서는 로도윅의 <현대 영화이론의 궤적>(한나래, 1999), 로버트 스탬의 <자기반영의 영화와 문학>(한나래, 1998), 안니 골드만의 <영화와 현대사회>(민음사, 1998) 등을 참조할 수 있다. 모두가 중량감 있는 책들이다.

그 중에서도 로도윅의 <현대 영화이론의 궤적>은 원제가 <정치적 모더니즘의 위기(The Crisis of Political Modernism)>(1989)이며, 조만간 자세히 읽을 계획을 갖고 있는 책이다. 그러고 보면 2000년 이후에 이 주제와 관련한 무게 있는 책들이 전혀 출간되지 않고 있다는 사실은 '영화/영상의 시대'란 말을 무색하게 한다. 다들 무슨 공부를 하는 것일까?(물론 전공자들이야 번역서를 필요로 하지 않는지도 모르겠지만.)

07. 01. 01.