-

-

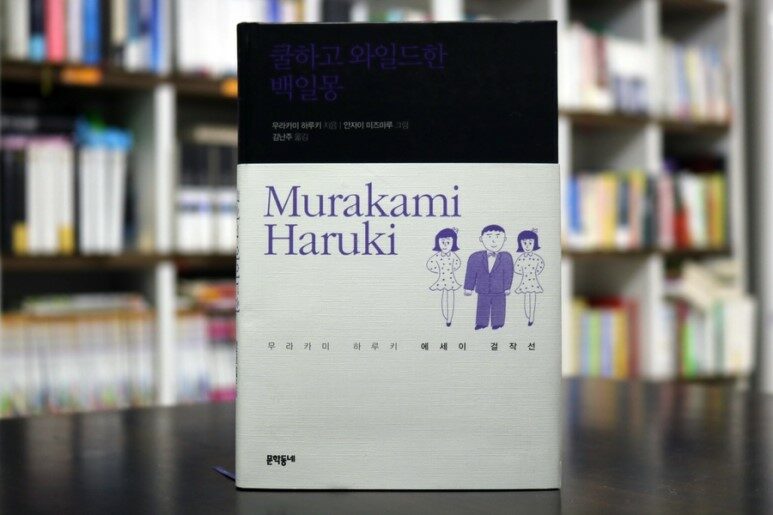

쿨하고 와일드한 백일몽 ㅣ 무라카미 하루키 에세이 걸작선

무라카미 하루키 지음, 김난주 옮김, 안자이 미즈마루 그림 / 문학동네 / 2012년 7월

평점 :

구판절판

무라카미 하루키를 처음 읽은 시기는 군대에 입대하기 바로 전이다. 학교를 휴학하고 무료한 시간을 달래기 위해 책을 읽다가 문득 하루키의 [상실의 시대]를 읽게 되었다. 시기가 시기인 만큼 상실의 시대의 감성에 푹 빠졌던 기억이 난다. 그리고 군대에서 [태엽감는 새]를 접하게 되었다. 우리나라에서는 총 4권으로 출간된 이 책은 휴가 때마다 한 권씩 사서 읽으며 하루키의 세계관에 매료되었던 기억이 있다. 결국 4권은 제대 후에 읽었다. 이렇게 하루키와 청춘의 시기를 보내서인지 하루키에 대해 애정이 남다르다. 계속해서 출간되는 대로 하루키의 책을 읽고 있지만, 예전의 하루키의 감성을 느낄 수 없어서 조금 안타까운 면이 있다. 내가 변한 걸까? 아니면 하루키가 변한 걸까? 하루키의 에세이 [장수 고양이의 비밀]이 새로 출간된다고 해서, 예전의 에세이집을 다시 읽었다. [쿨하고 와일드한 백일몽]이다. 이곳에 내가 그토록 그리워하던 하루키가 예전 모습 그대로 있었다.

여러 편의 에세이 중에 가장 하루키 다운 에세이가 있다면 [청춘이가 불리는 '심적 상황의 끝에 대해서'라는 글이다. 하루키의 소설의 주된 테마는 상실의 시대로 표현되는 사라지는 세계이다. 하루키의 소설에서는 항상 이중적인 세계가 등장한다. 자신이 존재했던 세계와 새로운 세계이다. 하루키의 소설에서는 항상 전자에 대한 그리움이 있지만, 그 세계가 사라져 감을 또한 한편으로는 덤덤하게 받아들인다. 이 에세이에서도 마찬가지이다.

"나는 현재 배도 나오지 않았고, 몸무게도 대학 시절과 거의 다르지 않고, 다행히 아직은 머리숱도 많다. 내세울 것은 건강 하나, 병 한 번 앓은 적이 없다. 하지만 그래도 역시 세월이란 것은 자기 몫을 걸어간다. 당연하다. 세월이란 그러기 위해서 존재하는 것이다. 세월이 세월의 기능을 하지 않으면 우주의 질서가 혼란스러워질 것이다. 그러니 나이 드는 게 딱히 서럽지는 않다. 적어도 아직까지는 서럽다고 여기지 않는다. 뭐 이것도 나름 괜찮다고 생각한다. 어쩔 수 없다고 생각한다." (P 21)

그리고 하루키의 소설 [애프터 다크]를 떠올릴 만큼 감수성이 풍부한 글 솜씨로 자신이 청춘이 사라졌던 아자부의 한 레스토랑에서 경험을 이야기한다. 그 레스토랑에서 하루키는 우연히 옛 여자친구를 닮았던 한 여인과를 만났고, 대화 중에 "내가 옛날에 알았던 한 여자와 참 많이 닮았군요. 정말 놀라울 정도로." 라는 말을 한다. 그러자 여자는 자신을 유혹하는 것으로 받아들이고, 하루키는 갑자기 서글퍼진다.

"그녀의 말에 화가 났다거나 불쾌한 감정을 품었던 것은 아니다. 나는 그저 포기했을 뿐이다. 그리고 그녀의 기분도 이해했다. 그녀는 지금까지 아마 몇 번이나 그와 비슷한 말을 들어왔을 것이다. 아름답고 매력적인 여자이니 갖가지 성가신 일과 혐오스러운 일을 당했을지도 모른다. 아름답고 매력적인 여자는 쉬 불쾌한 경우에 처하는 법이라는 것도 나는 알고 있었다. 그래서 그녀를 비난하고 싶은 마음은 조금도 없었다. 하지만 그때, 아자부의 세련된 레스토랑의 한 테이블에서, 내 안의 무언가가 사라지고 훼손되고 말았다. 그것은 틀림없었다. 내가 줄곧 신뢰하며 살아왔던 어떤 유의 무방비함이 - 유보 조건 없는, 있는 그대로의 무방비함 같은 것이 그녀의 말 한마디에 어이없이 사라지고 상실되고 말았다." (P 25)

하루키의 상실의 모티브가 여기서 나왔을까? 아니면 이 사건도 하루키가 겪었던 수많은 상실 중의 한 단면이었을까?

에세이의 제목이기도 한 '무라카미 하루키의 쿨하고 와일드한 백일몽'에는 하루키만은 독특한 백일몽이 나온다. 너무 솔직하면서도 공감이 갈 것 같으면서도 가지 않는 하루키만의 꿈 이야기이다.

"제 꿈은 쌍둥이 여자친구를 갖는 것입니다. 쌍둥이 자매 둘 다 제 여자친구인 것 - 이것이 십 년 동안 품어온 제 꿈입니다" (P 61)

저금 황당하게 시작한 이 에세이에는 하루키의 소박한? 꿈 이야기가 들어있다.

"나는 파티라는 것을 그다지 좋아하지 않아서 초대받아도 가지 않는 게 보통인데, 만약 쌍둥이 자매를 에스코트할 수 있다면 생활 패턴을 적극적으로 바꿀 의향이 있다. 딱히 미인이 아니라도 좋다. 미인이 아니라도 별 상관없다. 아주 평범한 여자 쌍둥이로 족합니다. 꼬드기고 싶다거나, 같이 자고 싶다거나, 그런 건 아닙니다. 나는 그저 쌍둥이 자매와 파티에 가고 싶을 뿐이다. 왠지 아주 특별한 경험하지 않을까 하는 기분이 들 뿐이다." (P 62)

내가 좋아하는 하루키의 소설 [태엽감는 새]를 연상시키는 에세이도 있다.

"그래봐야 얼마 지나지 않은 일이지만, 옛날에는 이렇지 않았다. 시계의 태엽을 감는 것은 이를 닦거나 고양이에게 먹이를 주거나 아침에 신문을 읽는 것과 마찬가지로 생활에 단단히 뿌리내린 일상적 행위였으며, 우리는 태엽을 감는 행위를 통해 시계와 정을 나누었다. 그런 시대에 시계는, 좀 과장해서 말하면 우리 가족의 일원이었다. 아버지는 낡은 스위스제 손목시계의 태엽을 감고, 어머니는 나비 모양 금속 막대기로 벽 시계의 태엽을 감고, 아이는 자명종의 태엽을 감았다. 그것은 일일이 기억하고 생각할 정도도 아닌 아주 자연스러운 행위였으며, 불현듯 시계와 눈이 마주치면 우리는 자동적으로 태엽을 감았다. 좀 이상한 예기지만, 옛날에는 종종 시계와 마주쳤다. 요즘에는 그런 일마저 없어져 버렸다. 물론 우리는 매일 시계를 보고 있지만 '눈이 마주치는' 느낌은 이제 없다. 사이는 좋아도 정열이 식어버린 연인들처럼." (P 121)

이 책은 우리나라에서는 2012년에 출간되었지만, 대부분 1980년대에 하루키가 쓴 글들을 모아 놓은 에세이이다. 그 시기에 하루키는 우리나라에서는 [상실의 시대]로 번역된 [노르웨이의 숲]이라든지, [양을 둘러싼 모험]과 같은 초기 작품들을 출간했었다. 그래서인지 이 에세이에는 하루키의 초창기 가성이 그대로 묻어나고 있다. 나같이 하루키의 초기 작품을 좋아하는 사람들이라며 그리워하는 하루키의 초기 감성을 만나기에 좋은 책일 것이다.