재작년부터 다시 자전거를 타기 시작했다. 집에서 동쪽 바다를 제외한 세 방향으로 네 가지 루트를 잡아 왕복 30km의 코스를 기분과 바람에 따라 번갈아 가며 주행중이다. 같은 코스를 일 년 이상 다니다보니 주변 풍경에 익숙해지기도 했고 익숙해진 만큼 또 세세한 것들도 보이기 시작했다. 한 번의 계절이 되풀이되던 작년에는 유독 국도변에 핀 꽃들에게 눈이 가기 시작했는데 시간이 흐를수록 경이롭다는 생각이 들었다. 하나는 시간의 흐름에 따라 꽃의 생멸이 빈번하다는 것이고 또 하나는 그 빈번함 만큼이나 많은 꽃들이 생멸 주기를 묵묵히 이어가고 있다는 것이었다. 가벼운 눈맞춤을 이어가던 중 그 이름을 불러줄 수 있는 꽃이 별로 없다는 사실에 다소 미안함을 느꼈고 작년 늦여름부터 눈맞춤하던 이들의 이름을 알아보았다. 집으로 돌아와 망막에 맺힌 상을 되살려 식물도감을 찾아보며 하나하나 기록하다보니 꽤 많은 꽃들의 이름을 알게 되었다. 왜 시인이 자세히 보아야 이쁘다는지 이름을 불러주어야 하나의 의미가 된다는지 그 뜻을 조금은 알 것 같다. 올해 다시 자전거를 타고 나선다. 작년에 미처 이름을 불러주지 못한 초봄에서 한여름까지의 꽃들에게 다시 이름을 불러줄 시간이다.

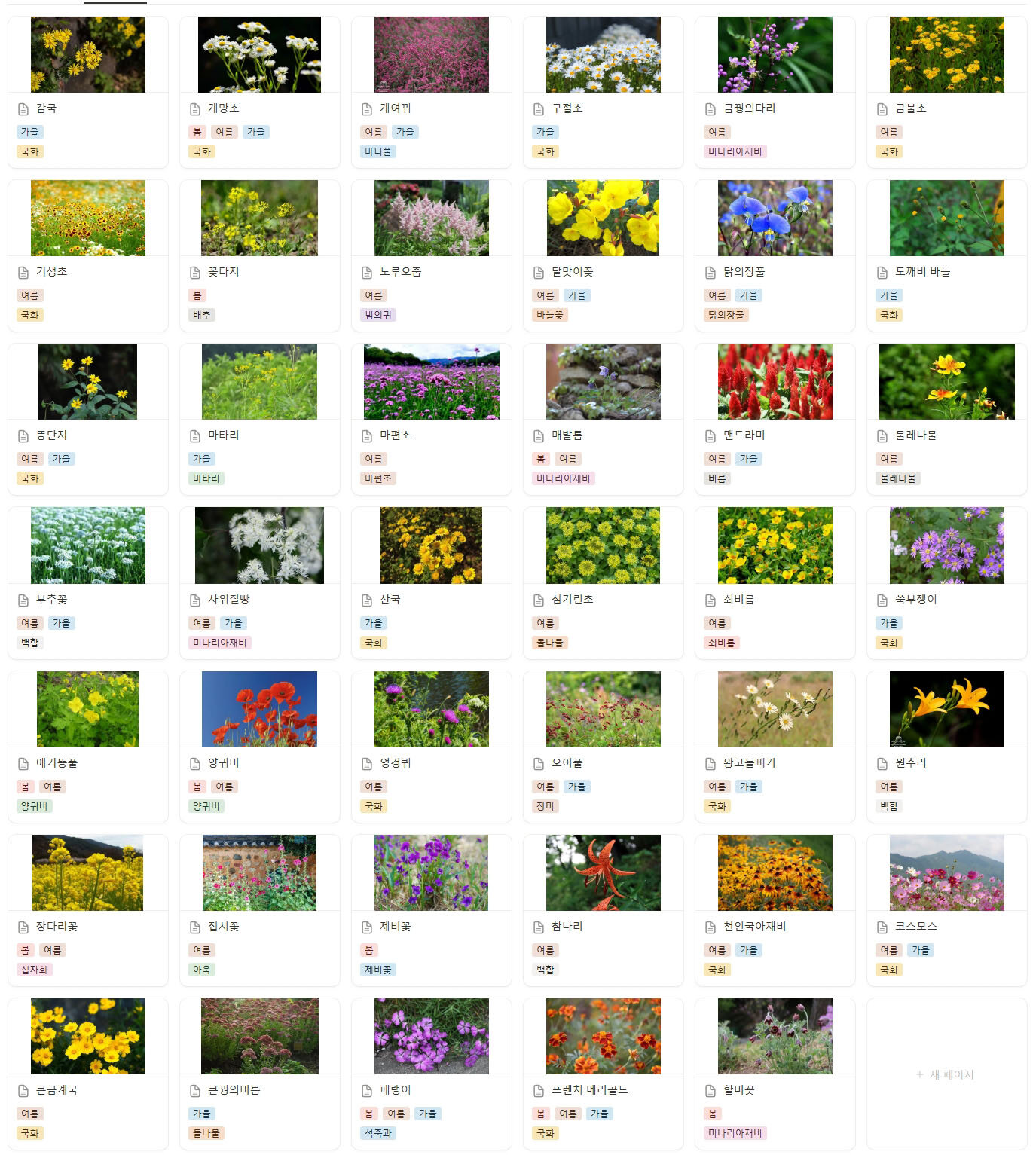

<작년 한해 늦여름부터 초겨울까지 국도변에서 만난 꽃들의 이름 - 이름을 알아내지 못한 꽃들도 아직 꽤 많다>

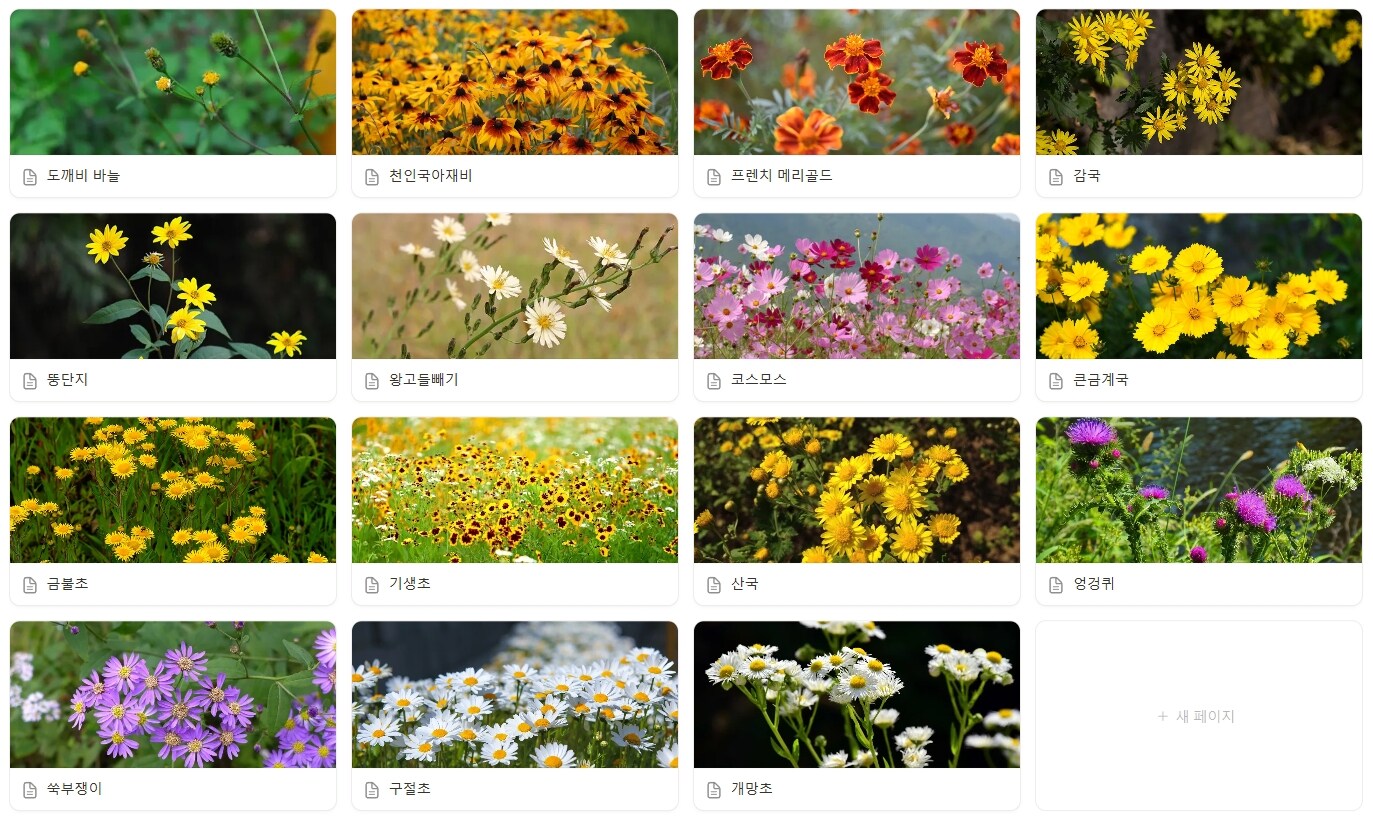

<들국화라 통칭되는 가을 국도변의 국화 종류가 이리도 많더라. 실제 들국화란 명칭은 없다>