-

-

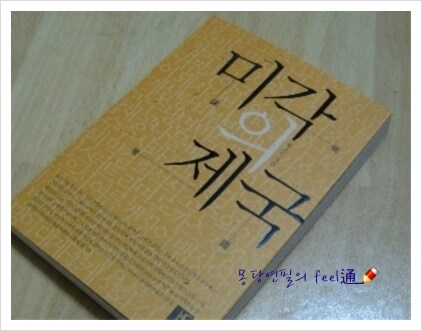

미각의 제국 - 맛칼럼니스트 황교익이 기록한 우리 시대 음식열전!

황교익 지음 / 따비 / 2010년 5월

평점 :

내가 장남, 그것도 장손과 결혼하겠다 했을 때 모든 가족들이 반대했다. “니 손으로 양말 한 짝 안 빨아봤으면서” “라면도 제대로 못 끓이는데” “어떻게 맏며느리를 그것도 장손며느리 노릇을 한다는 거냐. 못한다!”고. 남편에게도 “자네가 속는 거”란 말까지 했다. 그러나 어찌됐든 난 결혼했고 이제 맏며느리 노릇 13년째에 접어들었는데 그동안 많은 시행착오를 거쳤다. 밥을 할 때 물 양을 제대로 맞추기 것조차 힘들었고 반찬이나 나물 무칠 때, 국을 끓일 때마다 친정집 전화엔 불이 났다. 그렇게 한 가지씩 배워가면서 느낀 것은 친정과 시댁의 음식이 뭔가 다르다는 거였다. 갖은 양념으로 맛깔나게 요리하는 친정에 비해 시댁은 비교적 적은 양념으로 간단하게 장만하는 음식이 많았다. 공통점을 찾자면 모두 손맛이 살아있다는 것 정도? 조리과정은 조금씩 다르지만 모두 맛있는 음식들 앞에서 난 궁금했다. 맛이란 무엇일까. 지구상 수많은 음식 재료들에서 어떤 부분이 맛을 내는 걸까. 어떤 음식을 맛있다고 하는 걸까. <미각의 제국>에서 그 해답을 찾을 수 있을까.

맛 칼럼니스트 황교익은 <미각의 제국>을 통해 80여 가지의 음식 재료의 맛에 대해 얘기한다. 산소와 수소의 결합물인 ‘물’에 대한 이야기로 시작한 책은 눈으로 보기에 말간 물에도 갖가지 맛이 난다는 걸 알려주면서 물도 아름다워야 한다고 말한다. 소금도 일반 소금보다 천일염이 미네랄 함량이 높아서 좋다는 건 알지만 소금의 미네랄 중 염화마그네슘은 쓴맛의 주범이라며 국산 천일염이라고 모두 맛이 좋은 건 아니라고 지적한다. 된장은 옹기에서 제대로 익혀야 하는데 요즘은 모두들 장독에 유리뚜껑을 덮어놓는다면서 편하자고 자연의 이치를 거스르지 말라고 일침을 놓는다. 또 요즘 식당에서 사람들이 가장 많이 남기는 반찬이 김치인데 그게 모두 공장 배추김치가 맛이 없어서라며 배추김치를 제대로 담그지 못하면서 음식점을 하는 세태를 꼬집었다. 여름에 보양식으로 즐겨먹는 삼계탕은 닭이 주재료이고 인삼이 부재료이니까 계삼탕이 올바른 표현이며 냉면을 평양냉면, 함흥냉면 아울러서 쓰는데 면의 재료에 따라 양념은 물론 맛이 달라지는 음식이기 때문에 구분해서 불러야 한다고 말한다. 책에서 저자는 하나의 음식재료로 제대로 맛을 내는 방법을 일러주는데 육수를 내는 멸치는 머리와 내장을 버리고 찬물에 하룻밤 우렸다가 살짝 끓이면 비린내 없으면서도 고급스런 맛을 낼 수 있다하고 국도변에서 파는 찐옥수수가 유난히 맛있는 건 밭에서 따자마자 찌기 때문이라고 한다. 분명 음식에 관한 책이지만 어디에도 음식 사진 하나 없는 책. 이렇다할 레시피조차 없다. 아, 딱 한가지! 비빔밥에 대해서 저자는 밥을 짓는 것에서부터 갖가지 나물과 고명을 만드는 방법을 번호를 붙여가며 설명해놓고 있다. 하지만 사골 곤 물로 밥을 짓다니...이건 내 취향이 아니다.

80가지가 넘는 음식 재료와 생각들을 짧게 서술해놓은 책은 순서대로 읽지 않아도 된다. 책 제목을 왜 ‘미각의 제국’으로 했는지 털어놓은 서문 격의 글도 12번째 가서야 등장한다. 한마디로 마음이 끌리는 것부터 펼쳐보라는 의미듯 하다. 책에서 가장 인상적인 대목은 ‘아내, 내 미각 세계의 조정자’란 대목이었다. 결혼 전 어머니의 음식 세계에 있던 저자는 이제 아내의 음식 세계에 머물면서 아내에 의해 자신의 삶이 조정되고 있다는 걸 깨닫고 있다고 한다. 음식을 해서 먹인다는 건 곧 생명을 유지시켜 주는 일임과 동시에 가장 근원적이고 원초적인 사랑의 행위라는 대목이 왠지 마음에 남았다.

지난달엔 시아버님 칠순이었고 어제, 휴일은 시어머님의 생신이었다. 생일상에 올라가는 기본 음식 외에 올해는 갈비찜을 준비했다. 질 좋은 고기를 골라 핏물을 빼고 누린내가 나지 않도록 생강, 통후추를 약간 넣은 다음 과일즙과 갖은 양념에 재웠다가 불 위에 올렸다. 끓는 중간 중간 거품을 들어내며 오래도록 뭉근히 익혔더니 좋은 향이 올라왔다. 시댁 식구들과 남편, 아이들 모두 맛있다며 먹는 모습을 보니 음식 장만하는 데 들었던 힘겨움이 날아가는 듯 했다. 하지만 아쉽기도 하다. 육식을 않는 난, 내가 만든 음식 맛을 모르니. 아이러니한 노릇이다.