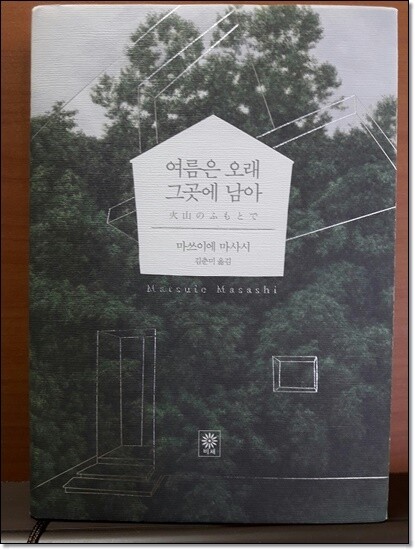

책을 덮기가 아쉬워.[여름은 오래 그곳에 남아]

지금의 계절에 딱 어울리는 책이 아닌가, 싶다.

가끔 선선한 바람이 목덜미를 간지럽히며 불타는 지옥불 같던 그 여름의 맹위를 서서히 잊게 만드는 이 계절.

다시는 여름을 떠올리기도 싫다, 하며 여름 내 찾아대던 부채마저도 눈앞에서 치워버리고 말지만 기억 속에서 여름은 어느새 또 찬란한 햇빛

아래 부서지는 탱글탱글한 물방울과 선연한 초록이 뿜어내는 아찔한 숲속내음이 담긴 선물상자가 되어 리본 아래 고이 모셔진다.

지글지글 , 치익~ 한낮의 포장도로 위에다 날달걀 하나 탁 떨어뜨리면 그대로 노른자를 잘 살린 "프라이"가 멋지게 완성되겠다,는 농담이

진실이 될 것도 같았던 여름은 가을의 문턱 앞에서 무릎을 꿇는다.

각각의 계절은 그렇게도 자신들의 존재 당위성을 뿜어내며 해마다 때가 되면 찾아오곤 한다.

그 중에서도 "여름"은, 그래, 여름이 진짜 커튼 뒤로 사라져버리기 전에 이렇게 아스라한 추억이 남아 있는 상태에서 한 번 더 곱씹어줘야

제맛이다.

마쓰이에 마사시는 늦깎이로 데뷔한 작가라지만 그의 작품 속 문장은 너무나 아름답게 정련되어 있다.

평소 무심코 지나가곤 했던 건축 뿐만 아니라 자연이라든지 음식, 식물 , 곤충 , 새 등에 관한 문장이 나타나면 어디서 그런 찰나의

순간들을 잘도 잡아내어 쓴 것일까, 가 궁금해져서 문장 하나하나를 뚫어져라 쳐다보게 된다.

<설국>의 유명한 첫문장-“국경의 긴 터널을 빠져 나오자 눈의 고장이었다. 밤의 밑바닥이 하얘졌다.” (민음사 본)이 한순간에 읽는 이를 겨울로 데려간다면,

이 작품은 읽는 이를 내내 여름에 머물게 만든다.

사실은 여름의 뜨거움이 우리를 한숨짓게 하고 땀을 훔치게 만들지만 그 치열함이 우리 정신의 소중한 것을

달구었다가 고갱이를 쏙 뽑아내고야 만 것처럼 느끼게 되는 것은 아닌지.

여름이라는 계절은 인생의 한 고비 중에서도 "청춘"에 비견하게 되고야 만다.

갓 대학의 건축학과를 졸업한 청년 사카니시 도오루는 자신이 존경하던 건축가 무라이 슌스케의 설계

사무소에 운좋게 채용된다. 칠십대 중반의 스승은 더이상 제자를 들이지 않지만 때마침 국립현대도서관 설계 경합에 참여하기 위해 인원을 채우려던

참이었던 것이다. 아마 주인공의 자기소개서와 졸업 작품, 그리고 면접 등을 통해 테스트한 그의 사람됨이 합격점이었기 때문인 것도 같다.

여름이면 건축설계소 사무실은 가루이자와의 여름 별장으로 옮겨간다.

화산 활동이 이어지고 있는 화산 기슭의 여름 별장 생활 이야기가 참으로 마음을 끈다.

늙은 스승과 여러 선배들과 아직 신참인 도오루, 거기에 마리코와 유키코들의 사소하면서도 잔잔한 일상이

별 것 없어 보이게 흘러가지만 건축하는 사람들 특유의 멋스러움이 곳곳에서 베어나온다.

선생님이 만드는 공간이 차분하게 가라앉은 것으로 느껴진다면, 거기에는 이유가 있었다. 선생님은 외부에는

거의 얘기하지 않았지만 우리 직원에게는 도면을 가리키면서, 또 설계실 벽이나 천장을 올려다보고 벽에 대나무 자를 갖다대기도 하고, 때로는

장지문이나 문을 열었다 닫았다 해보이면서, 정서적이 아니라 이론적으로 납득할 수 있는 구체적인 형태로 전달하려고 했다.

"침실은 너무 넓지 않은 편이 좋아. 천장까지의 공간이 너무 넓으면 유령이 떠돌 여지가

생기거든."-20

"겨울 풍경 속을 덜커덩 덜커덩 달려서 저 아래 세계가 점점 멀어지는 것은 뭔가 저세상으로 향하는 것

같아 쓸쓸하지. 그런데 선생님은 그렇게 빙글빙글 한가하게 돌아가는 것이 참 좋다고 아주 진지하게

말씀하시거든."-32

외국의 유명 건축가에게서 사사받았지만 일본 전통의 기본을 고수하고 있는 노스승의 건축 철학이 차분한

대화 속에 깊은 울림을 내며 전해진다. 그런 스승의 마음을 잘 이해하고 건축사무소의 설계에까지 녹여내는 제자들의 이해도 완벽하다.

이들이 마음을 모아 국립현대미술관을 만들어내는 과정도 흥미진진하다.

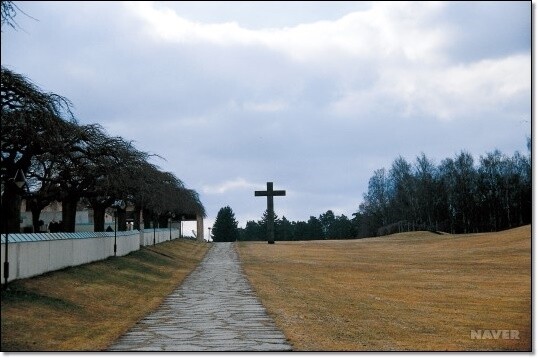

스웨덴의 아스플룬드라는 건축가가 만들었다는 '숲의 묘지' 이야기가 꽤 비중 있게 다루어지는 걸 보면

아마도 그의 영향을 많이 받은 건축이 완성되지 않을까, 싶었다.

소나무 숲이 차지하고 있는 광활한 황무지를

화장터, 예배당을 포함하는 공동묘지로 조성하는 프로젝트는 건축 뿐 아니라, 풍경 디자인을 포함하는 대규모 프로젝트였다.

-169

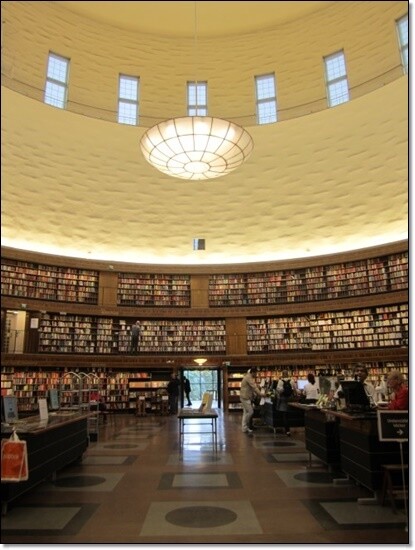

스웨덴 스톡홀름의 도서관

국립현대도서관 경합에 응모할 설계를 마치고 각층의 책장, 열람대, 의자의 배치와 사람들의

미니어처 인형까지 제작한 단계에서 스승이 뇌졸중으로 쓰러지고 만다.

결국 프로젝트는 다른 사무소에 넘어가고 이들이 여름내 별장에서 동고동락하며 만들어냈던

결과물인 건축모형은 여름 별장 테이블 위에 덩그러니 남겨진다.

건축은 준공되고 나서 비로소 생명이 부여된다.

선생님의 국립현대도서관은 이 세상에 모습을 드러내지 못했다. 그래도 흘러, 지나간 세월은

이 모형에 사소한 숨결조차 부여하지 않았다. 그것은 어쩔 수 없는 일이었다. 선생님 플랜의 가치가 훼손된 것은 아니다. 선생님 플랜에 생명이

불어넣어지지 않았을 뿐이다.

모형 앞에서 잠시 망연자실한 채 서서, 나는 내 안에서 무언가가 억누를 수 없이 움직이기

시작한 것을 알아차리고 있었다.-415

사소한 디테일이 모여 철학이 된다는 것을 알았다.

음식도, 난간의 장식도, 문고리 하나도, 의자의 둥그스름한 마감도...

화산 기슭, 여름 별장에서 청춘을 바쳐 무언가를 이루고자 했던 이들은

스승의 목숨이 스러져가는 것을 보면서

세월의 무상함과 동시에 앞으로 다가올 날에 대한 철저한 계획을 세워야 하리라는 것을

배웠다.

이루어지지 못하고 모형으로 남은 건축은

생명을 불어넣을 이의 의지만 있으면 언젠가는 부활하리라.

아름답고 찬란했던 여름 별장에서의 나날이 언제까지고 계속될 수는 없다는 걸 알지만

새들의 울음소리로 새의 이름을 맞힐 수 있을 만큼 자연과 동화된 그 여름날이

스러져 가는 것이 못내 안타깝다.

책장을 덮기가...

아쉽다.

빨간 숯의 열기가,

끼이, 하는 쇠딱따구리의 소리가,

안쪽 미닫이문을 닫고 버팀목을 거는 덜컹덜컹 하는 소리의 울림이,

명아주 나물과 붉은 차조기를 잔뜩 올린 소면과 여름 채소, 두부 샐러드가,

매미 소리가 사방에서 쏟아지는 뒷마당이.

사각사각 스테들러 연필을 깎는 소리가...

자꾸만 자꾸만 뒤돌아보게 만든다.