많은 사람들과 마찬가지로 스티븐 킹의 [유혹하는 글쓰기On Writing]를 일종의 바이블로 여기고 있습니다. 그것은 '이렇게(혹은 이런 것을) 쓰고 싶다'는 기분에서 비롯됩니다. 이 책은 소설을, 좀 더 나아가서는 장르소설을 쓰려고 마음먹고 있는 사람에게 꼭 필요한 것을 가르쳐 주는 좋은 책입니다. 물론 이 책은 어디까지나 에세이지, 소설 창작 강좌의 강의록 그 자체가 아니기 때문에-교재로 사용되는 일은 있을지도 모르겠습니다만-정말로 '이렇게 써라' 라는 가르침보다는 '나는 이렇게 쓴다' 에 더 가깝습니다. 하지만 가끔은 내가 사랑하는 작가가 이렇게 쓰고 있다는 것을 아는 것도 힘이 됩니다. :]

저는 척 팔라닉의 오피셜 사이트-그의 오피셜 사이트는 그 자체로 팬클럽 홈페이지이기도 한데-에서 종종 그의 창작론을 훔쳐보며 감탄하거나 피식 웃거나 했습니다. 왜 웃었느냐, 그의 창작론이 정말로 너무나 그 자체였던 거예요. 문제의 에세이에서 그는 제가 그의 소설을 보면서 늘 감탄했던 그 너무 꼼꼼해서 현란하기까지 한 디테일에 대해 이야기하고 있었습니다. 그가 왜 그런 방식을 쓰는지, 어떻게 그것의 유용함을 깨닫게 되었는지를, 바로 그 풍부한 디테일을 사용해 말해 주고 있었던 거예요. 척이 그 에세이에서 자신의 주장을 부연하기 위해 사용한 에피소드의 디테일들은, 정확히 그가 말했던 대로 제 머리에 달라붙어 떨어지지 않고 있습니다.

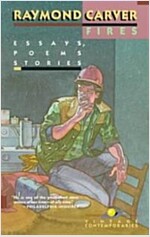

그러나, 레이몬드 카버의 [On Writing]을 읽으면 저는 반대로 주눅이 들고 맙니다. 저는 카버를 좋아합니다만 그처럼 되고 싶다거나 그처럼 쓰고 싶다는 생각은 꿈에도 하지 못합니다. 아니, 카버에 의하자면 애초에 '누군가처럼 쓰고 싶다'를 바라는 것이 불순합니다. 그 작가의 '눈'은 세상에 단 하나 뿐이니까요. 세상에는 도널드 바셀미도 존 어빙도 하나밖에 없습니다. 제가 사랑하는 척 팔라닉도 하나밖에 없지요. '순수하고 정확할 것'-이것을 작가들에게 요구하는 카버의 태도는 흔들리지 않고, 신경질적이면서 다소 고압적입니다. 잔재주와 장치가 가득한 하찮은 글의 불량한 맛도 사랑하는 저는 "나는 잔재주를 좋아하지 않소. " 라고 말하는 이 작가의 고결함을 존경조차 할 수 없습니다. 이런 저라도, 그저 결과에 대해 "불평도, 설명도 하지 말라"는 말 정도는 머리 속에 담아 둘 수 있겠지요. :]