˝내가 해야 할 일 중 남아 있는 것은 하늘과 땅에는 인간의 철학으로 꿈꿀 수 있는 것보다 많은 것들이 있다는 금언을 기억하는 것뿐이다.

˝내가 해야 할 일 중 남아 있는 것은 하늘과 땅에는 인간의 철학으로 꿈꿀 수 있는 것보다 많은 것들이 있다는 금언을 기억하는 것뿐이다.

자기가 이미 가지고 있는 확신을 더 철저하게 없앨 수 있는 사람은 분명히 그런 것을 더 많이 발견할 것이다.˝(프로이트)

ㅡ 《라깡, 사유의 모험》중에서

생물과 무생물

해묵은 다이어리를 넘긴다. 알 듯 말 듯한 메모들. ‘사물에게서 받는 위로’ ‘책은 책꽂이에 꽂는 것이 아니다’ ‘한 번도 살아보지 못한 시대에 대해 강한 향수를 갖는다는 게 가능하다고 생각하십니까?’ 그리고 붉은 동그라미에 갇힌 생물들. ‘L과 대학로’ ‘J의 생일’, 그리고 ‘I의 실종’.

생물을 생물이게 하는 가장 중요한 특성은 항상성. L과 J는 어제 내 기억 속에서 멸망해버린 무생물. 그러나 내게 불쑥 손을 내밀던 날부터 내 속에 살게 된 생물 I. 가끔 빛의 발자국에 내 발을 얹을 때, 그리고 그 길로 쭉 가다 바람 속에 몸을 던질 때, 그러다가 아주 태풍을 타고 날아가 버리고 싶은 날이면 I는 내 의식 속에서 외출을 한다. 아니 생물학적으로 멸망할 위기에 처하는 것.

I의 항상성은 아직 불안정하다. 잊혀진 날짜들처럼, 130만 년 전 지구에서 멸망한 공룡처럼 어느 순간 화석이 되어 버릴지도 모르는 I. I는 내 의식 속의 감정적 생물. 그런데 정말 위로를 받을 구석이 사물 밖에 없어? 책을 책꽂이에 꽂지 않으면 어쩌지? 한 번도 살아보지 못한 시대라니!

돋보기로 I를 겨눈다.

햇살이 이마에 모인다.

이내 연기를 피우며 재가 되어버리는 I.

ㅡ 윤예영 《해바라기 연대기》중에서

§

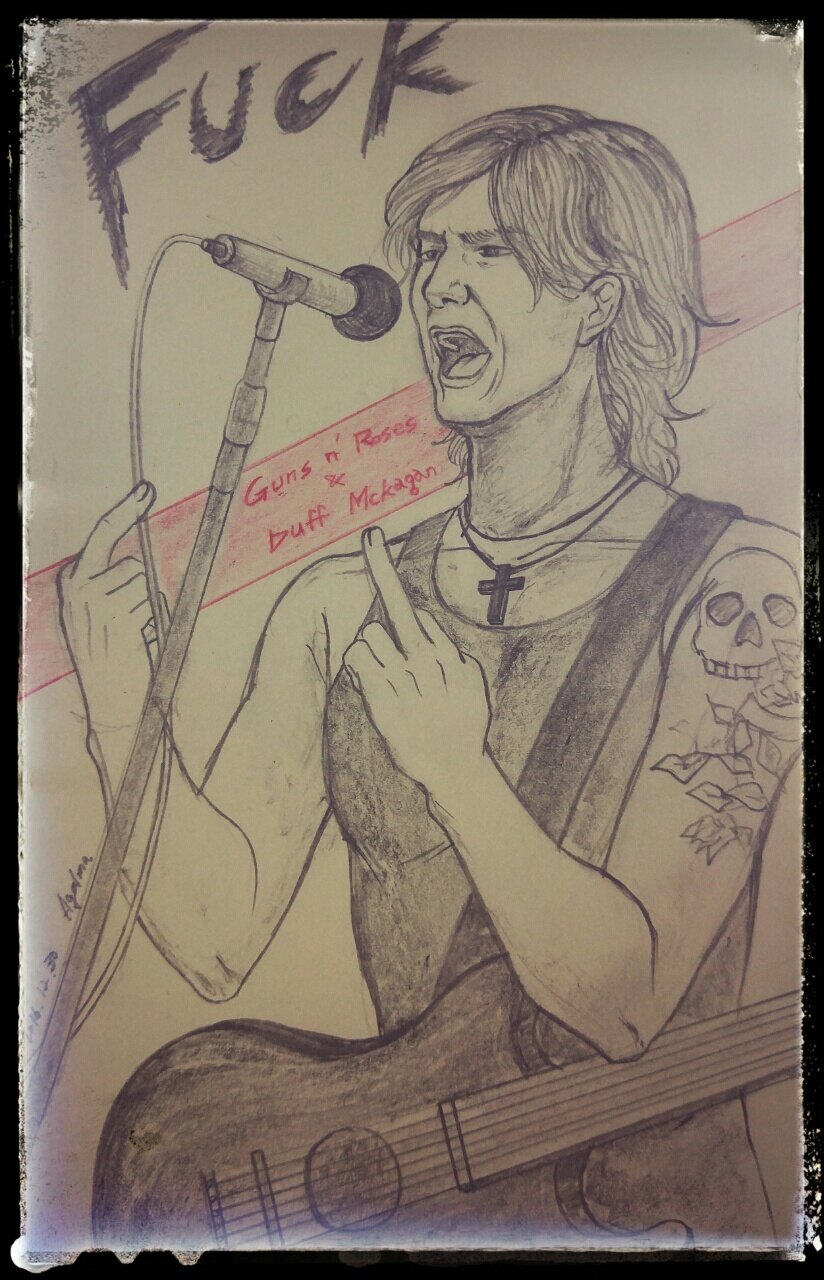

사무실에 갇혀 내 궁금증은 1분 이상 지속되지 않는다. 그림은 무한정 그릴 수 있다는 게 신기할 뿐. 인간의 구조는 참 신기하다.

감옥에 갇혀 어떤 이는 《소돔 120일》을, 어떤 이는 《감옥으로부터의 사색》을 썼다. 사무실이라 나는 그림을 그리고 있는 것일까. 프로이트의 저 말처럼 성찰하되 한계로 가두지 말 것. 자유와 독단의 경계를 잘 살펴 걸을 것. 조금 지식이 있다고 쉽게 단정해 말하는 걸 보면 나는 정말이지 참기 어렵다. 그래서 ˝확증편향˝, ˝블랙 스완˝이란 용어까지 있잖은가. ˝자유간접화법˝을 쓴 질 들뢰즈는 참으로 섬세한 사람이었다. 그는 가타리와 협업도 할 줄 알았다. 이런 철학자 누가 또 있죠?

내게서 단정조가 느껴지면 수없이 고친다. 때론 언어의 한계, 인간의 한계 같아 아무리 고쳐도 불가능한 것처럼 느껴진다. 그러나 그림은 내 부족함을 여실히 보여주고 누구에게도 강요하지 않으며 존재한다. 그 자체로 내 한계를 한없이 바라보게 만든다.

1월 1일이 어서 되어야 이런 글은 다이어리에 쓸 텐데 이틀 남았다. 다이어리를 감옥으로 쓰겠다는 소리?