슬라브라는 말에서 먼저 떠오르는건 낯설다는 이미지다. 러시아의 민족 또는 1차대전의 한 계기가 되었던 발칸반도의 범게르만주의 범슬라브주의 할 때 그 슬라브?

실제로는 어마어마한 땅과 어마어마한 사람들을 통칭하는 말인데도 슬라브라는 저 말에서 러시아를 떠올리고 마는 것은 왜일까?

책을 읽으면서 곰곰 생각해보니 1국가 1민족체제에서 살아온 한국인인 나에게는 민족 하면 바로 국가와 연동시키는 자동메카니즘이 있었구나, 머리로는 실제 세계가 그렇지 않다는걸 알지만 오랜 인식습관은 자동인형처럼 그렇게 연결되는구나 싶다.

그러나 이 책을 읽다보면 슬라브가 생각보다 낯설지 않다. 귀에 익숙한 도시들, 알고있는 역사들, 또한 익숙한 예술가들과 작가들. 생각보다 슬라브인들의 삶의 궤적은 가까이 있었는데 다만 인지하지 못한 것이 더 큰 듯하다.

지도를 보면 슬라브 지역은 크게 3지역으로 나뉜다.

러시아를 포함하는 동슬라브 지역- 지금의 러시아, 우크라이나, 벨라루스가 포함된다.

서슬라브지역은 폴란드, 체코, 슬로바키아

남슬라브지역은 예전에 유고슬라비아 연방으로 묶여있던 지역들 - 슬로베니아, 크로아티아, 보스니아 헤르체고비나, 몬테네그로, 세르비아, 코소보, 북마케도니아, 불가리아가 해당된다.

이 책은 이 지역들에 대한 여행기이자 문화 예술 역사에 대한 안내서이기도 하다. 또한 독일과 러시아, 오스트리아-헝가리제국에다 오스만제국까지 엄청난 강대국들에 둘러싸인 사람들의 피와 눈물에 대한 기록이기도하다. 그래서 이들은 나라가 달.게 모두 흩어져있어도 자신의 정체성을 표현할때 슬라브라는 말을 유난히 강조하는지도 모르겠다.

천만이 넘는 사람들이 굶어죽었건 우크라이나의 홀로도모르는 아직도 국제기구를 통해 공식적인 제노사이드로 인정받지 못했고, 체르노빌은 여전히 죽음의 땅이다. 그 땅은 지금은 러시아의 침공으로 전쟁 중이다. 강대국의 이해관계에 따라 이리저리 휘둘리는 이 땅의 사람들에게 평화는 언제쯤 찾아올까?

모두가 모른척했고 지금도 모른척하고 있는 이 땅의 비극을 기억하게 한 것은 예술의 힘이다. 우크라이나의 헐로도모르를 취재했던 영국기자 가레스 존스의 이야기를 영화로 만든 아그네츠카 홀란드 감독의 영화 <미스터 존스>, 스탈린에 대한 우화로 읽을 수 있는 조지 오웰의 <동물농장>, 스베틀라나 알렉예비치의 작품 <체르노빌의 목소리>, 우크라이나의 바비 야르 지역에서 발생한 나치의 이 지역 유대인 학살은 쇼스타코비치의 음악으로 세상에 알려졌다. 오늘 이 지역의 비극은 또 누구에 의해서 기록될 것인가? 여태까지의 기록으로도 고통의 임계점을 이미 넘겨버렸을 이 땅의 사람들에게 부디 빨리 평화가 찾아오기를 기원한다.

서슬라브에서 귀에 가장 익은곳은 역시 체코의 프라하다. 프라하를 가로지르는 블타바강은 독일어로 몰다우다. 스메타나의 나의 조국 중 두번째 작품이다. 체코 필하노닉의 연주를 듣고싶었지만 못찾고 카라얀이 지휘하는 베를린 필하모닉의 연주로 음악을 들으면서 서슬라브지역을 읽는다. 이 책은 사실 굉장히 쉽고 책장이 잘 넘어가는데도 불구하고 읽는데 시간이 꽤 많이 걸린다. 그 이유가 바로 이런 것 - 곳곳의 장소마다 관련된 음악과 미술 영화 책을 소개하고 있어 도저히 찾아보지 않고는 배길 수 없게 하는 힘이다. 작가님의 목적은 아마도 이 슬라브 지역에 대한 관심과 애정을 사람들에게 불러일으키고 싶은듯한데 정감있는 글쓰기랄까, 그런 마음이 글에 곳곳에서 배어나와 아 이책도 봐야지 이 영화도 봐야지 하면서 자꾸 다른 자료들을 찾게 한다.

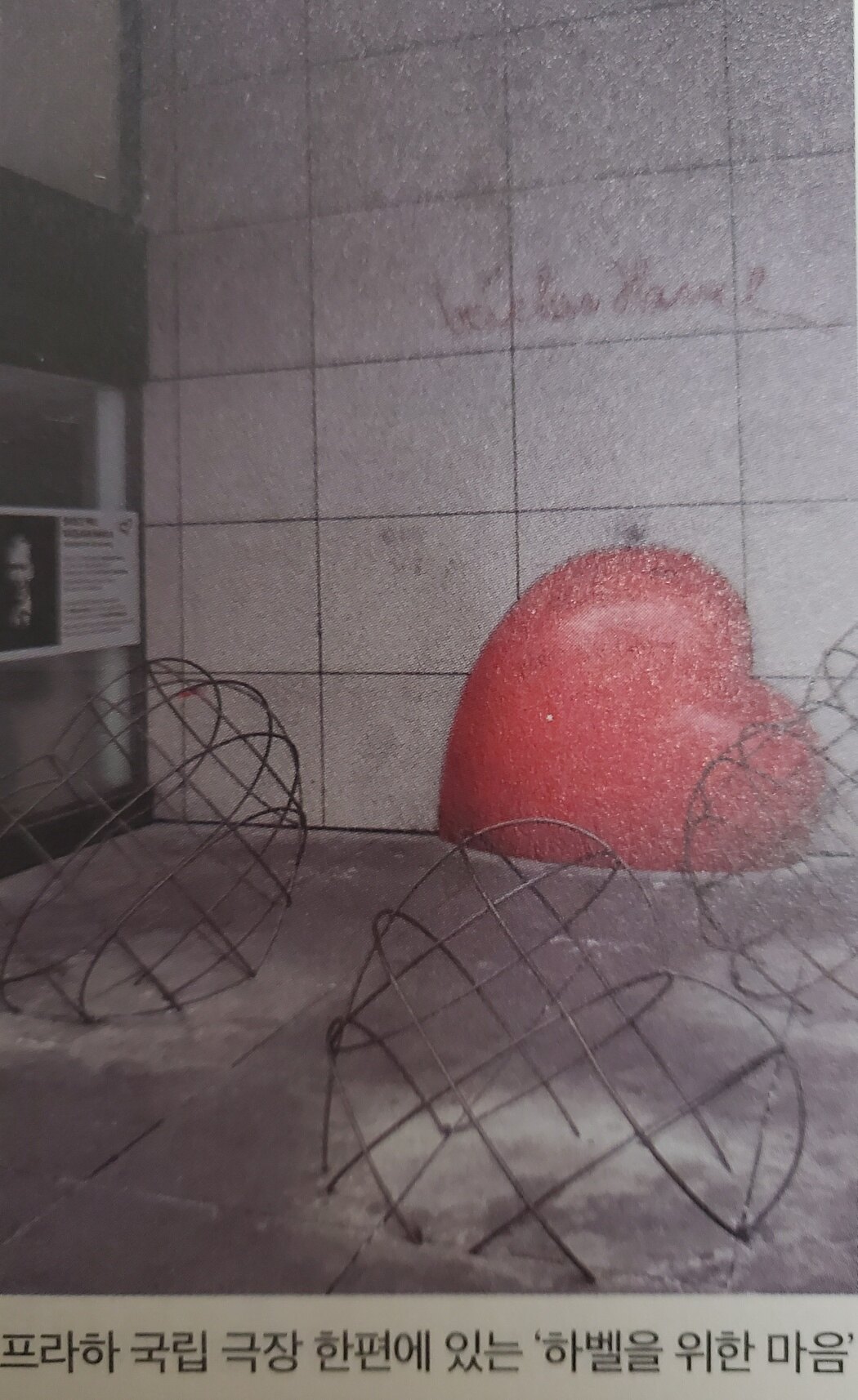

프라하에 대한 글에서 인상적인 것은 작가이자 체코슬로바키아의 민주화를 이끌고 초대 대통령을 지낸 바츨라프 하벨에 대한 프라하사람들의 애정이다.

거창한 기념비가 아니라 프라하 국립극장 한 편에 저렇게

빨간 하트로 표현된 마음은 오히려 간절하여 이방인의 마음조차도 따뜻하게 만든다. 이 하트 하나를 보고싶어 짐을 챙겨 프라하로 가고싶다는 마음을 들게하는 것이다. 더구나 프라하는 카프카의 도시이고 카렐 차페크의 도시이며 자유를 향한 체코인들의 메시지를 담은 존 레논벽의 도시이기도 하니 이 도시 하나를 보는것만으로도 얼마나 벅찰까.

폴란드의 브로츠와프는 난쟁이의 도시이다. 1980년대 억압적이었던 이곳에서 이 도시 사람들은 정부의 공고문과 표어들 위에 난쟁이 그림을 덧붙임으로써 공개적으로 그들을 조롱했다. 공산주의가 무너진 뒤 폴란드인들은 도시 곳곳에 언갖 모습ㅇ 난쟁이 상들을 조각하여 이를 기념한다. 그런가하면 도심에 1980년대 계엄령 기간에 사망한 이들을 기념하는 슬픈 기념비도 존재한다. 혹독한 시절에 대한 기억을 유머로 승화시키는 한편 아픔을 진정한 아픔으로 표현할줄 아는 이들의 예술적 감수성에 놀라게 된다.

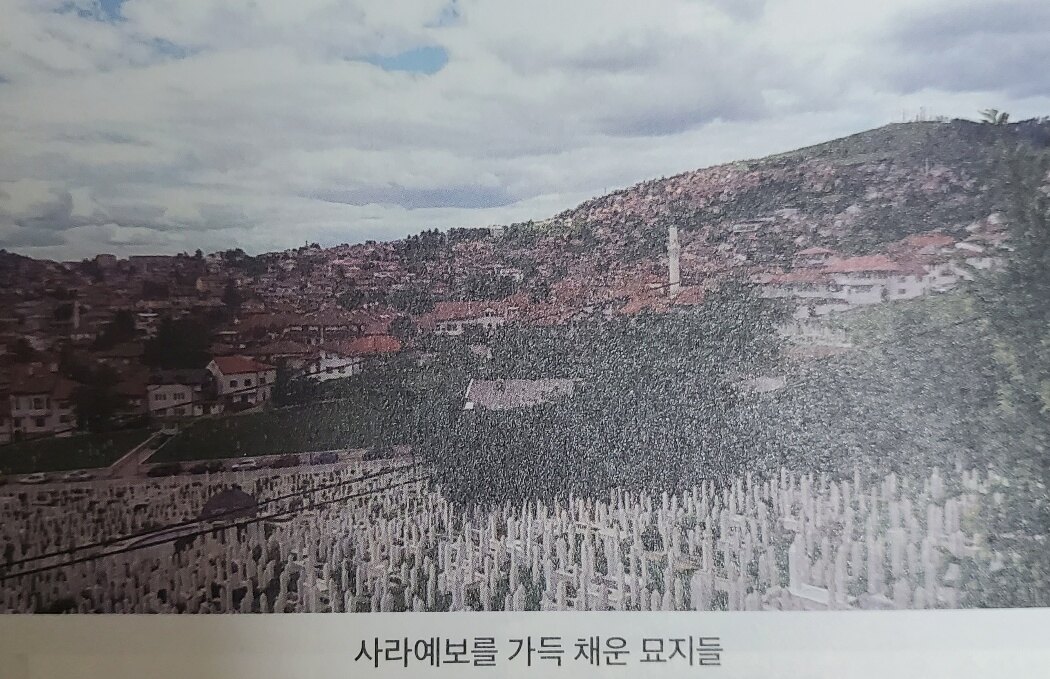

남슬라브는 정말로 낯설다 느꼈었는데 생각해보니 오래전 인상깊게 봤던 에밀 쿠스트리차 감독의 영화 <언더 그라운드>의 그곳이다. 모두가 죽고 영혼들이 흥겹게 떠들며 음악에 맞춰 춤추던 모습이 아릿하게 다가오던 영화였다. 그토록 비극적인 상황에서도 춤추고 노래하던 이들의 땅. 그러나 20세기에 가장 극악한 비극을 겪은 이들은 지금도 그런 낙천성을 가지고 있을까? 사라예보를 가득 채운 묘지들은 모두 1992년에서 1995년 사이 보스니아 내전 기간에 죽은 이들이다. 이렇게 많은 묘지들을 안고 사는 이들의 땅에 대한 궁금증은 이보 안드리치의 <드리나 강의 다리>로 나를 이끈다. 보스니아에서 태어나 크로아티아 대학에서 공부하고 세르비아에서 집필활동을 했건 이보 안드리치는 지금은 없는 나라 유고슬라비아인이었다. <드리나강의 다리>를 주문하면서 어쩌면 그토록 오랫동안 고통의 역사를 겪은 이곳 사람들의 마음 한자락을 느껴볼 수 있지 않을까라는 생갇을 해보기도 한다.