-

-

나는 독일인입니다 - 전쟁과 역사와 죄의식에 대하여

노라 크루크 지음, 권진아 옮김 / 엘리 / 2020년 6월

평점 :

이 글에는 스포일러가 포함되어 있습니다.

*스포일러 포함

방현석 작가의 단편 소설 「랍스터를 먹는 시간」에서 주인공은 베트남인 부하 직원의 고향 마을에 가게 된다. 그날 밤 마을에서는 집집마다 제사를 지내고 있었다. 하필이면 그날은 베트남에 파병된 한국군이 그 마을 사람들을 학살한 날이었던 것이다. 1년 중에서도 한국인이 방문하면 안 될 바로 그날에 그곳을 방문한 주인공은 형용할 수 없는 중압감을 느낀다. 이 소설을 읽으면서 나는 처음으로 내가 가해국 국민의 입장에 설 수도 있다는 것을 깨달았다. 분명 내가 죄를 저지르지는 않았지만 속죄해야 할 과거를 물려받는다는 것. 나를 살게 했고 내가 사랑하는 이들, 나라가 다른 누군가에게 씻을 수 없는 죄를 지었다는 것. 그 무게를 진다는 것은 어떤 느낌일까.

독일계 미국인 작가이자 일러스트레이터인 노라 크루크는 평생 동안 과거의 독일이 저지른 짓에 대한 죄의식을 안고 살아왔다. 어린 시절 나치의 강제수용소 기념관들에 견학을 가서 나치 독일이 저지른 만행을 기록한 흑백 사진들을 봤고, 학교 역사 시간에 독일에 나치 정권이 들어서고 돌이킬 수 없는 길로 가게 된 과정 하나하나를 꼼꼼히 공부했다. 또다시 극우 민족주의에 빠지게 될까 독일의 전통이니 애국심이니 하는 것들은 기피하게 되었다. 하지만 나라가 아니라 바로 내 가족, 내 조상이 당시에 어떤 일을 했는지는 베일에 싸여 있었다. 그래서 친가와 외가의 가족들이 나치 통치 시기에 무슨 일을 했고 어떻게 살아갔는지 추적하게 되었고, 그 과정에서 보고 듣고 느낀 것들, 알게 된 것들을 그래픽노블로 기록한 책이 『나는 독일인입니다』이다.

나치 통치 시기를 살아간 가족들은 대부분 세상을 떠났다. 그 시절을 살아간 가족 중 그나마 아직 살아 있는 사람들은 너무 어린 시절에 겪은 일들이라 온전히 기억하지 못한다. 손주인 작가 자신에게는 조부모이지만 아버지와 어머니에게는 그분들이 자기 부모이기에, 객관적으로 그들의 행적을 기억하고 평가하기 더더욱 어렵다. 작가가 가장 먼저 찾은 과거의 흔적은 집 안 서랍장 한켠에 들어 있던 큰아버지의 옛날 사진들과 그가 초등학생 때 썼던 공책들이다. 하지만 이것만으로는 부족하다. 헨젤과 그레텔이 빵 부스러기를 따라 집으로 돌아가듯, 작가는 과거의 파편들을 따라 자신이 몰랐던 과거를 더듬어간다.

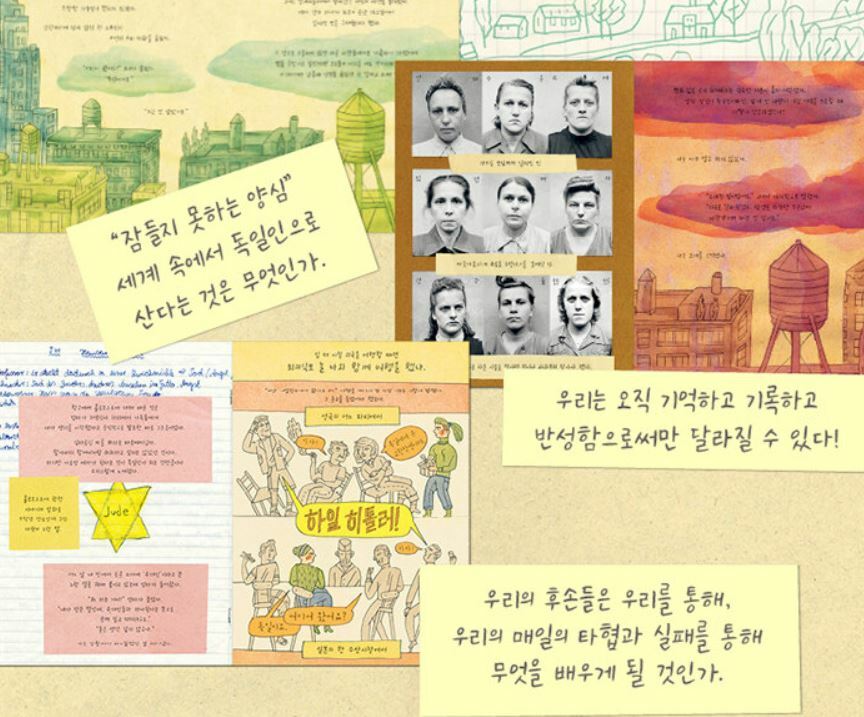

페이지마다 작가가 그린 일러스트와 가족사를 조사하면서 모은 사진 자료들로 가득 차 있다.

이 책은 가려졌던 과거를 따라가는 여정에서 얻은 것들을 모아놓은 스크랩북과 같다. 그래픽노블로 분류되지만 만화라기보다는 그림책, 또는 그림일기에 가까운 저자의 기록에 가족들이 간직하고 있던 사진과 편지들, 도서관에서 구한 사진 자료들, 아버지의 고향과 어머니의 고향에 찾아가 직접 찾아본 공문서들이 여기저기 붙어 있다. 한 권의 박물관이라고 할 수 있다. 작가에게는 자신의 핏줄들이 살아간 흔적들의 박물관이고, 먼 나라의 독자들에게는 나치 정권 시기 평범한 독일인들의 삶을 엿볼 수 있는 박물관이다.

하지만 파편들은 파편들일 뿐이다. 아무리 과거의 파편들을 그러모아도 그들의 진짜 삶, 진짜 모습에 도달하는 것은 불가능하다는 것을 작가는 알고 있다. 작가는 가족들의 기억과 증언에서 비어 있거나 모순되는 부분을 상상하거나 추론해 보고, 그들 자신이 남긴 서류들의 행간을 읽는다. 그 과정에서 작가는 자신의 외할아버지가 나치당에 가입했다는 사실을 알게 된다. 외할아버지는 전쟁 이후 자신이 생계를 위해 나치당에 가입할 수밖에 없었고 당에서 어떤 직책도 맡은 적이 없었으며 자신이 나치의 국가사회주의와 거리가 멀었다는 증언들까지 내놓았다. 외할아버지의 말은 진실일까. 정말 그에게는 선택의 여지가 없었을까. 작가 자신도 명확한 결론을 내리지는 않는다.

외할아버지가 나치주의 신봉자가 아님을 증언해 준 증인 중 한 명의 아들과 연락이 닿았을 때, 그는 작가에게 죄의식을 갖지 말라고 말한다. 작가는 그의 말에서 따뜻함을 느끼지만 그것으로 쉽게 죄의식에서 벗어나지 않는다. 개인의 속죄는 수백만 명의 고통을 지울 수 없고, 용서받지 못할 죄에 대한 용서를 받아들일 수 없다는 것도 알고 있다. 다만 어떤 것이든 모든 과거를 끌어안고 앞으로 자신을 이어갈 새로운 세대인 아이를 품은 채 계속 나아갈 뿐이다.

가해국의 후손 세대들은 자신이 태어나기도 전에 일어난 일이라며 이전 세대들이 남긴 과거들을 회피하기 쉽다. 과거는 아예 잊어버려야 새 삶을 살 수 있다며 왜 이렇게 과거에 집착하냐고 하기까지 한다. 하지만 가장 강력한 접착제로도 갈라진 틈 자체는 없애지 못하듯, 과거의 상처는 완전히 지울 수 없다. 자신의 전 세대들이 남긴 죄와 상처까지 모두 끌어안고 앞으로 나아가는 저자의 태도는 우리의 마음속에 큰 울림을 남긴다. 과거를 제대로 돌아보지 않는 나라를 이웃으로 둔 사람으로서는 부럽기도 하고 존경스럽기도 하다. 한편으로는 우리 자신을 돌아보게 된다. 역사에 깊은 상처가 남은 피해국이자 또 다른 나라에게는 가해국인(이것을 인정하고 문장으로 쓰는 것조차 내게는 아직 쉽지 않다. 분명 누군가는 이 말에 반발할 것이다) 우리는 우리의 과거를 어떻게 직시하고 끌어안아야 할까. 곰곰이 생각하게 한다.