-

-

지붕 없는 건축 - 인문학으로 보는 건축의 여러 가지 표정들

남상문 지음 / 현암사 / 2021년 3월

평점 :

국어사전에서 ‘건축물’을 찾아보면 ‘땅 위에 지은 구조물 중에서 지붕, 기둥, 벽이 있는 건물을 통틀어 이르는 말’이라고 나온다. 그러니 ‘지붕 없는 건축’이라는 것은 있을 수 없는 것이다. 저자는 왜 있을 수 없는 것을 제목으로 삼았을까? 그는 건축에서 지붕이 경계, 영역을 한정하는 최초의 조형 요소이므로, ‘지붕이 없다는 것’은 건축이 시작되기 이전의 상태라고 책의 서문에서 설명한다. 그러므로 건축은 지붕 없는 들 위에서 서서 각자의 지붕을 만들어 나가는 과정이라고 말한다. 이 책은 세상 곳곳에서 사람들이 만든 각자의 지붕이 어떻게 그곳에서 살아가는 사람들의 삶, 그 사람들이 모여서 만들어지는 사회에 영향을 미치는지 살펴 본 글들을 모은 책이다.

스위스의 건축가 페터 춤토르가 설계한 독일 바렌도르프의 클라우스 노지 경당. 통나무를 태운 독특한 냄새가 콘크리트 벽에 배게 해 방문객들에게 강렬한 후각적 심상을 남긴다.

이미지 출처: https://afasiaarchzine.com/2016/06/peter-zumthor-26/peter-zumthor-bruder-klaus-chapel-mechernich-35/

긴 나뭇조각이 강물 위에 떠다니는 것처럼 박혀 있는 내리막길을 통해, 살아 있는 방문객을 죽음의 공간(납골당)으로 이끄는 스페인의 이구알라다 공동묘지

이미지 출처: https://arquitecturaviva.com/works/cementerio-igualada

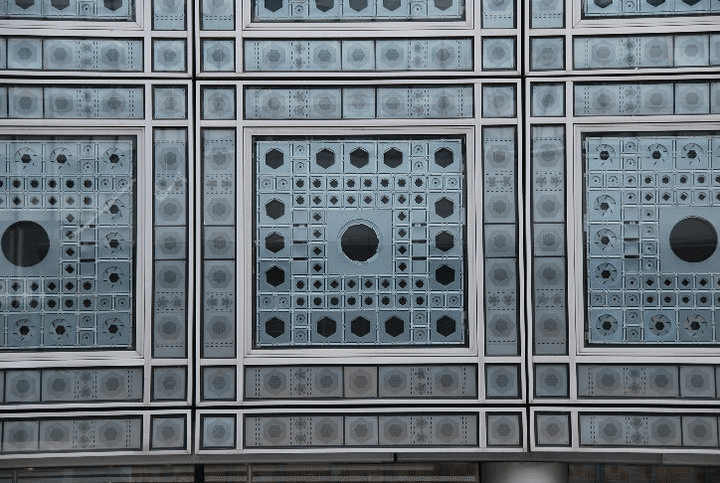

장 누벨이 설계한 파리 아랍문화원의 외벽을 뒤덮은 기계 장치. 아라베스크 문양, 피어나는 꽃, 금속 장신구 등 다양한 연상을 불러일으킨다.

이미지 출처: https://www.researchgate.net/figure/Institut-du-Monde-Arabe-Paris-France-Jean-Nouvel-Courtesy-Terri-Boake-University-of_fig8_307671319

저자가 말하는 건축물들 중에는 창의적인 시도로 삶과 죽음을 돌아보게 하거나 수많은 연상을 불러일으키는 건축물들이 있다. 스위스의 건축가 페터 춤토르가 설계한 독일 바렌도르프의 ‘클라우스 노지 경당’은 통나무로 거푸집을 만든 뒤 그 안에 콘크리트를 부어 건물 몸체를 만들고, 3주 동안 거푸집이 된 통나무를 불에 태운 건물이다. 그 덕분에 콘크리트에는 독특한 냄새가 남아, 방문객들에게 강한 후각적 심상을 남기고 있다. 소설『잃어버린 시간을 찾아서』의 주인공이 홍차에 적신 마들렌의 냄새를 맡고 어린 시절의 기억을 떠올리는 장면에서 알 수 있듯이, 후각은 잊혔던 기억과 추억을 이끌어내는 삶의 원초적 감각이다. 클라우스 노지 경당이 삶의 감각을 일깨운다면, 스페인 바르셀로나의 ‘이구알라다 고동묘지’는 방문객들이 죽음을 묵상하게 한다. ‘삶의 강’을 형상화한 내리막길을 따라가다 보면 땅에 정박된 배 모습의 납골당이 나타나고, 그 옆에는 작은 계곡이 있다. 방문객들은 내리막길과 계곡을 따라가며 죽은 자의 영토로 인도되는 듯한 느낌을 받는다. 프랑스의 건축가 장 누벨이 설계된 파리의 아랍문화원 건물은 카메라 렌즈처럼 움직이는 금속 기계 장치로 뒤덮여 있는데, 보는 사람들마다 이 장치에서 아라베스크 문양, 피어나는 꽃, 차가운 기계문명, 반짝이는 장신구 등 다양한 것들을 연상한다. 단순히 비바람을 피하게 해주는 지붕이 아니라, 삶을 더 생생히 느끼게 하거나 더 깊이 돌아보게 하며, 마음속의 상상을 이끌어내는 이런 건축이 저자가 생각하는 좋은 건축일 것이다.

반면 비바람을 막아주는 지붕 이상의 역할은 하지 못하는 건축물들이 있다. 미국의 건축가 로버트 벤투리는 이용하는 사람과 제대로 소통하지 못하는 건물을 ‘오리’와 ‘장식된 헛간’으로 분류했다. ‘죽은 오리’는 기능에 맞게 모양새를 만들었지만, 그 형태만 보고는 사람들이 쉽게 그 건물의 의미와 쓰임새를 알 수 없는 건물을 말한다. 재봉이라는 기능에 최적화된 형태로 만들었지만, 정작 사람들은 그 집이 재봉사의 집인 것을 알 수 없는 집이 이에 해당된다. 반면 기능과는 무관하지만 관습적인 기호로 치장한 건물을 ‘장식된 헛간’이라고 한다. 객실을 최대한 많이 확보하려고 빽빽하게 객실을 배치한 리조트가 겉모습은 낭만적인 지중해풍으로 꾸민 경우를 ‘장식된 헛간’의 예로 들 수 있다. 저자는 지금 우리 도시에 ‘죽은 오리’와 ‘장식된 헛간’이 넘쳐난다고 말한다. 그 지역과 장소의 역사적 맥락, 문화유산, 가치는 사라지고 사람들은 자신이 사는 건물의 효율성과 경제적 이익만 생각하기 때문이다.

그 장소, 그 지역, 그 건물만의 가치와 의미를 잃어버린 건축물들로 가득한 도시와 사회. 저자는 그런 사회가 만들어진 원인을 돌아보며, 건축을 넘어 사회를 생각한다. 철근 콘크리트 기법, 엘리베이터의 개발 등 새로운 기술과 자본은 도시의 모습을 극적으로 바꾸어놓았다. 기술과 자본이 건축에 혁신을 불러와 인류의 삶을 풍요롭게 할 것이라고 믿었던 건축가들도 있었다. 그러나 경제성과 효율성만을 따지는 ‘합리적인’ 가치관은 모든 공간과 건축물을 경제성과 효율성에 맞는 형태로 평준화, 획일화시켰다. 오늘날에는 공공기관과 대형 교회, 대형 쇼핑몰의 모습이 크게 다르지 않을 정도다. 도시 구조를 최대한 유지하면서 침체된 도시를 활성화시킨다는 의도였던 ‘도시 재생’도 부동산 개발 사업자들이 낙후된 지역을 싼값에 샀다 비싼 가격에 되파는 돈벌이 수단이 되어버렸다. 재건축을 담당하는 관공서의 건축 담당 공무원들은 정작 그 지역의 주민들이 예전부터 그 지역과 관련해 간직하고 있는 그 지역만의 장소성, 기억, 가치가 무엇인지 알지 못한다.

이런 세상에서 저자는 삶의 의미, 보편적인 가치가 드러나는 건축을 꿈꾼다. 온갖 이미지와 취향이 넘쳐나는 시대지만 사람들은 그런 이미지들 속에서 허우적거리며, 유행에 뒤떨어질까 두려워하고 무엇을 선택해야 할지 갈피를 잡지 못한다. 저자는 오래, 자세히 보고 깊이 생각하면서 삶에서 본질적이지 않은 것을 가려내고, 나만의 개성과 가치, 삶의 의미를 찾아가라고 이야기한다. 우리가 건축으로 드러내고 싶은 우리만의 것이 무엇인지 확실히 알 때, 각자의 지붕들이 각자의 가치와 의미를 되찾을 것이다. 이 책에 실린 스물다섯 편의 글을 관통하는 메시지는 이것이라고 생각한다.

주관이 뚜렷하고 필요한 것과 필요하지 않은 것을 분별하는 능력이 뛰어난 저자답게, 문장도 글 전체도 정갈하다. 책의 만듦새도 글처럼 정갈해 군더더기가 없다. 표지와 목차, 챕터 페이지, 본문은 쓸데없는 장식 없이 검은 글씨와 선, 하얀 종이만으로 깔끔하게 구성되어 있다. 컬러로 된 사진 도판들은 각 챕터의 뒤에 모여 있어 독자들은 텍스트에 온전히 집중할 수 있다. 전공의 언어를 일상의 언어로 바꾸어 어렵지 않지만 그렇다고 글의 깊이가 얕은 것은 아니다. 건축을 넘어 건축이 삶과 세상을 어떻게 반영하고 있고, 삶과 세상에 어떤 영향을 미치는지 더 깊이 생각하게 만든다. 현실을 날카롭게 파악하면서도 이상을 잃지 않는다. 감성과 이성, 대중성과 깊이 사이에서도 균형을 잘 잡은, 그 자체로 좋은 건축물 같은 책이다.