-

-

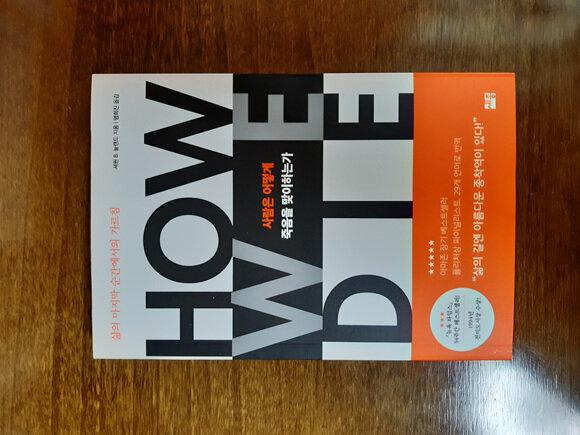

사람은 어떻게 죽음을 맞이하는가 - 삶의 마지막 순간에서의 가르침

셔윈 B. 눌랜드 지음, 명희진 옮김 / 세종(세종서적) / 2020년 6월

평점 :

죽음을 얘기하는 저자 또한 지금은 생존해있진 않다.

그리고 이 책의 첫출간은 1994년이었다.

하지만, 좋은 책은 책장을 펼치며 읽는 순간부터

서서히 전해오는 생명력이 있다.

죽음이란 주제를 논하는 이 책임에도

아이러니하게 좋은 책이 주는

생동감 있는 지식의 전율이 전해왔다.

결코 재미도 아니고 죽음이란 필히 무거운 주제인데 말이다.

저자는 의사였다.

보통의 사람들은 죽음을 자주 목도하며 살아가고 있진 않다.

그러나 사람이라면 시간이 흘러감에

주위사람들을 하나씩 잃며 살고 있기에

스스로 보통 죽음과 아주 멀진 않다고 착각할 수도 있는데,

저자의 설명을 읽다보면 죽음의 본질을

가장 정확하고 그리고 많이 이해하는 건,

생활 속 죽음의 환경이자 그런 생각을 자주 논할 부류로써

종교인도 철학자도 아닌 직접 의학적 목도의 기회를

많이 가진 의사 정도는 아닐런지 고민해보게 된다.

죽음에 이르는 대표적인 6개쯤의 질환들을

하나하나 소설처럼 설명하고 예를 들어가는데,

저자는 그 질환들이 보여주는 인간의 끝을 묘사한다.

심장병, 알츠하이머, 자살, 에이즈 등.

의사로써 지식을 갖춘 사람이라면

모든 사람이 종국에 맞이하는 죽음의 원인은

결코 노화가 아니라 설명해야 한다고 말한다.

책은 병으로 표현하려 한거 같지만 아마 노환쯤이

한국적인 표현은 아닐까 싶다, 그러나 책에서

노환이란 단어가 아닌 그저 다양한 질환과 죽음으로

대부분을 표현했기에 책에 담긴 정도의

단어들만으로 책의 느낌을 기억하는게 맞아 보인다.

우리가 살아가며 침 한모금 삼키는 행동도

사래가 걸려 순간적으로 행해지는 잔기침 등도,

어느 단계에 이르러서는 모두 생명을 유지시켜 줄

중요한 몸의 방어체계임음 인지하고 감사해야할 듯 하다.

나이가 들어감에, 점차 각종 체액이 마르고

숨이 막힐 때 기침 한번 편하게 못하게 되는 것이

치명적인 사망원인이 되어감을 책은 무심히 보여주니까.

알츠하이머의 경우는 또 어떠한가.

은퇴한 남편의 잔소리 정도로 생각했으나

불현듯 주위사람에 대한 원망이나 참견도 늘어나고

깜박깜박 잊는 정도가 심해지는데 그게 병일수 있을 때,

돌봄의 위치나 관찰정도의 위치에 있는 가족일지라도

이제 더이상 그 이전의 관계는 아님도 느껴보게 해준다.

자칫하면 이 책의 내 느낌 중 이런 일부는

죽음의 무거움 면만을 다루는 듯 착각을 일으킬만한

애매한 전달을 적은 듯도 싶은데,

이 책의 전반적인 느낌은 전혀 그런 방향은 아니다.

의사로써의 경험, 각 질환별 기억되는 환자들,

죽음에 이르는 가장 자연적인 과정들도 생각해 보는 등

다양하지만 부드럽고 일관적인

높은 의식수준의 흐름이 담겨있는 책이다.

사고사나 자살로 인한 죽음을 설명하는 부분에선,

자세한 의학적 단계 묘사도 그저 끔찍하다기 보다는

오히려 생명의 마지막을 만들어 낼 수 있는

인체 메커니즘의 묘한 이해 또한 넓혀보게 된다.

의사들은 자살에 대해서는 전혀 불쌍함 등으로 인한

아쉬움이나 생명의 존엄을 말하지 않는다 한다.

생명을 연장하도록 스스로 지키도록 돕고

유지시켜 나가도록 독려하는 직업이 의사임에,

스스로 의지를 가진 환자들을 접촉해 나아가는

의사들로썬 당연한 부분이란 설명처럼 들었다.

그렇다면 과연 이 책의 결론은 무엇일까.

내가 느꼈던 결론은, 자연스럽게 죽음에 이르게 됐을 때

그 자체의 존엄과 삶에 대한 과학적인 시각이었다.

심리학에 관심이 많지만 실존적인 질문과 대답은

오히려 이같은 책 안에서 찾아야 할거 같은 감동도 느꼈다.

어쩌면 철학적인 죽음의 정의는

피상적이고 주관적이란 생각도 해본다.

책에 소개된 지성 세네카의 자살 일화도 짧게 소개해 보자면

이런 지성인의 실제죽음 또한 사실

얼마나 무지에서 시도됐었지도 놀라운 점이었다.

죽음의 주제로 주위를 보니

많은 것이 기적이고 많은 것이 덤덤해 진다.

이 덤덤함이란 시니컬적인 덤덤함이 아니다.

경제적 평등 등에서 사용되는 그런 평등의 의미가 아닌,

시간 속 삶의 유한함에서 맞이하게 되는

평등의 구간이 주는 덤덤함을 말함이다.

매우 많은 것을 생각해보는 대단한 책이다.