-

-

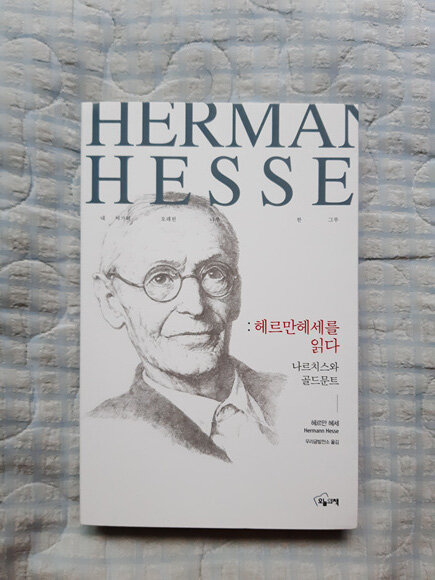

헤르만 헤세를 읽다 - 나르치스와 골드문트

헤르만 헤세 지음, 우리글발전소 옮김 / 오늘의책 / 2019년 5월

평점 :

갑자기 헤르만 헤세의 책들이 눈에 많이 띤다

그러다 우연히 올해가 헤세의 데미안이 나온지

100주년을 기념하는 해라는 걸 알게 됐는데

아무래도 그 영향이 크지 않은가 싶다.

굳이 이 때문만은 아니더라도 불멸의 작가이긴 하지만.

데미안이 청장년기을 대표하는 책이라면

나르치스와 골드문트는 그 이후의 시기를 아우르는 책 같다.

처음 이 책을 읽은지 거의 몇십년만에

제대로 된 원전을 읽게 된거 같아 나름 감회가 새롭다.

왜냐면 전에 읽었을 때 거의 다이제스트 형식어었던 터라

이런 책이 어찌 그리 유명하게 됐을까 정도의 느낌까지 받았었다.

소설은 줄거리에 그 가치가 있는거 같진 않다.

결과가 아닌 과정, 그 과정에 속하는

소설이 흘러가며 나오는 자잔한 대화들과 수많은 상황들을

전부 알아야만 그 소설을 읽은게 되는 것이지

줄거리만으로만 따지면 어떤 책이던 그 가치를

완전 알기란 불가능이고 그런 시도도 안좋은 듯.

아버지에 의해 없어진 어머니와의 관계는 배제된 채

수도원에 들어온 골드문트.

그는 2명의 사람에게 끌린다, 원장과 나르치스.

흔히 나르치스와 골드문트는 이성과 감정을 대표한다고 하는데

책을 읽다보면 나누는 것 자체가 책의 큰 가치를

축소할 수도 있는거 같아 그건 아닌거 같다.

데미안 하면 알을 깨고 나오는 걸 얘기하는 문장을

책전체를 관통하는 핵심처럼 말하는데

많기도 하고 틀린것도 같은데,

이 책도 감정과 이성만으로 본다면

데미안의 알깨고 나오는 얘기처럼

한권의 잘쓴 복잡한 책을 너무 단순하게 요약해버리는 느낌이 든다.

다사다난한 경험들을 하게 되는 골드문트,

그리고 수도원으로 돌아와 행복하게 죽는다는 식의 결말.

나로써는 그냥 서사들로 읽히고 결론지어지지 않았다.

하나하나의 삶의 경험들 모두가 결말이었고

진짜 책의 말미도 결말 같았다.

나르치스는 정지된 삶이고

골드문트는 역동적 삶이었을까.

골드문트의 마지막은 진정 깨달음이라고 볼 수 있을까.

상처뿐인 영광이었는지

상처없인 깨달을 수 없었을 영광의 상처들이었는지는

영화의 열린 결말처럼 내게 해석의 여지로 남는다.

헤르만 헤세의 책 중에

데미안과 이 책 정도는 어려운 책이 아니니

많은 사람들에게 계속 잘 읽혀졌으면 좋겠다.

감각적인 책들에게 고전이 퇴색되어가는 시대같아 아쉽다.