-

-

역사를 훔친 첩자 ㅣ 표정있는 역사 2

김영수 지음 / 김영사 / 2006년 10월

평점 :

리뷰의 제목이 무엇인지 아는 사람이 얼마나 될까?

혹 이 말은 알고 있을까?

"정보는 국력이다."

이 말을 어디선가 들었는데 잘 모르겠다면 이 말은 또 어떨까?

"우리는 음지에서 일하고 양지를 지향한다."

이젠 좀 알겠는가? 리뷰의 제목은 지금 국정원의 표어이고, 정보는 국력은 1999~2008년에 사용되던 표어이며, 마지막 것은 1998년까지 사용되던 표어이다. "우리는 음지에서 일하고 양지를 지향한다."는 말은 무시무시하던 중정 시절의 표어이며, 다음은 안기부, 국정원에서 사용되던 표어이다. 사실 중정, 안기부, 국정원 다 같은 기관을 가리키는 용어이다. 국정원이 방향성을 가장 잘 나타내는 표어는 "자유와 진리를 위한 무명의 헌신"이요, 국정원의 속성과 행위 양식에 대해서 가장 잘 설명하는 것은 "우리는 음지에서 일하고 양지를 지향한다."가 아닐까?

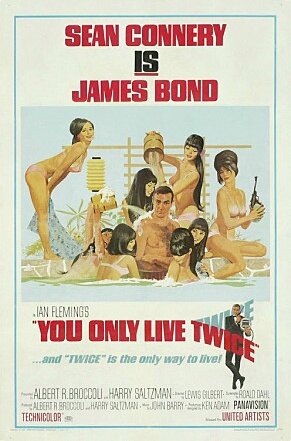

007시리즈, 본 시리즈, 홍콩의 마담 시리즈 등등 스파이 이야기는 주요 영화의 모티브이다. 그 중 기억에 남는 스파이 영화를 하나 꼽자면 007 시리즈 5탄이다. 그 외에도 여러가지 007이 있지만 내가 확실하게 본 가장 오래된 007이기 때문이다.(참고로 작은 아버지가 빌려다 놓은 비디오를 몰래 봤던 것으로 기억한다. 내가 10살 때쯤인가?)

핸섬한 얼굴과 탄탄한 근육질의 몸, 스마트하고 유머러스한 성격의 남자 주인공에게는 신비한 능력이 있으니 어떤 여자를 만나도 몇 초 안에 꼬실 수 있다는 것이다. 심지어는 그것이 적이라고 할지라도 말이다. 스파이 주변에는 온갖 첨단 기술로 무장된 차와 도구, 무기들이 있고, 얼굴과 몸매 모두 착한 미녀들이 수두룩하다. 주인공은 온갖 어려움에도 임무를 잘 완수하고 얼굴과 몸매가 모두 착한 여주인공과 로맨틱하게 은둔하면서 영화는 끝을 맺는다. 영화를 보고나서 "밤밤밤밤 밤밤밤밤 빠라라 빠라라 빠밤"의 입소리에 맞추어서 총을 쏴보지 않은 사람들이 없지 않을까 싶은데. 본 시리즈도 현대화 되긴 했지만 이 도식에서 벗어나지 않는다. 그렇지만 영화가 그리고 있는 스파이와 현실의 스파이는 너무나 다르다.

음지에서 일하고, 무명의 헌신이라는 말에서 알 수 있듯이 스파이란 절대로 양지로 나올 수 없는 존재이다. 그들이 아무리 대단한 일을 하고, 대단한 공을 세운다고 할지라도 극소수의 사람들만이 그 사실을 알뿐이다. 그들은 절대로 양지로 나올 수 없는 존재이다. 비록 그들이 현역에서 물러난다고 할지라도 말이다. 만약 양지로 나오는 순간 그들은 이미 존재 가치를 잃어버리게 된다. 생각해 보라. 세상 모든 사람들이 얼굴과 정체를 알고 있는 스파이가 존재하는가?

이런 연유로 역사에 수없이 많은 스파이들이 존재했지만 그 이름을 남긴 스파이는 거의 없다. 만약 스파이가 역사에 이름을 남겼다면 그는 실패한 스파이일 가능성이 농후하다. 역사의 물줄기를 바꿀 정도로 대단한 일을 하지만 역사의 그 어디에도 이름 석자 남김지 않고 사라지는 것이 스파이의 슬픈 운명이다. 이런 스파이에 대해서 없는 역사 기록을 뒤져서 그들의 삶을 대략적인 윤곽이나마 파악하려는 것이 이 책의 의도이다. 결코 쉽지 않았을 작업이지만 무시하고 넘어갈 수 없는 작업이며 꽤나 흥미로운 작업일 것이다. 지금까지 수많은 역사책을 읽어보면서 스파이에 대해서 이렇게 끈질기게 파고들어간 책은 보지 못했다.

우리나라에는 언제부터 스파이가 존재했는가? 중국의 춘추 전국시대에 스파이가 존재했었고, 체계적으로 스파이를 키우고 운용하는 병법서가 존재했다는 것으로 보아 동양에서는 꽤나 오래전부터 스파이가 존재했다. 전란의 시대가 만들어낸 부산물이 스파이학이 아닐까? 그렇다면 결코 중국의 문화로부터, 그리고 전란의 시기로부터 자유롭지 못한 우리나라 고대사에도 스파이가 존재하는 것은 당연하지 않을까? 아니나 다를까. 저자는 우리나라에도 꽤 오래 전부터 스파이가 존재해왔다는 사실을 주장한다. 역사서에 정식으로 기록된 것은 삼국시대부터이니 우리나라 스파이의 역사도 대략 1500년 정도 된다고 하지 않을까? 어떤 이들은 적국에 침투하여 순수하게 군사 정보만 수집하기도 했을 것이고, 어떤 이들은 상업을 하면서 정보 수집을 했을 것이며, 어떤 이들은 불법을 연구하러 오가는 길에 스파이의 역할을 자처하기도 했다. 그리고 그들의 이런 노력들은 그들의 조국에 매우 중요한 정보를 제공해 주었으며, 정책 결정의 중요한 자료가 되었다. 이름도 남기지 않은 이들이지만 이런 사람들이 우리 나라의 역사를 만들고 이끌어 온 것이 아니겠는가?

음지에서 일하면서 양지를 지향한다는 말의 의미가 무엇인지 다시 생각해 본다. 과거 군사 독재 정권 시절에 정보통에서 일하는 사람들은 나는 새도 떨어뜨렸다고 한다. 군사 쿠데타를 통해서 대통령이 되신 분들은 자신이 혹은 자신들의 측근이 보안사 혹은 기무사 출신인 경우가 많다. 정보를 틀어 쥐어야 권력을 유지할 수 있다고 생각했기 때문이다. 요즘 각 언론사를 틀어쥐는 이유도 동일하다. 그러다보니 음지에서 일하고 양지를 지향한다는 말의 의미가 왜곡되었다. 권력을 위해서라면 모든 어두운 방법들도 동원할 수 있다는 식으로 말이다. 그러다 보니 정권이 바뀔 때마다 항상 도마에 오르는 것이 국정원이 아니겠는가? 정보 기관으로서 중립을 지키고 제 자리를 찾는 것이 국정원이 나아가야할 바른 길이 아닐까? 국정원이 다시 권력을 창출하고 유지하기 위한 시녀 기관으로 전락하지 않기를 원한다.

마지막으로 우리가 살펴봐야 하는 것은 간첩, 첩자라는 용어이다. 저자는 이 용어는 가치중립적임을 분명히 밝히면서 군사 정권에 이해서 이 용어에 부정적인 이미지가 덧씌워진 것이라 주장한다. 생각해 보니 그런 것도 같다. 스파이라는 말은 왠지 있어보이고, 로맨틱해보이고, 영화같아 보이지만 간첩이나 첩자라는 말에서 음침함을 먼저 떠올린다. 이렇게 용어에서부터 혼선을 빚으니 제대로 된 평가를 내릴 수 있을리 없다. 스파이라는 말에서부터 자유로우니 중국과 한국에서 첩자를 이르는 말이 이렇게나 많을 줄은 몰랐다. 장구하고도 활발했던 첩자의 역사를 단적으로 보여주는 예가 아닐까?