-

-

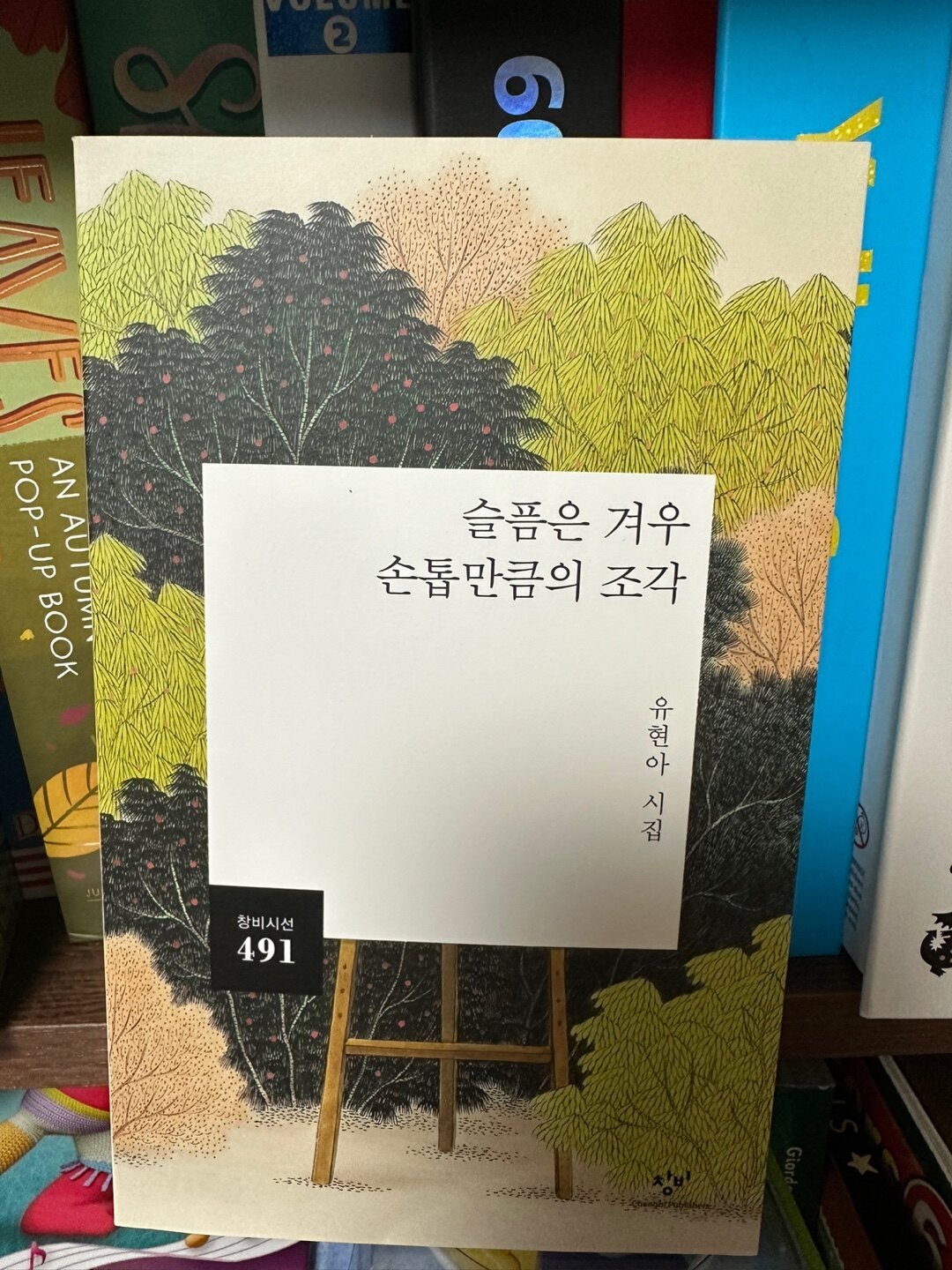

슬픔은 겨우 손톱만큼의 조각 ㅣ 창비시선 491

유현아 지음 / 창비 / 2023년 7월

평점 :

오랜만에 시집을 들었다.

시집을 가장 많이 보던 때는 중고등학교 때였다. 문학을 공부하기 위해 시를 읽고 공부하는 것이 필수기도 했지만 시가 마냥 좋았다. 분출하지 못한 오갈데 없는 고민이 누군가의 시 안에 다 있었고 아름다운 단어 하나하나가 마음 깊이 와 닿았다. 대학생이 되어서도 간간히 읽기는 했는데 학교를 졸업하고 나서는 거의 시집을 펴 본 적이 없는 것 같다.

왜 우리는 더이상 시를 읽지 않게 된 걸까?

도서관에 가 봐도 시집은 찬밥이다. 책장 안에 빼곡히 차 있고, 빌려간 이는 없어 보인다.

글쎄 이십대를 보내면서 시는 너무 낭만적이라 느꼈다. 세상은 싯구처럼 아름답지 않았고 시에서 불행은 좀 더 미화되어 있는 것 같았다. 슬픔과 불행을 곱씹고 승화시키는 것이 문학의 한 역할인 줄 알지만, 더 이상 깊이 와 닿지는 않았다. 시에 처절히 공감하고 감상적인 생각에 빠질 수 있다는 것 자체가 특정 나잇대의 축복인 것 같기도 하다. 피터팬이 영원히 자라지 않아야 마법을 쓸 수 있는 것처럼 말이다.

지금 시집을 펼치면 큰 감동을 얻지는 않지만 그래 이렇게 생각할 수도 있구나 수긍하는 편이다. 세상 사는 모습이 이렇게 제각각이고 생각하는 것도 다들 다르구나 싶다. 이렇게도 저렇게도 생각하는 다른 사람들의 사고 방식이 신기하다.

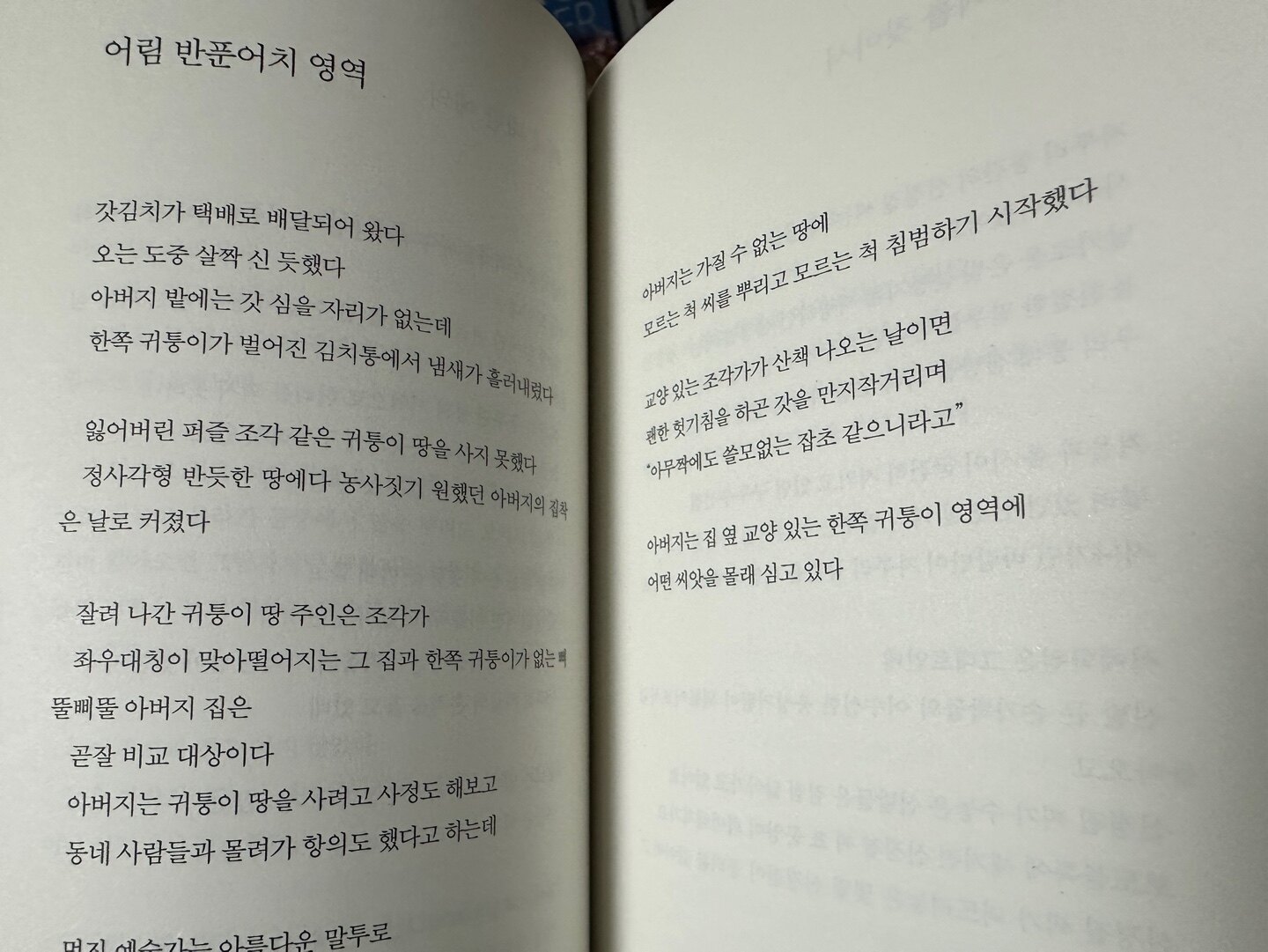

<슬픔은 겨우 손톱만큼의 조각>은 내가 원래 알고 있던 작가의 시집은 아니다. 그러나 읽다 보면 '아 우리 부모님 세대가 이랬구나, 어릴 때 이런 비슷한 일이 있었지' 하는 생각이 절로 든다. 최근 이야기도 있지만 대부분 70-90년대의 풍경이 절로 어른거리고 나이 든 분들이 말하는 '세상 참 많이 바꼈다.'에서 바뀌기 전의 세상을 떠올리게 된다. 익숙하지만 더이상 익숙하지 않은 풍경들과 시선들이다.

여기에 나오는 시들은 마냥 따뜻하지 않다. 외면하고 싶었던 냉정한 현실이 자주 표현되어 있다. 길거리에서 문득 마주칠 수 있는 고단함과 슬픔들, 또는 누군가의 현실로 코 앞에 다가온 위기들. 그래도 슬픔은 손톱만큼의 조각이란다. 하루하루를 버티면서 언젠가는 잘라낼 수 있는 손톱조각. 살다 보면 지나가고, 한 번씩 다가온 따뜻함에 살짝 미소 지을 수 있는 그런 삶의 일부이다.