-

-

파인먼 평전 - 괴짜 물리학자가 남긴 현대 물리학의 위대한 이정표

제임스 글릭 지음, 양병찬 외 옮김 / 동아시아 / 2023년 1월

평점 :

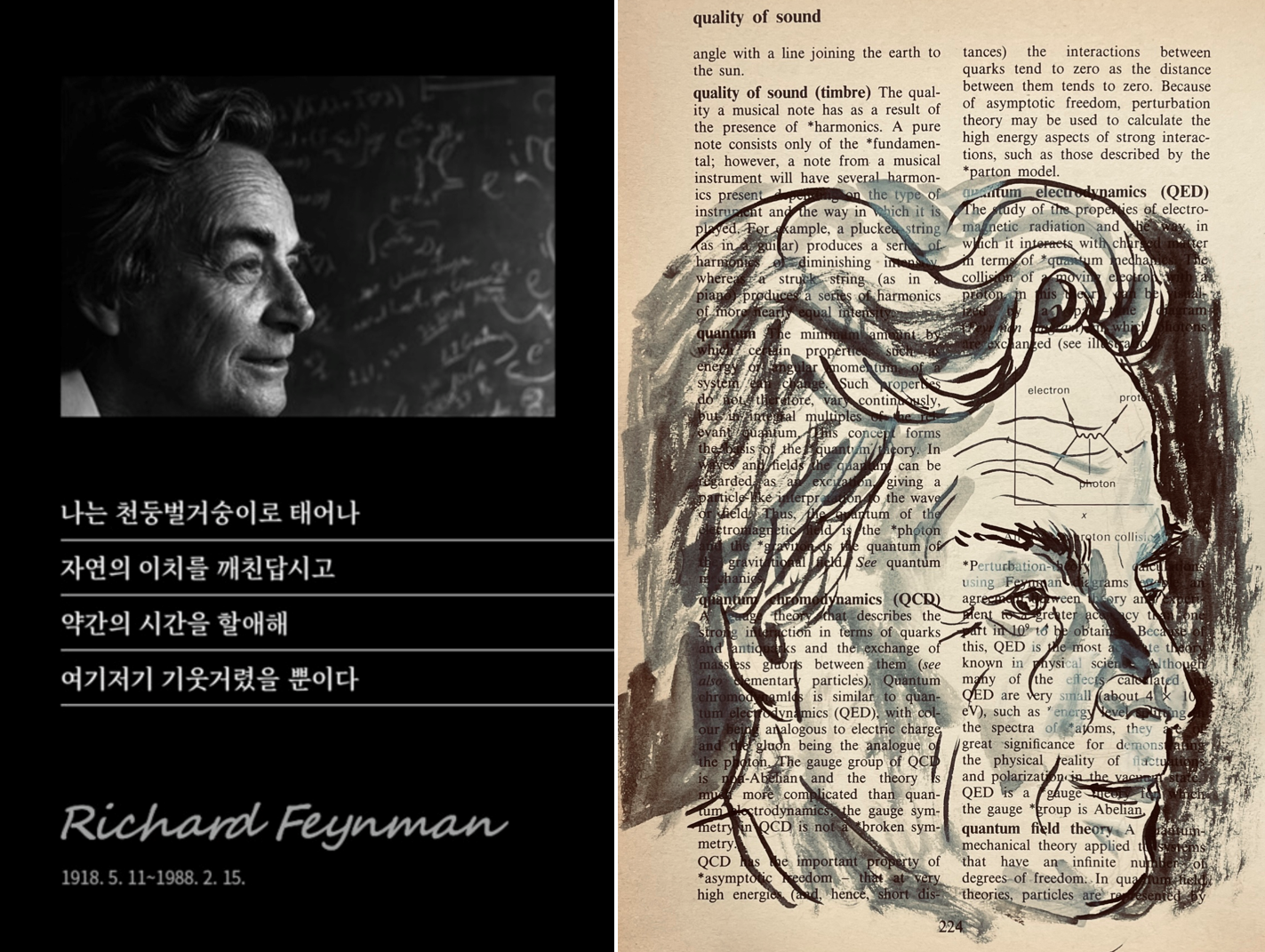

(오른쪽) 옆에서 보고 있던 아내가 그려준 파인먼 초상

천재 물리학자 파인먼의 35주기, 인간적인 모습으로 다시 만나다

- 《파인먼 평전》을 읽으며

제임스 글릭(James Gleick) 지음

양병찬·김민수 옮김 | [동아시아] | (2023)

“Of all its many values, the greatest must be the freedom to doubt.”

Richard Phillips Feynman(1918.05.11-1988.02.15)

이 문장은 고등학교 때 동네 서점에서 파인먼을 ‘발견’한 이후, 대학 시절 내 책상 앞에 줄곧 붙여두었던 문구다. 처음에는 알 듯 모를 듯 했던 표현이었으나, 삶의 경험치가 쌓이고 여러 상황에서 이 문구를 떠올리곤 했다. 내겐 괴짜 과학자 같았던 그의 이미지보다는, 어떤 상황에서도 의혹을 제기하는 인물의 전형으로 나의 학창시절을 함께 했던 셈이다. 최근 《파인먼 평전》을 읽고 있는데, 마침 오늘(2월 15일)이 파인먼의 35주기이기에 간단한 독서 기록을 남겨본다.

우선 파인먼은 동유럽 유대인 이민자의 후손이다. 따라서 위에 인용한 문구는 유대인의 ‘후츠파(chutzpah)’ 정신을 우선 떠올리게 한다. ‘후츠파’는 히브리어에서 온 말로, 문자 그대로는 ‘무례함, 뻔뻔함’ 따위를 가리키는 말이라고 한다. 하지만 이 표현은 도전하는 정신, 용기, 배포 등의 맥락을 포함한다. 정통 유대교를 신봉하지 않았던 파인먼의 집안 분위기에서 그가 평생 가식과 권위에 강한 거부반응을 보이고 이에 도전했던 모습과 연결 지을 수 있겠다. 이 평전에 언급된 것처럼 그는 세상 사람들의 가식과 권위를 그토록 경멸하던 ‘홀든 콜필드’(샐린저의 《호밀밭의 파수꾼》에 나오는 주인공)였던 셈이다.

한 사람의 인생 전체를 두고 우리는 어떤 표현으로 정리해볼 수 있을까. 우선 파인만은 많은 이들에게 ‘괴짜’이자 ‘천재 과학자’로서 알려져 있을 테다. 이미 20대일 때 핵폭탄 개발 연구 작업인 ‘맨해튼 프로젝트’에 촉망받는 과학자로 참여한 인물, 국가 기밀문서를 보관한 금고를 모두 열어버린 인물, 양자전기역학을 포함한 물리학의 여러 분야에 중요한 업적을 남긴 노벨상 수상자 등의 사례에서 파인먼이 비범한 인물이었음을 말해주는 수많은 지표를 보여준다. 또 다른 한 면으로는 사랑하는 첫 부인과의 사별 후 보인 여성편력과 세 번째 부인을 만난 이후 가정적인 삶으로 돌아간 이후의 모습들, 봉고 드럼과 같은 리듬악기를 연주하거나 그림 그리기를 배우는 등 아이와 같은 호기심을 지니고 삶을 누리는 데 조금도 지체하지 않았던 한 인간의 모습을 상상해보게 된다.

파인먼의 다양한 모습들 가운데 내게는 그가 가식을 싫어하고 권위에 체질적으로 거부감을 보였던 모습이 강한 인상으로 남아있다. 학창시절에 처음 알게 된 파인먼을 이제는 제임스 글릭의 《파인먼 평전》을 통해 다시 만나게 된 것이다. 이 책은 무엇보다 미국이 세계초강대국이 되어가던 시기부터 내리막길을 걷기 시작하던 시대를 가로질러 살았던 한 미국인 과학자의 삶을 재구성한 책이다. 개인적으로 미국이 몰락하기 시작하는 상징적인 사건가운데 하나가 바로 챌린저호 폭발사건이라고 본다. 거대한 관료집단이 지나치게 비대해지고 비효율적인 상태가 되어버린 상황, 냉전 시기 이데올로기의 대결 구도 속에서 성공에 대한 압박으로 과정 그 자체는 뒷전으로 밀리게 되면서 재난은 점점 더 가까이 다가오게 된 것. 나는 이 증상이 바로 ‘팍스 아메리카나’의 종말을 상징적으로 보여주는 사건이라고 보았다. 파인만은 이러한 삶의 한가운데에 서서 역사의 현장들을 직접 목격한 인물이었다.

이 책을 읽기가 만만치 않지만, 책을 읽을 때 몇 가지 방식을 염두에 두면서 시도해볼만 하다. 우선 파인먼을 둘러싼 인물들에 주목해보는 것이다. 파인먼과 다른 인물 사이의 관계와 상호작용에 주목해보면 상당히 흥미롭다. 예를 들면, 파인먼과 줄리언 슈윙어를 견주어보는 것. 두 인물을 비교하며 읽어보는 것도 재미있을 것이다. 이들은 모두 1918년 생으로 동갑인 물리학자들이었다. 다만 각자의 캐릭터는 너무나 뚜렷하면서 스타일도 확연히 달랐다. 두 사람은 모두 유대인이었고, 1965년에 노벨 물리학상을 함께 받았지만, 강의 스타일이나 말투는 무척 대조적이었다. 슈윙어가 좀 더 화려하고 격식을 갖춘 완벽함을 지향했다면, 파인먼은 우아함보다는 솔직하고 격의 없으며 빠른 말투로 이야기를 하는 식이다. 두 사람의 오랜 라이벌 구도를 통해 두 동갑내기 물리학자가 어떻게 서로 경쟁하고 발전해나가는지 따라가 보는 일은 흥미롭다.

여기에서 그치지 않고 파인먼과 같은 직장의 동료 물리학자 머리 겔만과의 관계, 파인먼과 프리먼 다이슨 사이의 일화도 흥미로운 부분이다. 제임스 글릭은 파인먼과 겔만을 유명한 미국 배우들을 빗대어 표현하기도 했다. 옷을 잘 차려 입는 신사 같은 이미지로 영화에 등장하곤 했던 아돌프 멘주는 겔만에, 그리고 코미디언으로 희극적인 배역을 많이 맡아 등장했던 미국의 배우 월터 매사우는 파인먼에 비유하는 식이다(635). 겔만도 파인먼처럼 유대인이었으며, 과학뿐만 아니라 폭넓은 교양을 갖춘 르네상스적인 인물이었다. 이와 달리 파인먼은 문학, 특히 시 같은 작품을 좋아하지 않았으며, 자연과학에 관해 외곬수적인 관심사를 보였다는 점이 특이하다.

미국은 여전히 귀족이 사회의 지도층을 점유하고 있는 영국처럼 정도가 심하지는 않으나 서양인들이 사용하는 언어/말투는 그 사람의 배경을 규정지어주는 인덱스로서 기능하는 것 같다. 파인먼의 경우, 그가 명확하지 않은 발음으로 빠르게 말하는 방식이 노동계급의 특징으로 먼저 인식되었던 것 같다. 젊은 시절 파인먼은 노대가 닐스 보어와의 격렬한 토론을 벌이기도 했는데, 귀족 가문인 보어는 파인먼의 노동자 계급을 떠올리게 하는 언어와 말하는 방식에 호감을 가지지 않았다고 한다. 이렇게 파인먼을 둘러싼 주변 인물과의 관계를 염두에 두고 읽으면 평전이 두껍긴 해도 보다 더 입체적으로 이해되지 않을까 싶다.

《파인먼 평전》의 원제는 ‘Genius’다. 이 제목을 염두에 두면, 「천재를 찾아서」라는 제목의 글에 저자가 얼마나 많은 공을 들였을지 짐작해볼 수 있다. 이 글에서는 저자가 ‘천재(성)란 과연 무언인가?’하는 물음을 쫓아 과거 여러 지식인들이 고민했던 행적을 따라가며 ‘천재’의 정체성을 탐구해나간다. 인류 역사상 많은 ‘천재’들이 나타났지만, 이 ‘천재’란 어떤 면모를 지닌 사람을 ‘그렇게 부르는 것인지 저자는 궁금해 했을 법하다. 참고로 파인먼의 아이큐는 125였다. 낮은 것은 결코 아니지만, ‘마술사 천재’라고 불린 파인먼에게 기대된 아이큐에는 훨씬 못 미치는 값이다. 이걸 보면 보다 근본적으로 우리가 ‘천재’라고 불릴 수 있는 보편타당한 특질이 있는 것일까 궁금해진다. 과연 그런 특질이 존재하는 것일까? 저자는 결국 과학적 업적이 필요에 의해서 만들어진다는 말과 함께 이 글을 마무리하면서 파인먼의 한 마디를 덧붙인다. 결국 ‘우린 모두 고만고만한 존재’라고 말이다.

사람은 한창 잘 나가던 시절에 올랐던 높이만 보고 그 사람의 삶을 평가하진 않는다. 사람은 무엇보다 전성기를 지나 내리막길을 가는 가운데 그 사람의 마지막을 보고서야 그의 삶이 어떠했다고 평가를 내릴 수 있는 것이 아닌가 싶다. 파인먼도 두 번째 암이 재발하여 몸 속에 큰 혹을 지니고 있으면서도, 챌린저호 폭발 사건에 대한 진상조사 작업에 성실하고 책임감 있게 참여했다. 내가 인상적으로 기억하는 파인먼의 모습은 다른 이들의 판단을 스스로 검토하지 않고 조금의 의혹도 지나치지 않았던 지적 성실함이었다. 여기엔 어떤 형태의 권위에 대해서도 아랑곳하지 않는 ‘후츠파’ 정신이 엿보인다. 《파인먼 평전》을 읽으며 느끼는 점은 파인먼의 구체적인 업적 이전에, 기존의 것에 스스로 합리적인 의문을 제시하고 자연의 비밀을 알아내고자 끊임없이 호기심을 지녔던 인물이었다는 점이다.