-

-

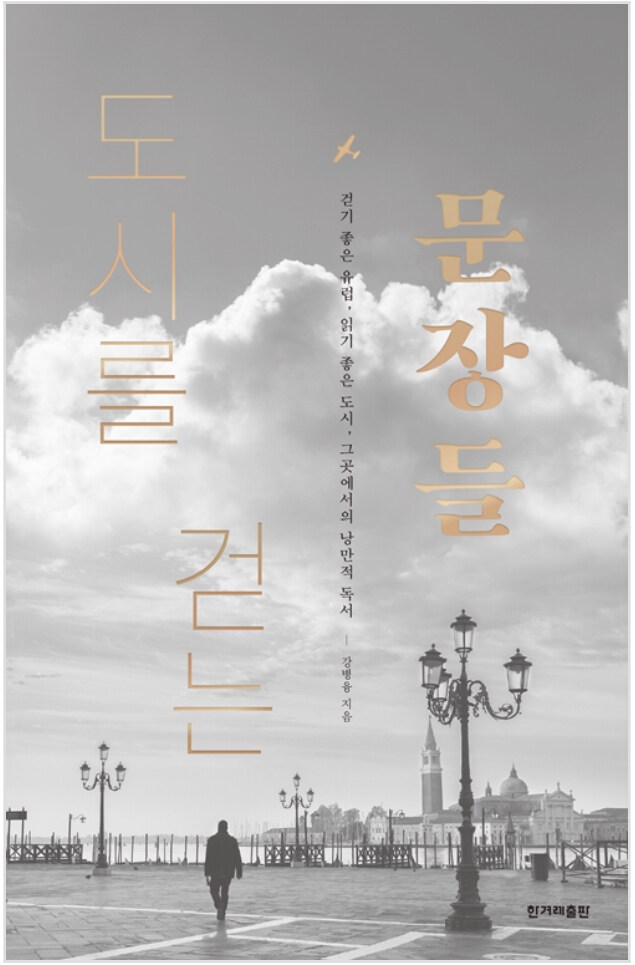

도시를 걷는 문장들 - 걷기 좋은 유럽, 읽기 좋은 도시, 그곳에서의 낭만적 독서

강병융 지음 / 한겨레출판 / 2019년 5월

평점 :

《도시를 걷는 문장들》

강병융 지음 | [한겨레출판]

책을 읽고 떠오른 이미지가 있었다. 눈부신 햇빛이 쨍하고 내리쬐는 한 낮, 서부의 초원을 배경으로 어떤 기교를 드러내거나 독자에게 강요하지 않는 사진집을 생각했다. 로버트 애덤스(RobertAdams)라는 사진가의 《완전한 시간 완전한 장소 Perfect Times Pefect Places》 라는 제목의 사진집이었다. 세상의 모든 중심은 바로 사진가 자신이며, 풍경은 보는 이를 압도하는 것이 아니라 사진가로부터 세계를 향해 마음의 창이 활짝 열려 있다. 밋밋해보이는 수평선, 나른한 낮의 단조로운 풍경이 ‘완벽한 시간, 완벽한 장소’라니.

이 사진집의 제목이 설득력을 가지는 이유는 바로 사진 속 프레임에 간간이 등장하는 존재들 때문이다. 사랑하는 대상들이 바로 사진가의 곁에 있기 때문이다. 사진가 곁에는 바로 사랑하는 사람, 사랑하는 반려견이 있어 함께 풍경을 바라보고 있다. 어떤 풍경도 이들과 함게 바라볼 수 있다면 그 순간이 바로 ‘완벽한 시간, 완벽한 장소’임을 증거하고 있다.

“아름다움을 함께 나누고 싶은 사람이야 말로 진짜 사랑하는 사람이다.”

(95면)

이번에 만나게 된 강병융의 책 《도시를 걷는문장들》에서 이 문장의 여운으로 돌연히 이 사진집을 떠올렸던 것이다. 분명 이 사진집은 저자의 말에 딱 들어맞는 여운을 주었다. 다만, 이 ‘아름다움’은 사랑하는 대상과 나누는 전제조건이 아니라 그 결과로 볼 수도 있겠다. 사랑하는 이, 사랑하는 대상이 내 곁에 있어서 세상이, 내가 혹은 함께 바라보는 이 세계가 ‘아름다운’ 것 아니겠는가.

나에게 사랑하는 대상이 있다면, 나를 중심으로 내 감수성은 세계를 행해 활짝 열리는 것이 아닐까. 내가 사랑하는 이가 있고, 또 누군가가 나를 사랑하고 생각해주는 이가 있다면 지금 내 곁에 있지 않아도 좋다. 나 혼자라고 해도 그리움의 여운을 주는 대상이 있는 사람은 행복한 사람일 터이다.

저자는 여행의 중심에 ‘나 자신’이 있어야 함을 이야기한다. 유럽의 여기 저기를 많이 다니는 저자는 대부분의 여행이 출장과 관련된 짧은 여행이다. 느긋하게 여행 자체를 목적으로 한 것이 아니기에 저자는 여행지에서 잠깐의 여유를 찾는 나름의 방법을 보여준다. 특히나 이런 여행에는 시간적인 제약이 따르기 때문에 ‘일상스러운 여행’이 될 수밖에 없고, 저자는 여기에서 자신만의 기쁨을 찾고있다. ‘너도 너의 행복과 기쁨을 찾길바란다’고 저자가 말하는 이유다.

저자가 크로아티아의 어디에선가 읽은 마스다 미리의 <뭉클하면 안되나요?>에서 잠시 멈추었다. 마스다 미리가 썼던 표현처럼 사소한 일상에서 ‘뭉클함’을 느끼는 일은 겉으로 보는 것보다 더 많은 것을 의미한다.

“만약 일상에서 ‘뭉클’이 사라지고 있다면, 당신도 떠날 때가 되었다고 충고하고 싶다. 여행은 그곳에서는 감동을, 돌아와서는 ‘뭉클’을 선사할 것이다. 우리가 떠나는 이유는 일상을 지키기 위해서이다.”(97면)

우리는 여행을 통해 우리의 일상과 다른 비일상을 경험한다. 반면 저자는 ‘삶은 어디에 가도 다같은 삶이고, 우리는 어디에 살든 결국 비슷할 것이라는 최면이 필요’하다고 말한다. 삶의 구체성에서 ‘다름’을 보는 것은 여행이 주는 기회이자 선물이다. 그러나 여기에서 더 나아가 삶의 ‘보편성’을 확인하는 단계는 살림살이의 표피, 일상의 ‘화이트 노이즈’를 걷어내고 나면 보이는 것들일 테다. 결국 사랑하는 이가 곁에 있어 행복하고, 사랑하는 이와 이별하게 되면 슬퍼지는 것은 모든 지구인의 보편성 아니겠는가. 나이들어가는 나 자신을 바라보며 삶의 유한성을 느끼는 순간, 나보다 죽음이라는 이별에 더 가까워지는 부모를 보며 안타까워하고, 장난꾸러기 아이들을 보며 ‘뭉클’해 하는 것은 시대와 장소를 벗어나 마주할 수 있는 우리 삶의 ‘보편성’일 것이다. 저자의 말대로 ‘어디에 살든 우린 결국 비슷한 삶’을 살아가는 존재가 아닌가. 그렇다면 우리의 ‘뭉클’함을 느끼기 위해선 일상에서 ‘뭉클 근육’을 키우기 위한 ‘삶의 기술’을 각자 마련해야 한다는 것이 저자의 당부일지도 모른다. 임제 선사가 한 말처럼 결국 ‘내가 서 있는 곳이 바로 내가 주인이 되는 자리’일 것이다. 저자는 자신이 속한 일상과 비일상의 경계를 허물며 자신만의 ‘뭉클 근육’을 키우고 있음을 우리에게 전해준다. 뭉클 근육이 있으면 좋다. 그러니 바쁜 일상을 살아갈 지라도 각자 하나씩 마련하라고 말이다.