1.

비

소리

바람

소리

나뭇잎

흐느끼는 소리

나무에

기대서서

바람에

기대고나서

빗소리를

부여잡고서야

흐르는 눈물들

비가

와야

비로서 흘릴 아픔들

참

잘수없는밤

자서는안되는 밤

2.

책장을 덮으며 잠을 청한다.

계획도시가 삶을 구획짓고 다른 삶과 만나지 않게 한다 한다. 그래서 '사회가 미성숙한 아이의 상태에 머무를 수밖에 없다'고 한다. 나만있고 너는 안중에도 들어오지 않는다한다. 너를 통해 나의 동선이 수정되지 않는다한다. 어른이 만들어질 확율이 적고 '어른이만 낳을 수 밖에 없는 현실'은, 보수●진보를 가리지 않고 동전의 양면처럼 맞닿아있는 건 아닐까.

싫으면 만나지 않는다. 싫어도 만나야 하는 건 아닐까.

압축이 낳은 큰 폐해는 '만나지 않고도 풀 수 있고 살 수 있었다'는데 있지는 않을까? 만나지 않으면 방법도 생존도 버거운 다음이 밤그림자처럼 짓누르고 있는 건 아닌가. 우리 사회는 유아기와 청소년기를 넘어설 수 있을까 덧셈이란 것을 느낄 수 있을까 과거란 향수에서 벗어날 수는 있을까.

지금처럼 시간이 지나면 새벽은 자랄 수 있을까. 빗소리가 그친다.

3.

엠티

절인 것 같다. 아니 한적한 모꼬지를 온 것 같다. 구획을 옮겨가는 동안 곁에 있어야할 인물들이 멀찌감치 떨어져 있다. 일터 사장도 그 중에 하나 십여미터 이상 떨어져서 머뭇거린다. 동료인지 곁에 있던 이는 생각이 나지 않는다. 도랑, 개울, 밭의 경계를 오고간 흔적 뒤 산중턱의 한 식당은 절의 마지막 재회와 맞닿아 있다.

절

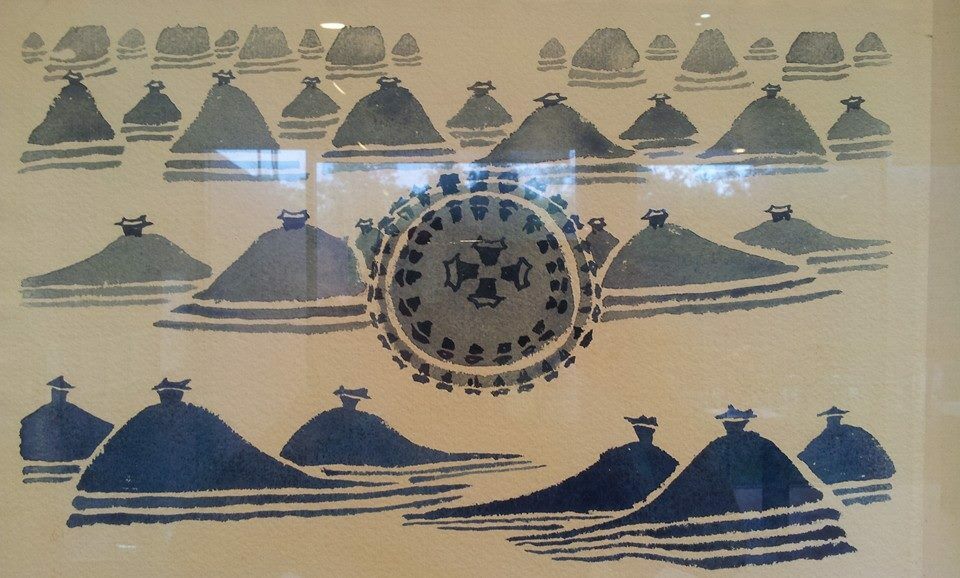

절 일주문을 지나 돌아 올라가는 길 시야는 열리고 발굴된 유적같은 터는 어마어마한 규모이다. 해안을 연상하게 하기도 하고, 누드로 사람들이 사랑을 속삭이기도 한다. 벼락에 한 여자의 몸이 경직되는 것을 목격하는 듯 돌아서는데 아직 목숨이 남은 그녀는 검게 탄 피부에 상처들이 보인다. 사람들이 모여든다 그녀가 곁에 있다. 꼭 쥐어진 손은 포위망에 잡힌 듯 마지막 순간을 기약해야만 된다. 광산이 발파하는 순간을 정지시키듯 몸의 절반 쯤이 묵직한 통증을 느끼며 관통된다. 끝이다. 하지만 또 다른 공간 아직 숨은 남고 몸은 통증에도 아무렇지도 않다. 그녀도 남아있다. 식당가 주변을 멤돈다

꿈을꾸다. 새벽에 읽다만 책보다는 더위가 이불 속으로 자꾸 잡아 당겨 자다깨다를 한다. 말미 스며든 꿈은 가위처럼 거칠게 누른다.

뱀발. SNS는 나르시즘이다. 너가 아니라 끊임없이 자신을 응시하는 행위다. 너가 어떻게 움직였는지는 고려조차 없다. 그렇게 거울을 들여다보다가 지겨우면 또 다른 거울에 기웃거리는 것이다. 남이 너가 도대체 어떤 발신을 하는지 궁금하지 않은 채, 아이들이 응석부리듯 도통 다른 너들에 대해 관심이 없다. 어느 공간이나 나를 드러내놓기 위해 안간힘을 쓴다. 정작 너의 목소리에 귀기울이는 몸짓조차 없앤 채 말이다. 잠을 뒤척이다 어둑새벽에 일어나 진중권 책을 마저 본다. 새벽도 희윰해지고 서툰 잠들 사이 꿈이 목을 죈다. 답답하다. 무질서의 효용을 재독하기로 한다. 책도 친해질 때까지...낯설게 하지 않기로 한다. 목소리에 귀 기울인다. 처분이 아니라...읽어내는 것이 아니라 너의 마음 짓을 따라가본다.