-

-

타이베이의 연인들

요시다 슈이치 지음, 이영미 옮김 / 예담 / 2015년 8월

평점 :

절판

아주 재미있는 소설을 읽었다.

내가 좋아하는 스타일이 이런 것이구나 하는 생각을 한다.

편안하게 읽을 수 있도록 대표적인 인물들이 설정되고, 스토리가 전개되면서

전혀 상관없어보이는 시공간의 인물들이 얽힌다.

그 사이에서 짠한 인간사의 편린이 비치는 소설을 내가 좋아한다는 걸 알게 된다.

다다 하루카와 료렌하오라는 인연이 등장한다.

타이완에 여행을 간 다다와 하루 안내역을 맡은 로롄하오.

그들의 인연은 아련한 배경 속에 고베 대지진과 대만 지진으로 이어지는데...

안자이 마코토라는 다다의 상사와 현지의 애인 유키...

그들의 엇갈리는 애정은 독자를 감질나게 하는데...

렌하오가 찾았던 내가 여기 있고

내가 찾았던 그가 여기로 와줬으면 좋을 텐데..

그러나 여기 있는 사람은 역시 내가 찾아 내지 못한 그였고,

그가 찾아내지 못한 나일 뿐.(404)

엇갈림을 아쉬워하는 다다의 시선이나,

길을 잃은 고양이는 아니지만,

멀리 찾으러 나가면 고양이는 집 근처로 돌아오고,

집에서 기다리면 고양이는 고양이대로 주인을 찾으러 멀리 떠난다.(278)

고양이를 찾아주는 렌하오의 이야기도 재미있다.

신칸센이 대만을 달리는 사건을 배경으로

다다는 직장을 대만으로 얻게 되고, 안자이 역시 대만에서 근무한다.

신칸센의 진척은 느리게 흐르지만,

이들과 전혀 무관해 보이는 가쓰이치로 노인의 등장은 뜻밖의 배경을 제공한다.

타이완 역시 일제의 지배하에 있었던 시기가 있었고,

가쓰이치로는 식민본국민으로서 친구 랴오총에게 2등국민이란 욕설을 내뱉고

아내 요코를 얻게 된다.

그렇지만 수구초심이라고, 어린 시절 나고 자란 타이완에 대한 향수는

시대적 배경을 안고 쓰라리게 휘감긴다. 친구와의 화해는 부록이다.

차라리 그때가 되면 아내의 유골과 함께

우리가 나고 자란 타이완의 어느 밝은 곳에 잠들고 싶다는 생각까지 듭니다.(450)

첸웨이즈란 청년은 신칸센 기술자로 일하게 되고, 여친 칭메이친이라는 이혼녀와 맺어진다.

이런 여러 인연들을 싣고 신칸센은 성공적으로 달린다.

중국을 배경으로 하는 영화나 소설들의 공통점은 정적으로 흐르는 공간적 느낌을 담는단 것인데,

이 소설 역시 타이완의 정적인 배경을 사랑스럽게 담고 있다.

타이완을 가보고 싶게 하는 소설이다.

홍콩에서는 흘러가는 경치가 세계 최고로 아름답다면

이곳 타이베이의 거리는 멈춰섰을 때의 경치가 세계 최고로 아름다운 도시가 아닐까.(467)

하루카는 타이완의 동쪽이 좋다고 말했다.

시간의 흐름이 타이베이나 가오슝이 있는 서쪽과는 확연히 달라서

한 시간을 보내면 두 시간을 보낸 것 같고

하루를 보내면 이틀 같아서 굉장히 호화롭게 지내는 기분이 든다고...(383)

도쿄와 타이완은 공기가 아니라

그 공간에 흘러가는 시간이 다를지도 모르겠다.

하루라는 시간이 타이완보다 도쿄가 짧게 느껴지는 것이다.

스스로도 딱 짚어 설명하긴 어렵지만

예를 들어 외출전까지 세 시간이 남았다면 타이중에서는 다섯 시간쯤 남은 것처럼 느껴지고

도쿄에서는 한 시간밖에 남지 않은 것처럼 느껴진다.

다섯 시간이나 여유가 있으면 낮잠도 자고 싶어지게 마련이다.

그러나 한 시간뿐이면 잠잘 여유가 없다.

실제로는 똑같은 세 시간이지만.(252)

물론 서양 근대를 이어받은 선진국 일본의 시선으로

한국이나 중국을 보면 정적으로 보일는지 모를 일이지만, 그런 고요가 남아있다면 고마운 일이다.

대도시에 사는 나로서도 일본의 후쿠오카를 달리는 버스 안에서 고요한 아름다움을 느꼈으니 상대적인 일.

신칸센이란 결국 기계가 아니라

인간이 움직이는 거야.(366)

타이완의 만만디 시계에 적응하는 과정이 재미있다.

일본에서 가져온 시간의 흐름이 어느덧 이곳 타이완 시간의 흐름에 천천히 동화됐다고 말하면 좋을까.

아무튼 밖에서 소나기를 만나도 한동안 처마 밑에서 비를 그으면 그만이다 싶은 여유가 자연스레 배어들었다.(367)

소세키를 구립도서관에서 빌려 봤는데,

그의 '산시로'에 이전 대출자가 이 책을 빌려본 기록이 끼워져 있어서

우연히 눈에 띄어 읽어본 것인데 뜻밖의 수확이다.

------ 맞춤법이 눈에 걸리적거린 곳...

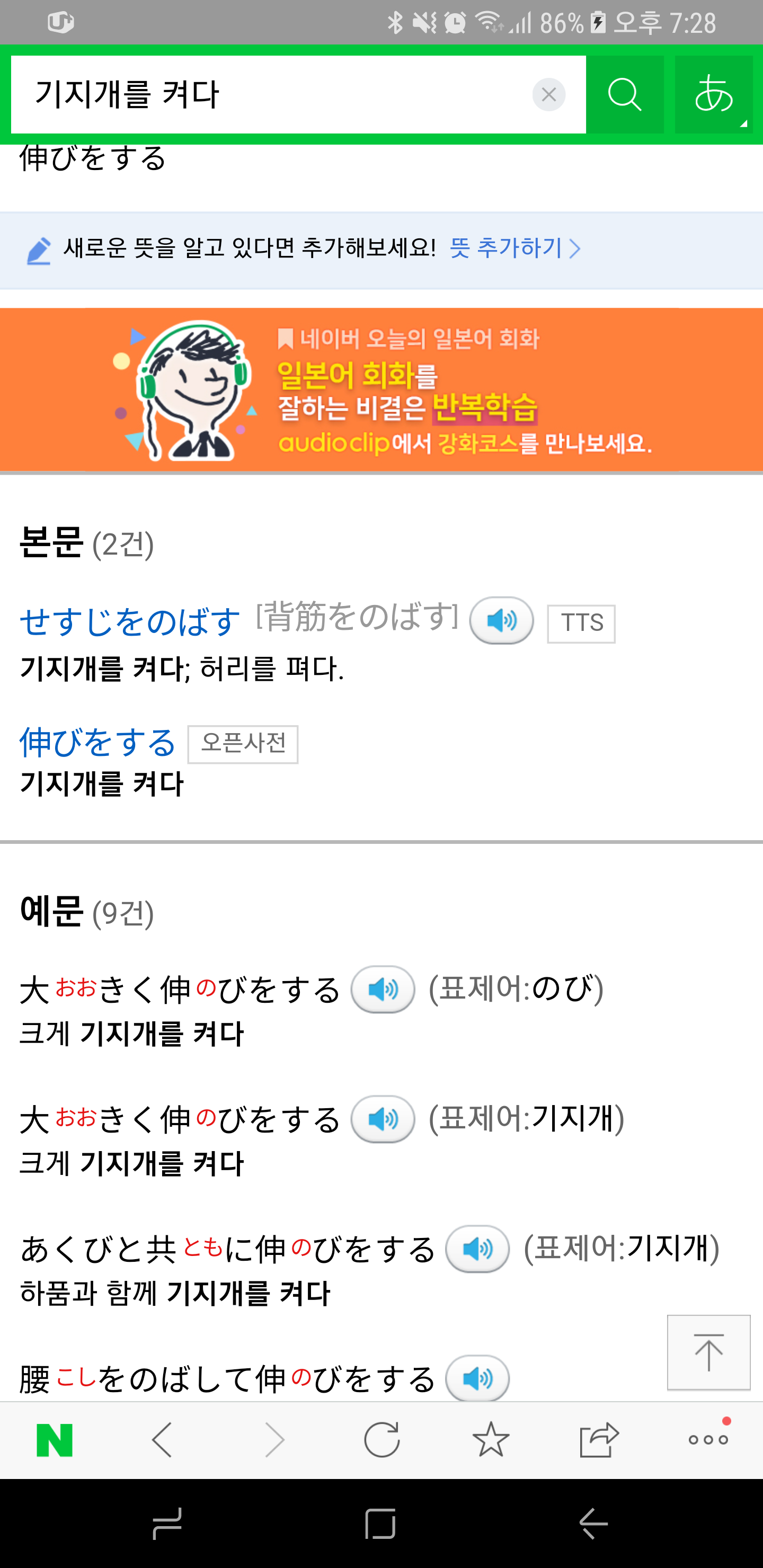

이 책에 6~7회에 걸쳐 '기지개를 펴다'라는 표현을 쓰고 있다.

한국어로는 <기지개를 켜다>쪽이 자연스러운 것 같다.

기지개의 뜻에 '몸을 펴다'라는 의미가 들어있으니 말이다.

아무래도 일본어의 <노바스-펴다>, <노비-기지개>라는 말을 번역하다 보니 <~펴다>로 번역하기 쉬웠을 듯.

간혹 사전이나 해설에 따라서는 표준어를 둘 다 라고 설명해 두었다.